Джакомо Казанова купил у русского крестьянина дочь за 100 рублей. Было это во время его путешествия по нашей стране в восемнадцатом веке. «Этого не могло быть, — писали мне в комментариях, — потому что крестьянин не мог продать чужую собственность!».

Многие убеждены, что отлично знают подноготную крестьянской жизни в прошлые века. И… заблуждаются. Разберу для вас 5 самых популярных мифов о крестьянах.

Все крестьяне – крепостные

Думаю, все знают, что до 1861 года в России существовало крепостное право. И многие уверены: если человек не был дворянином или купцом, то он с вероятностью в 100% оказался крепостным. На самом деле, население империи было куда разнообразнее, чем принято считать!

Помимо дворян, крепостных, купцов, мещан, служилых людей, чиновников и иностранных граждан, проживающих в России, имелись еще и… свободные крестьяне.

Иными словами, не все крестьяне были чужой собственностью. Их нельзя было запороть на конюшне или продать по объявлению. Лично свободные – государственные (экономические) крестьяне принадлежали государству. И это не одно и то же с крепостными!

Они были обязаны платить подати, но имели возможность приобретать или арендовать земли. Многие из них уходили работать на фабрики и мануфактуры.

В правление Екатерины II огромное число монастырских крестьян (принадлежавших монастырям) перешли как раз в категорию экономических. Они могли владеть собственностью, выступать в суде и совершать сделки. Их воспринимали как свободных граждан, так что и торговлей они заниматься тоже могли.

Как раз решение императрицы освободить часть крепостных монастырских крестьян привело к развитию ремесел и торговли, открытию многих маленьких частных предприятий. Люди получили возможность работать на себя, и им это понравилось.

Много их было, или мало? По счастью, сохранились цифры. Согласно ревизии 1796 года, в Российской империи проживали 6 миллионов экономических, лично свободных крестьян. А это составляло 41 процент от земледельческого населения. Так что это довольно большие цифры.

Поэтому – да, не все крестьяне были крепостными! И со временем их число только росло. Вот по этой самой причине Джакомо Казанова и мог легко совершить свою сделку.

Крестьянин – это навсегда

Социальные лифты – это не явление двадцатого века. Они были всегда. Многое зависело от личной ловкости, проворства и удачи. Пленный турецкий мальчик, найденный русскими у крепости Бендер в 1770 году, сначала стал парикмахером. А потом попал в свиту цесаревича Павла Петровича, заслужил его доверие и оказался одним из его приближенных. Впоследствии – графом!

Крестьяне тоже переходили в иное сословие. Крепостной Андрей Воронихин, талант которого отметил барон Строганов, получил вольную и стал создателем знаменитого Казанского собора.

Крепостной графа Волькенштейна, актер Михаил Щепкин, был выкуплен на свободу за 10 тысяч рублей, потому что обладал огромным мастерством исполнителя самых разнообразных ролей.

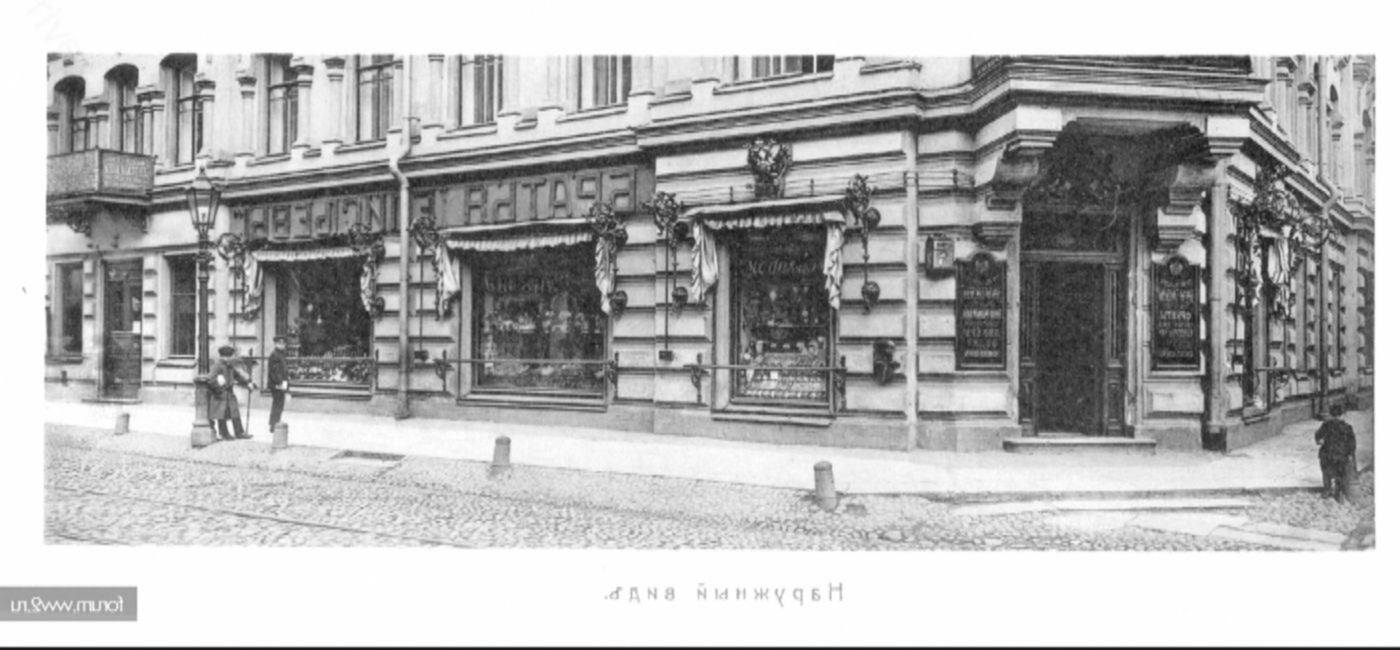

Садовник графа Шереметева, Петр Елисеев, вырастил в оранжерее клубнику в январе и тоже получил вольную. А затем развил собственное дело, которое вылилось в целую «империю».

А Демид Антуфьев, из государственных крестьян, занимался кузнечным делом при тульском оружейном заводе. Три его сына проявили недюжинную смекалку и оказались весьма талантливыми оружейниками… А потом их приметил Петр I. Иными словами, обычные тульские крестьяне получили возможность не только заниматься делом, в котором они прекрасно разбирались, но и развивать его.

И в последующие десятилетия то же самое делали их потомки. Из крестьянского рода выросла фамилия промышленников Демидовых, богатейших людей своего времени.

Вы думаете, они были одни такие? Графы Строгановы вышли из поморов с Русского Севера. Морозовы, Рябушинские, Абрикосовы – изначально это были рядовые люди, крестьяне, которые сумели подняться с помощью своего мастерства, предпринимательской жилки и тяжелой работы.

Так что поговорка: «Терпение и труд – все перетрут», в том числе, про них. Не было сословие приговором. Можно было родиться крестьянином, затем стать купцом, а уж детей записать в дворянское сословие. Такое случалось очень часто! Купцы первой гильдии за свои личные заслуги получали дворянство, и порой потомственное!

Крестьяне были крепкими и здоровыми

«Наши прабабушки рожали прямо в поле», — любят с гордостью рассказывать некоторые. Дескать, русская крестьянка была – ух! – кровь с молоком. Не чета дворянке в корсете. На самом деле, должна разочаровать сторонников этой версии: материнская и младенческая смертность была одинаково высокой и у крестьянок, и у дворянок. Просто потому… что не было таких возможностей у лекарей девятнадцатого века, как сейчас.

Но дворянка была все-таки крепче. В первую очередь, благодаря более разнообразному и полноценному питанию. Мясо на крестьянском столе появлялось далеко не каждый день. А уж про ананасы и лимоны обычные женщины могли только слышать в рассказах. Дворянка не пахала в поле и не проводила долгие часы, согнувшись на огороде. Женщина из села быстро старела.

Она выходила замуж, часто рожала (тут они с дворянкой были в одинаковом положении), но у нее была огромная физическая нагрузка. И вовсе не полезная для здоровья. Поэтому вдовец с 5-6 ребятишками был абсолютно не редким явлением. Вторую супругу часто брали попроще, из семьи, которая долго не могла пристроить дочь.

Собственно, и явление «снохачество», когда молодая жена сына нравилась свекру, возникло как раз по этой самой причине: еще относительно крепкий и нестарый мужчина был вдовцом. Иногда – мужем тяжело больной женщины. Вот и глядел по сторонам…

Так что «роды в поле» — это не про гордость за крепкое здоровье. Можно только пожалеть тех несчастных, кому выпадала такая доля. Детей часто брали с собой, а порой оставляли на весь день одних, с жеваным хлебным мякишем в рожке, чтобы не плакали…

Иными словами, тяжела была женская крестьянская доля. Если удавалось выдержать многочисленные роды, если здоровье позволяло справляться с жизненными тяготами, то доживали до привычных нам 70 лет, и даже больше. А нет – так и угасали молодыми, вычерпанными до самого дна.

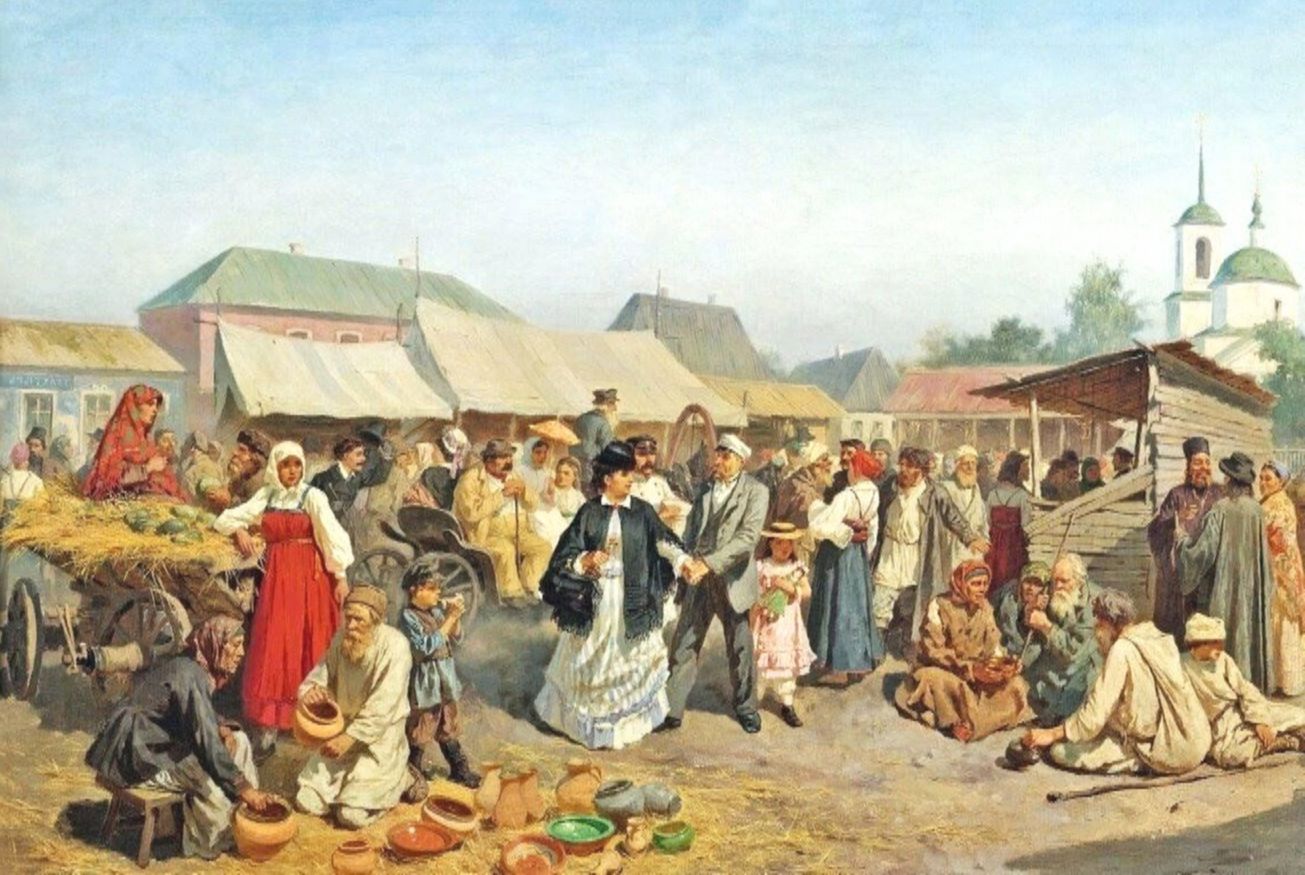

Все крестьяне были бедными

Мог ли крестьянин держать наемных работников? Вполне. Потому что не все крестьяне были бедными! Я уже упоминала, что экономические (государственные) крестьяне имели возможность брать землю в аренду, открывать предприятия, вести торговлю. Именно из них и пошли купцы-промышленники. Многие начинали с мелких лотков: носили на ярмарках нехитрый товар, продавали пряники, леденцы, ленты…

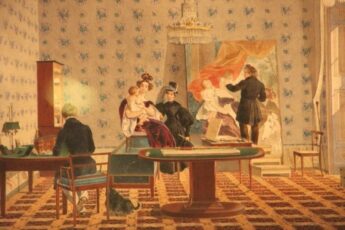

Потихоньку лоток превращался в прилавок. Потом в лавку. Иные начинали открывать трактиры (что было выгодно), другие сосредотачивались на производстве. На рубеже XVIII-XIX веков мануфактуры открывались десятками. И это были именно небольшие производства, на которых были заняты 5-10 человек. Так начинался — нередко! — путь к большим богатствам.

У зажиточных крестьян были хорошие орудия труда, они давали беднякам денег в долг, нанимали их трудиться на своих полях. Бывали случаи, когда разбогатевшие крестьяне выкупали имущество у своих обедневших господ.

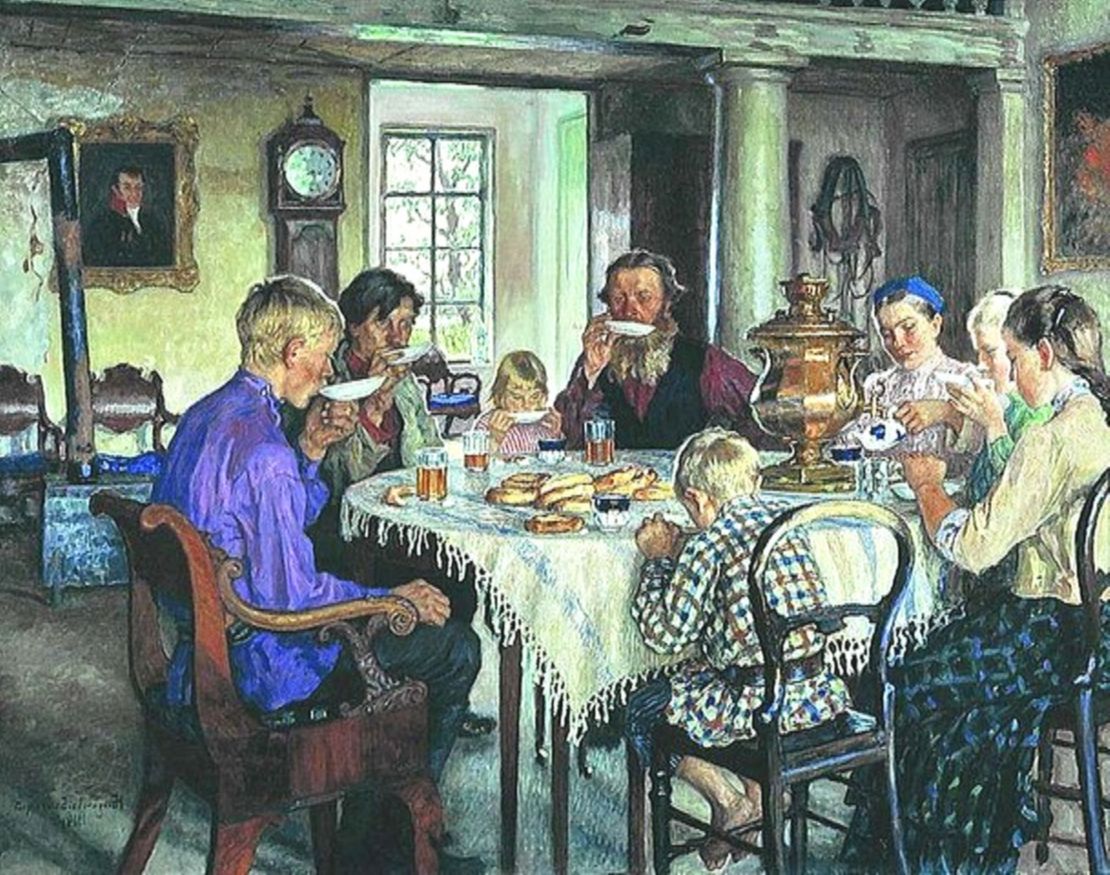

На полотне Богданова-Бельского «Чаепитие» запечатлен как раз такой сюжет: семья, одетая совсем не в аристократическом духе, с удовольствием пьет чай в бывшей барской столовой. Николай Петрович Богданов-Бельский отлично знал, о чем рассказывал! Ведь он сам был выходцем из деревни, сыном простой батрачки. Он видел много интересного!

В девятнадцатом столетии, особенно после отмены крепостного права, многим дворянам стало слишком затратно содержать огромные загородные усадьбы. А вот предприимчивые крестьяне, напротив, получили шанс занять более успешную нишу. Вот и выкупали некоторые дома, в которых их собственные бабушки и дедушки приседали в подобострастном поклоне.

А крепостные, которые получали от хозяев возможность трудиться по оброчной системе, выбились в люди еще до 1861 года. Оброк – это, фактически, налог на свободу. Отпускал барин своего крепостного, разрешал ему работать, где тот хотел, но взамен крепостной был обязан выплачивать ему определенную сумму денег.

К слову, у многих получалось неплохо устроиться. Сначала шли работать на кого-то, потом открывали собственные производства. Морозовы в 1810-е выкупились всей семьей, заплатив барину почти 30 тысяч рублей… И они могли себе это позволить!

Все крестьяне пили

Образ пьющего русского крестьянина – это тоже из разряда мифов. Крестьянину некогда было тратить время на напитки и праздный образ жизни. Иначе его семья пошла бы по миру. Конечно, истории бывали разными. Однако если сравнить данные по миру, то ситуация у нас была далеко не самая сложная!

К 1913 году потребление а л к о г о л я на душу населения в год составило 3,14 литра. Россия по этой позиции занимала предпоследнее место в десятке наиболее развитых стран.

еще к 1913 году в России насчитывалось около 1800 обществ трезвости, в которых состояло более полумиллиона человек, издавались десятки журналов и альманахов о пользе правильного образа жизни.

Так что давайте перестанем думать, будто бы обычный русский человек – крестьянин! – еле держался на ногах, был обязательно темен и страшно беден. Что у него не было возможности вырваться из беспросветной нищеты и что женщины-крестьянки легко рожали в поле и считали это нормальным явлением.

Мифов – много. И они имеют мало общего с реальной картиной прошлого.