Осенью 1917 года, когда в России происходили эпохальные события, никто особенно не задумывался о тех, кто в это время продолжал жить по законам, уходящим в прошлое.

В Смольном, где революционеры обустроили свой штаб, всё внимание было сосредоточено на предстоящих решениях, а не на том, что по соседству с ними оставались совсем другие обитательницы — воспитанницы Института благородных девиц, которые невольно оказались пленницами в собственном учебном заведении.

Когда мир рушился за окнами

Открытие Института благородных девиц Екатериной II стало шагом почти дерзким — в эпоху, когда женщину едва ли видели за пределами хозяйства и семьи, создание учебного заведения специально для девушек воспринималось как переворот. Это была не просто школа, но место, где растили будущих спутниц для представителей высшего света: воспитанных, образованных, скромных и сильных.

Здесь преподавали науки, учили держать спину прямо и руки занятыми, будь то шитьё или чтение. Дисциплина не допускала ни одного лишнего движения. Этих девушек можно было бы сравнить с офицерами внутреннего фронта: всегда собранные, сдержанные, без права на слабость.

Смольный институт принимал не только дочерей аристократов, но и девочек из мещанских семей, которые оставались без родителей или с одной матерью. С шести лет и до совершеннолетия они жили внутри этих стен — тихий, замкнутый мир, где каждый день был расписан буквально по минутам, и все подчинялись установленным правилам.

Всё, что происходило за воротами, для многих оставалось загадкой. Они почти не соприкасались с улицей, и реальность той России, что готовилась к свержению старого порядка, для них была как другой континент. Но однажды этот чужой мир ворвался внутрь.

Когда Петербург начал бурлить, делясь на тех, кто продолжал вести привычный образ жизни, и тех, кто готовился к штурму власти, Смольный уже перестал быть просто институтом.

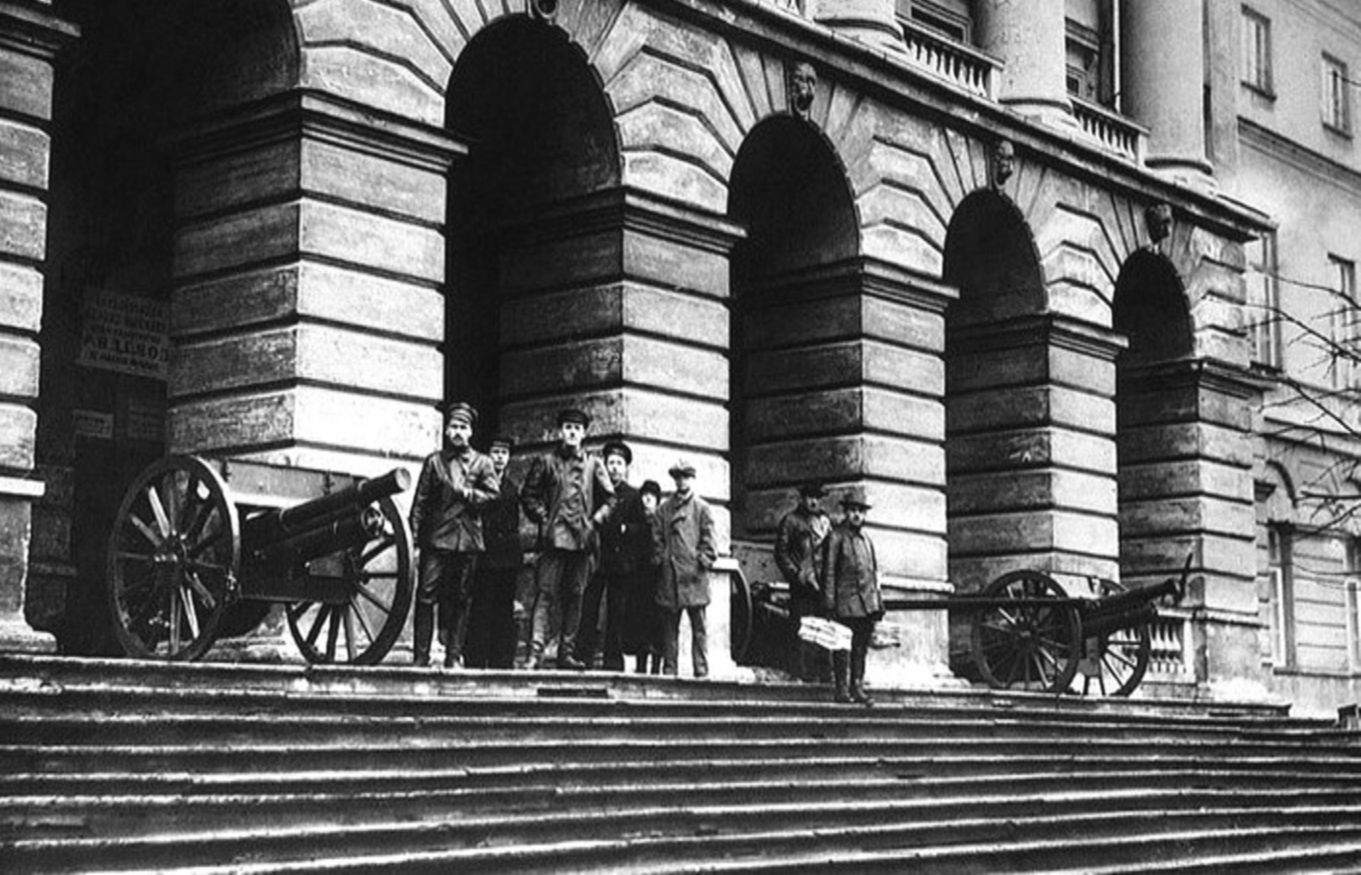

В нём поселились новые хозяева — революционеры, которые выбрали здание не только как штаб, но и как символ нового порядка. Большевики обосновались здесь летом, когда воспитанницы разъехались на каникулы. Но не все уехали; оставались там во время каникул сироты, потому что у них не было другого дома.

Им отвели часть здания, тогда как в другом крыле готовились к переменам. В аудиториях, где совсем недавно звучали на уроках французские слова и писались диктанты, теперь шли бесконечные совещания, произносились исторические речи и утверждались тексты листовок.

На втором этаже, в комнатах, ещё недавно наполненных книгами и вышивками, теперь не гасил свет штаб, откуда велась подготовка к перевороту. Люди, усталые, с запавшими глазами, ночевали на полу и работали без сна. Перед 25 октября у Ленина и Троцкого уже не было сил даже скрывать усталость.

Жена Троцкого, пришедшая однажды навестить мужа, даже не сразу его узнала, настолько он был измождён и обессилен. Правда, глаза его горели огнём от осознания того факта, что он вершит историю огромной страны.

Снаружи здание охраняли вооружённые солдаты, на улицах уже чувствовалась тревожная переменчивость времени, но город всё ещё жил своей привычной жизнью. Ходили трамваи, в театрах давали спектакли, и в то же время мелкие преступники чувствовали себя вольготно, ведь новая власть пока не могла остановить этот поток уличного беззакония.

Старый порядок, по словам Ленина, хоть и умер, но ещё не покинул общество окончательно — и это было видно во всём.

Соседство, которое казалось невозможным

На одной и той же территории мирно уживались две противоположности: серьёзные мужчины в шинелях, которые принимали эпохальные новые законы, и девочки в аккуратных фартучках, воспитанные в строгости и с уважением к монарху. Эти два мира сосуществовали в одном пространстве, не зная, как ужиться друг с другом. Институтские барышни продолжали ходить по коридорам, стараясь не смотреть по сторонам.

Они почти не выходили из своей части здания, а революционеры, в свою очередь, почти не обращали на воспитанниц Смольного внимания.

Постепенно стало ясно, что возвращения к прежнему устройству больше не будет. Родителям девочек, которые были дома на каникулах, порекомендовали не отправлять дочерей обратно в Смольный. Те, кто остался — сироты — теперь оказывались в положении особенно зыбком.

Только чуткость и забота преподавательниц, которые не уехали, помогали сохранять чувство устойчивости в этом разрушающемся мире. Воспитательницы делали всё, чтобы девочки не почувствовали себя забытыми.

Смольный, который задумывался как островок воспитания и утончённости, оказался в самом эпицентре исторического водоворота. Он уже не был прежним — и никогда не станет. Но именно в этом соседстве, почти невозможном, отразилось всё противоречие того времени: юность и тревога, решимость и страх, будущие судьбы, которых пока ещё не касалась революция, и та лавина, что уже ломала всё вокруг.

Последние недели под одной крышей

До самого октября 1917 года, несмотря на нарастающее напряжение, воспитанницы Смольного института продолжали жить в здании, которое уже перестало быть исключительно учебным. Они оставались в стороне, стараясь не мешать тем, кто явно был занят своими важными делами.

Девочки держались тихо, не нарушали порядка, не жаловались, но напряжение ощущалось в каждом их шаге. Они наблюдали за происходящим в окно — молча, не понимая до конца, что это за перемены и к чему они ведут.

Одним из тех, кто первым обратил внимание на такое соседство, стал комендант Смольного Павел Мальцов. При обходе территории он с удивлением выяснил, что рядом с рабочими и комиссарами продолжают жить «буржуазные элементы», как тогда говорили.

Особенно его поразила одна из классных дам — княгиня Вера Васильевна Голицына. Её имя значилось в списках приближённых к императорскому двору, а комната оказалась расположена прямо рядом с помещением, где заседал Совнарком.

Это соседство казалось ему невозможным — настолько далеки были друг от друга два совершенно противоположных мира. Ухоженные девушки и строгие преподавательницы резко контрастировали с атмосферой, установившейся в Смольном с приходом революционеров.

Само присутствие в здании воспитанниц в аккуратных строгих платьях воспринималось уже как вызов. Было решено полностью освободить этаж, где они проживали. Мальцов доложил, что нашёл чуждый власти элемент, а затем распорядился их выселить, а имущество вывезти. Позже решение смягчили: кое-что из мебели всё же решили оставить в Смольном.

Причина оказалась бытовой — столы и шкафы могли пригодиться, а кровати, как выяснилось, были настолько простыми, что даже комиссары решили, что такие больше подошли бы им самим, а не трепетным девицам.

Вряд ли представители нового порядка задумывались о том, что этих изнеженных с виду барышень воспитывали почти в спартанских условиях. Им приходилось терпеть холод, не доедать и спать на жёстких кроватях. Условия, в которых они жили, были далеки от представлений о комфорте — всё напоминало скорее казарму, чем изысканную спальню с кружевами и подушками.

Княгиня, которая не сдалась

Вера Голицына не привыкла сдаваться. С 1915 года она возглавляла институт, и когда начались перемены, первое, о чём она думала, — как уберечь воспитанниц. Писала письма, отправляла жалобы, старалась достучаться до власти, которая на глазах теряла привычную форму и содержание.

Новые структуры ещё не сложились, старые уже не действовали, а пока всё зависело от решений на местах. Её беспокоило не только то, что выселяют детей, но и то, что здание могут занять полностью, забрав всё, вплоть до постельного белья.

Она давно хотела оставить работу из-за всё ухудшавшегося самочувствия, но не могла уйти, пока девочки нуждались в защите. Только когда стало окончательно понятно, что возврата к прошлому уже не будет, а учебное заведение отстоять не удастся и повлиять на это решение никак нельзя, она уехала в Новочеркасск — с дочерьми и несколькими воспитанницами.

Всех забрать не было возможности. В здании остались только самые маленькие воспитанницы и их педагоги, которым чувство долга не позволяло бросить учениц на произвол судьбы.

Конец эпохи

Комендант Смольного настаивал на немедленном выселении воспитанниц, однако на дворе стоял промозглый октябрь, и ему не хватило жесткости, чтобы выставить девочек просто на улицу. Было решено перевести учениц в Ксениинский институт, где тоже воспитывали девочек, однако руководитель учебного заведения заартачился, аргументируя свой отказ отсутствием свободных мест.

Правда, как только Мальцев пригрозил «воспитательной беседой» непосредственно в стенах Смольного, тот сразу понял, как можно уплотниться, чтобы принять новых воспитанниц.

Правда, и это учебное заведение тоже вскоре прекратило своё существование. Уже через год состоялся последний выпуск, а потом воспитанниц тоже выселили.

В здании, изначально построенном для младшего сына императора Николая I, где позже росли благородные девицы, учились манерам, рукоделию и грамоте, открыли первый в мире Дворец труда профсоюзов и разместили там многочисленные профсоюзные организации.

Смольный, прежде бывший символом женского образования и благородства, стал символом власти и борьбы. Во время Великой Отечественной войны его пытались сохранить, накрыв весь район маскировочной сеткой. А позже он стал местом для заседаний городской администрации и одновременно музеем.

Что касается самих воспитанниц, их пути разошлись. Те, кто выехал с княгиней Голицыной, прожили два года в Новочеркасске, а затем оказались в Сербии. Там институт удалось возродить, и он существовал до начала 1930-х годов под руководством вдовы генерала Духонина.

Девочки, которые прошли через Смольный, внешне выглядели утончённо и спокойно, но за этим стояли годы дисциплины и строгих правил: 12 лет вдали от семьи, редкие выезды за пределы института, выверенный до минуты распорядок и однообразие, за которым скрывалась попытка создать новое поколение женщин — с другим пониманием долга, силы и ответственности.