История адмирала Колчака и Анны Тимирёвой давно стала частью культурного мифа: её много раз пересказывали, экранизировали и анализировали. Этот роман с трагическим финалом не раз затмевал собой всё остальное, включая судьбу официальной семьи Колчака.

Между тем у него была жена — Софья Фёдоровна, родившая ему троих наследников, но только одному из них — сыну Ростиславу — удалось выжить. Отец надеялся, что мальчик пойдёт по его стопам и посвятит себя военной службе. И он на самом деле взял в руки оружие.

Семья адмирала

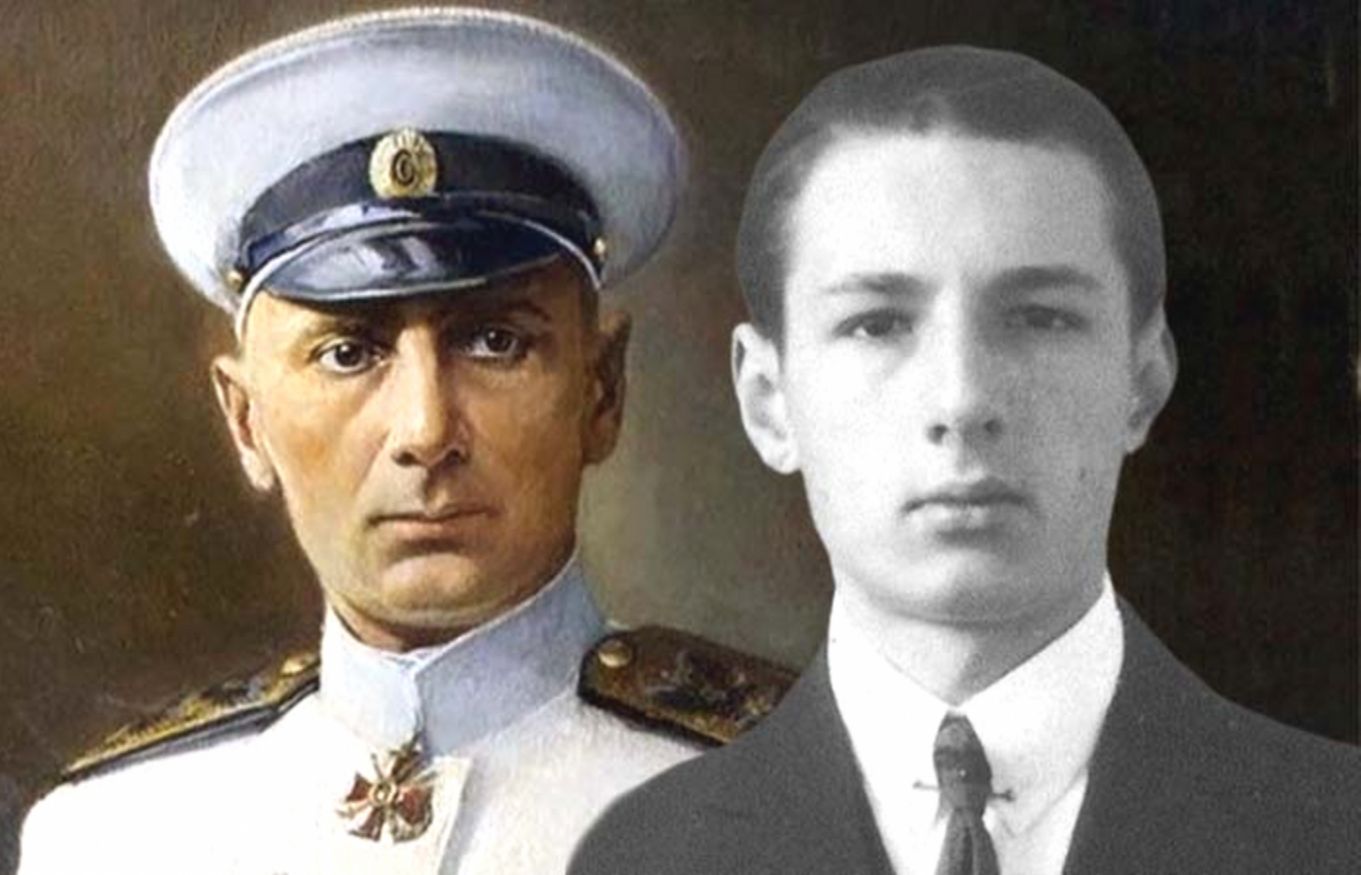

К началу 1916 года адмирал Александр Колчак состоял в официальном браке с Софьей Фёдоровной, хотя его личная жизнь уже шла по другому пути — рядом с ним была Анна Тимирёва. Тем не менее о сыне, единственном из троих детей, дожившем до сознательного возраста, он продолжал заботиться.

В письмах к жене он не раз поднимал тему воспитания мальчика, советовал привить ему интерес к военной истории и к жизнеописаниям выдающихся личностей, надеясь, что именно такие примеры помогут сформировать в нём нужные качества.

Когда в 1919 году позиции Белой армии стали стремительно слабеть, Софья Фёдоровна, получив предложение британцев об эвакуации, сначала собиралась доставить сына к мужу в Омск. Но Колчак, понимая, насколько быстро меняется обстановка, дал категоричный приказ: немедленно покинуть страну вместе с Ростиславом.

В ноябре того же года, незадолго до своей казни, он написал ей письмо, в котором говорил о спокойствии за сына, потому что знал — она сделает всё, чтобы вырастить его достойным человеком, до того момента, как он сам сможет вновь заняться воспитанием наследника и попытается направить его на путь служения Родине.

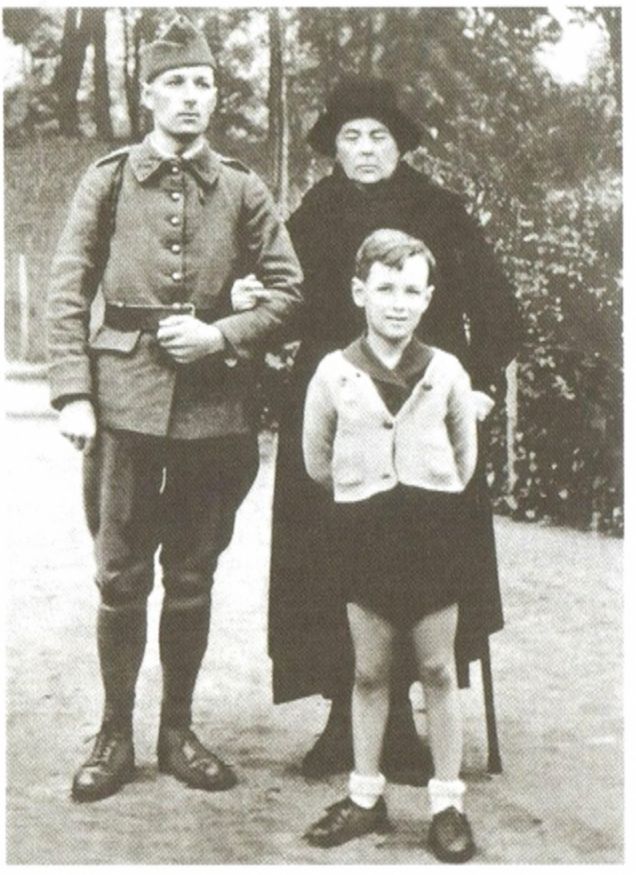

Когда жизнь в России окончательно раскололась на «до» и «после», Ростиславу Колчаку ещё не исполнилось и десяти. Вместе с матерью он покинул Севастополь на британском корабле — том самом, что вывез из охваченной тревогой страны последних пассажиров.

Их путь пролёг через румынский порт Констанца, а затем вывел на французский берег — сначала в Марселе, позже в Париже, где первые недели и месяцы казались не новым домом, а промежуточной точкой, в которой каждый день был пронизан ожиданием вестей.

Когда стало известно о расстреле Александра Колчака, Софья Фёдоровна, не видевшая мужа с 1916 года, не стала задерживаться в шумном и уязвимом для пересудов Париже.

Понимая, что имя супруга может повлечь за собой лишнее внимание, она приняла решение уехать туда, где было бы проще затеряться, остаться незаметной и сохранить ребёнку безопасность. Так они оказались в городе По — небольшом, неторопливом, на юго-западной окраине Франции, недалеко от испанской границы.

По воспоминаниям Людмилы Абраменко-Лёбле, именно там, в По, Ростислав обучался в иезуитском колледже «Непорочное зачатие». Матери удавалось какое-то время поддерживать стабильность — ей помогала организация «Русская миссия», предоставляя пособие, размер которого сначала позволял вести скромную, но достойную жизнь.

Однако уже в 1923 году выплата была урезана в десятки раз: с 15 тысяч франков до трёхсот. Софья Фёдоровна оказалась в положении, когда не могла позволить себе даже элементарные траты. В какой-то период она существовала благодаря помощи бывших сослуживцев мужа и его идейных единомышленников, но постоянной поддержки этого рода ожидать не приходилось.

Не остался в стороне

К 1927 году Ростислав, достигнув двадцатилетнего возраста, вернулся в Париж. Там он учился в Высшей школе дипломатических и коммерческих наук и успешно завершил обучение.

Те, кто был знаком с адмиралом, отмечали явное внешнее сходство с ним Ростислава — взгляд, жесты, даже походка напоминали отца. Но внутренне Ростислав был другим: он совершенно не стремился к общественной деятельности, стороной обходил политику, избегал громких тем и никогда не мечтал о военной карьере.

Позже он женился на Екатерине Развозовой — дочери Александра Развозова, друга Колчака, погибшего в Петрограде. Молодые уехали из Парижа в Алжир, где Ростислав устроился в банк.

Однако даже там его не оставляли попытки вовлечь в политические игры в эмигрантских кругах, где его фамилия всё ещё имела вес и могла бы лечь в основу успешной кампании. От всего этого Ростислав Колчак старательно дистанцировался, предпочитая простую и мирную жизнь, свободную от публичных ролей и идеологических споров.

Гражданство Франции ему получить не удалось, и он долгое время оставался апатридом — человеком без гражданства. В 1933 году в молодой семье появился ребёнок, которого назвали Александром. Возможно, в этом имени слились судьбы двух родов — Колчаков и Развозовых. Климат Алжира не подошёл малышу, поэтому вскоре семья вернулась во Францию, где продолжила жить, не привлекая к себе лишнего внимания.

Сбывшаяся мечта отца

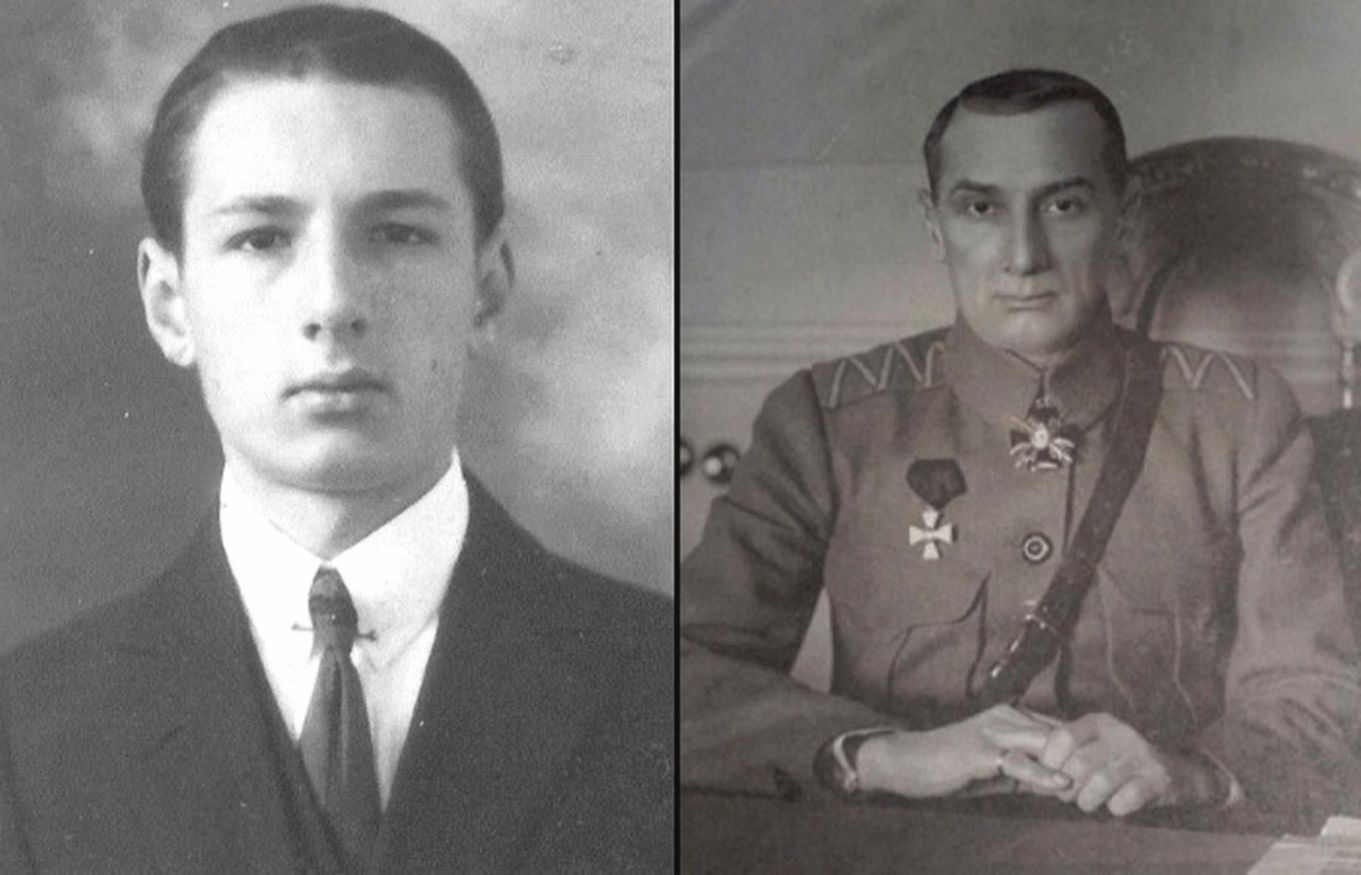

Когда началась Вторая мировая война и немецкие войска вторглись в Польшу, 29-летнему Ростиславу Колчаку, проживавшему во Франции, пришла повестка из армейского ведомства. Его призвали на службу в ряды вооружённых сил Французской республики.

Сохранился снимок, сделанный в 1939 году, на котором он стоит в офицерском мундире — сдержанный взгляд, собранная осанка, словно в этом кадре оживали черты отца, сражавшегося за другую страну и другую эпоху.

Позже, спустя два десятилетия, в очерке «Адмирал Колчак. Его род и семья», опубликованном в 1959 году, Ростислав Александрович изложит свои воспоминания о том периоде.

Говоря о себе, он будет использовать третье лицо — будто стараясь отделить личные эмоции от рассказа, оставить в центре внимания не столько собственную судьбу, сколько тень отцовского имени, с которым приходилось жить. Один из разделов текста он посвятил плену, видя в этом эпизоде нечто повторяющееся, словно рок, отзывавшийся эхом в истории их рода.

Сразу после призыва он оказался в составе 103-го пехотного полка. Военная часть приняла участие в ожесточённых сражениях, начавшихся на границе Бельгии и завершившихся ближе к Луаре. Уже 16 июня 1940 года французские силы были окончательно разгромлены, Париж оказался в руках гитлеровцев, а Ростислав попал в плен.

Немцы прекрасно знали, кто перед ними. Хотя он не был военным командиром и не имел доступа к стратегической информации, происхождение делало его фигурой заметной. Но никакие попытки склонить его к сотрудничеству не увенчались успехом.

Он не считал нужным подчеркивать свою связь с Россией, но понятия чести и личного выбора, унаследованные от отца, оставались для него безусловными. Он отказался от контактов с оккупантами, и за свою несговорчивость был отправлен в лагерь для военнопленных.

Сокращённая лагерями жизнь

Около четырёх лет он провёл в разных концентрационных лагерях. Это были тяжёлые годы, наполненные не только физическим истощением, но и постоянной внутренней борьбой — не за выживание, а за сохранение человеческого достоинства.

Только в 1944 году, после того как союзные войска освободили территорию Франции, пришло избавление. Ростислав вновь оказался на свободе и вернулся домой. Однако всё, через что пришлось пройти, не прошло бесследно: его здоровье оказалось подорванным настолько, что восстановиться в полной мере Ростиславу Колчаку уже не удалось.

После возвращения из лагерей Ростислав Колчак наконец обрёл гражданство страны, в которой прошли почти все важнейшие этапы его жизни. Получив официальный статус, он вместе с семьёй обосновался в Сен-Манде — небольшом, но уютном пригороде Парижа, где жизнь шла размеренно и спокойно, позволяя заново выстраивать внутреннюю опору после перенесённых испытаний.

Здесь, в домашней тишине и вдали от бурных обсуждений эмигрантской политики, он приступил к работе, к которой давно шёл — к рассказу о своём отце и о семье, которую тот оставил после себя.

Подготовка очерка потребовала времени и сосредоточенности. Это было не просто изложение фактов, не хронология событий и не перечисление заслуг. Ростислав собирал материалы по крупицам, продумывал каждую главу, стремясь показать не образ героя, а человека — со всеми внутренними противоречиями, убеждениями и болью, которую тот носил в себе.

Этот труд стал для него своего рода способом соединить прошлое и настоящее, ответить на вопросы, которые не успел задать, и осмыслить ту ношу, которую принял не по выбору, а по крови.

В 1965 году его не стало. Последние годы были омрачены болезнями, но он успел завершить то, к чему так долго шёл. Девятью годами раньше ушла из жизни его мать — Софья Фёдоровна проживала в русском доме престарелых, где заботились о тех, кто оказался вдали от родины, но не оторвался от неё в мыслях. Екатерина, супруга Ростислава, пережила мужа на десять лет.

Все трое покоятся на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа — месте, где обрели последний приют сотни русских эмигрантов, людей разного происхождения и судеб, которых объединило не столько прошлое, сколько ощущение жизни, прожитой в изгнании, но с достоинством.