Семья Никитиных в советское время была известна на всю страну. Система воспитания, которую применяли супруги Борис и Лена к своим детям, кого-то удивляла, кого-то восхищала, а у многих вызывала сомнения в эффективности.

Никитины выводили малышей в мороз босиком на снег, отправляли детей в школу с пяти лет, а вместо скучных занятий чтением и письмом просто играли с наследниками. Естественно, такой подход к воспитанию и развитию детей вызывал многочисленные споры и обсуждения.

Встреча единомышленников

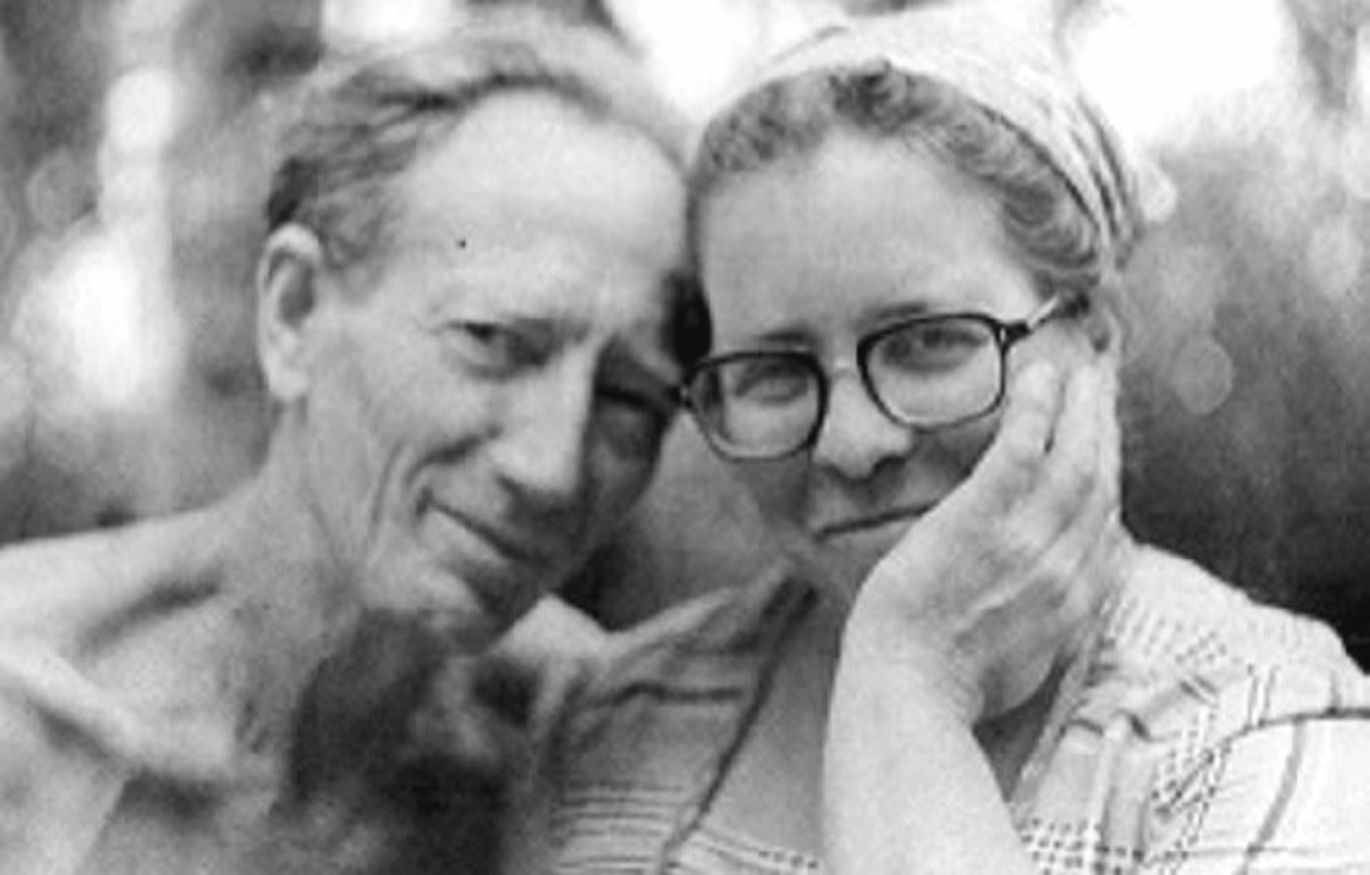

В декабре 1957 года в столице проходила педагогическая конференция, на которой по воле судьбы оказались двое. Они не знали друг друга, не догадывались, что окажутся в одном зале, и не могли представить, что через несколько лет станут родителями семерых детей и напишут десятки книг.

Просто так получилось, что в перерыве они встали в очередь в единственный буфет и, оказавшись рядом, разговорились.

На той конференции бывший военный Борис Никитин был уже в качестве преподавателя технического училища, увлечённого идеями переустройства системы образования. Он интересовался трудовыми школами и пытался воплотить в жизнь принципы Макаренко, но в условиях жёсткой советской бюрократии его предложения отклонялись.

Лена преподавала литературу и русский язык в деревенской школе, старалась отходить от формального подхода, стремилась оживить учебный процесс и сделать его ближе к ребёнку. Их сблизили не только взгляды на педагогику, но и общее ощущение того, что официальная система не даёт ребёнку раскрыться.

В очереди они разговорились, и потом, купив яблоко, Борис достал перочинный нож, разрезал фрукт пополам и протянул одну часть Лене. Девушка, успевшая приобрести пирожное, протянула мужчине половину своего угощения. Этот незначительный, на первый взгляд, жест стал началом не только их отношений, но и важной семейной традиции.

С тех пор каждый год десятого декабря в их доме появлялись яблоки и сладости. Их делили между собой, как в тот первый день, и вспоминали ту встречу, которая определила всю будущую жизнь. Именно так Никитины отмечали день своего знакомства — спокойно, по-домашнему, с теплом и благодарностью судьбе, которая свела их в нужное время и в нужном месте.

Можно с уверенностью сказать, что именно в тот момент, когда яблоко и пирожное были разломаны пополам, началась история семьи, ставшей символом поиска нового подхода к воспитанию.

Когда они поженились, ему было 41 год, ей — 27. Это был второй брак Бориса, и общаться с детьми от первого ему тогда не разрешали.

Школа Никитиных

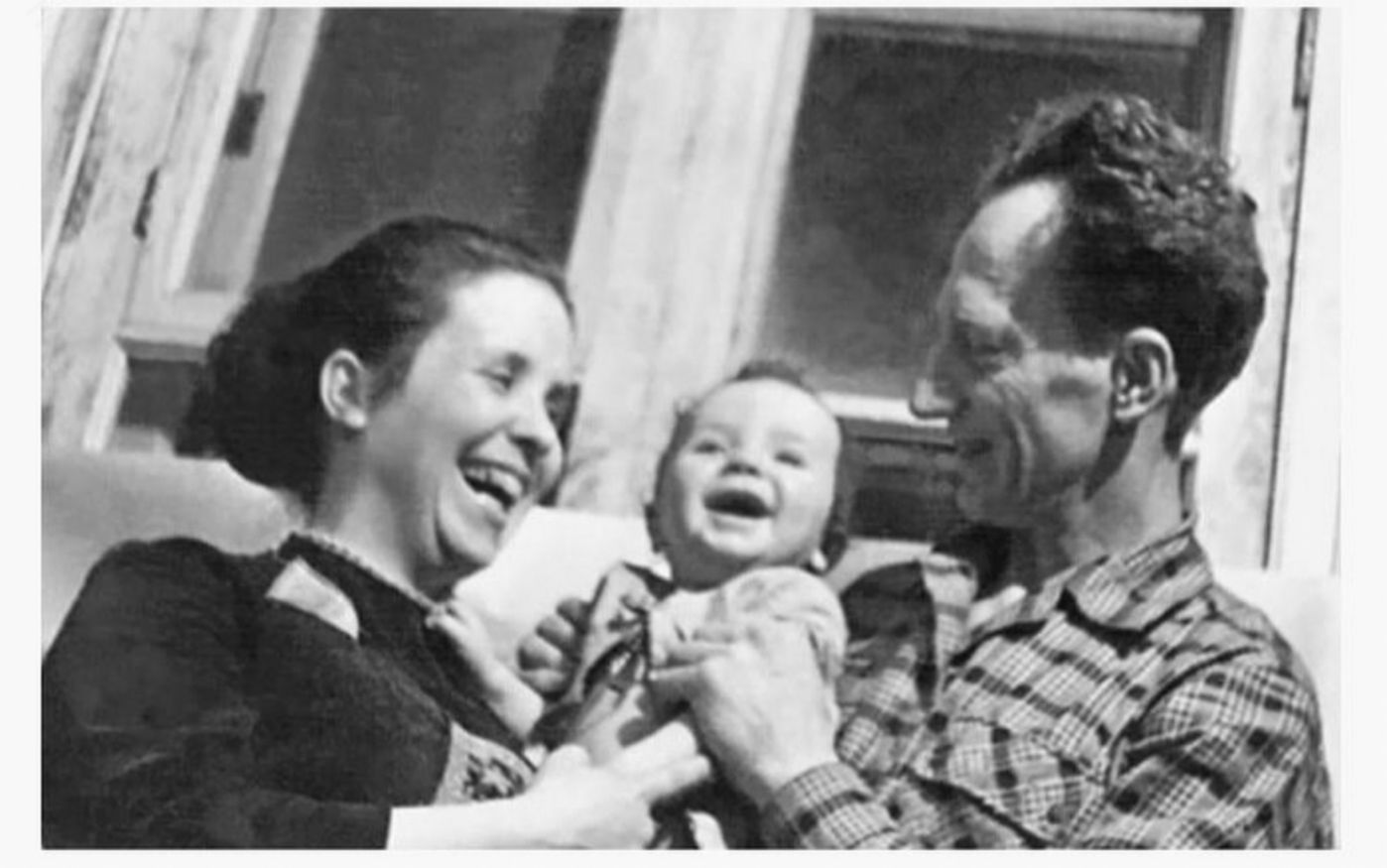

В 1959 году родился первенец Никитиных, Алёша. Почти сразу начались сложности со здоровьем малыша: на его лице и голове начали появляться прозрачные зудящие высыпания. Они причиняли беспокойство, не давали спать, а любые назначенные средства не приносили облегчения.

Родители заметили, что кожа очищается, когда ребёнок спит в прохладном помещении. Так, шаг за шагом, началась их система наблюдений, которая впоследствии стала основой авторской методики.

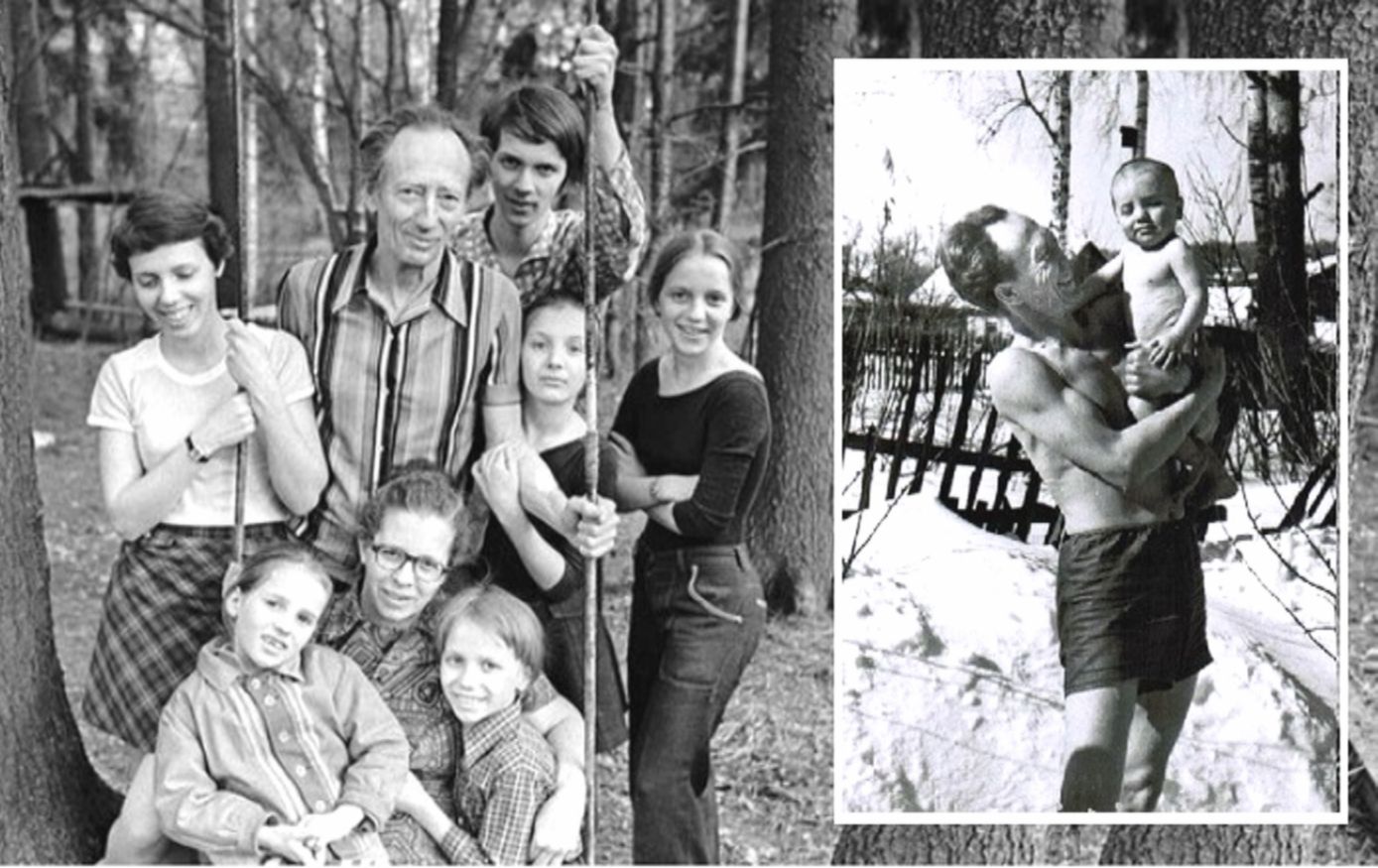

Алёшу начали закалять — сначала выносили в прохладный тамбур на несколько секунд, потом на минуту, затем в небольшой мороз надолго оставляли на свежем воздухе. К концу зимы Борис Никитин выносил Алексея на руках на улицу в одной распашонке и в специально сшитом Леной мешке из хлопчатобумажной ткани. Их же в семье использовали вместо пелёнок.

Борис Никитин вел подробный дневник, где записывал всё, что происходило с сыном — от изменений в самочувствии до новых навыков. С каждым днём у родителей росло понимание, что здоровье и развитие ребёнка не требуют вмешательства, если у него есть всё необходимое.

Они не торопили сына, ни к чему его не принуждали, не ругали, а просто создавали условия, в которых ребёнок сам шёл вперёд. Родители считали, что их задача — не направлять строго, а незаметно поддерживать и быть рядом.

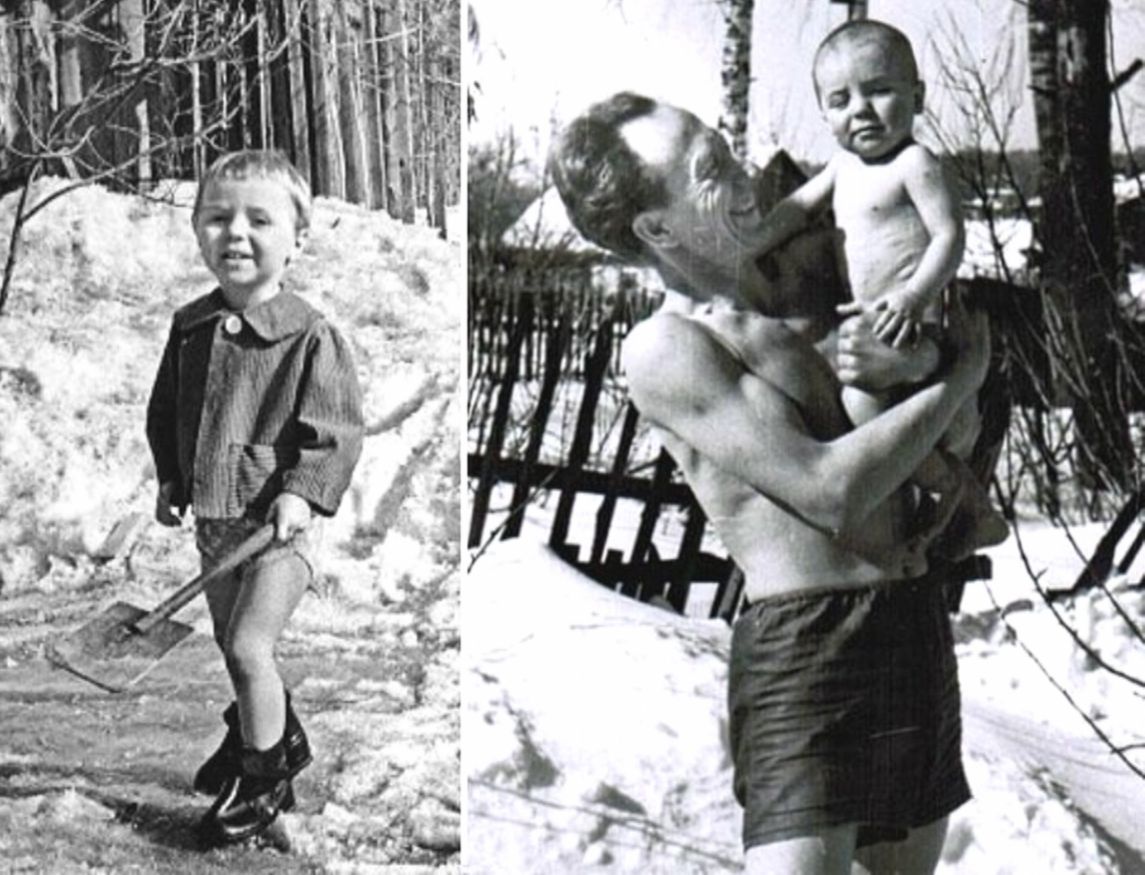

Великолепная семёрка

Через год после Алексея в семье появился Антон, потом родились Ольга, Анна, Юлия, Иван, а в 1971 году — младшая, Любовь. Все дети воспитывались по тем же принципам, что и старший. Супруги были уверены: у каждого ребёнка есть огромный потенциал, но если не развивать способности малыша с первых лет жизни, они могут быстро угаснуть.

И потому каждый из семи детей стал участником большого семейного опыта, к которому родители подошли с научной дотошностью. На каждого из них велись подробные дневники, фиксировались наблюдения, результаты, выводы. Эта работа шла параллельно с самыми обычными семейными делами — прогулками, играми, хлопотами по дому.

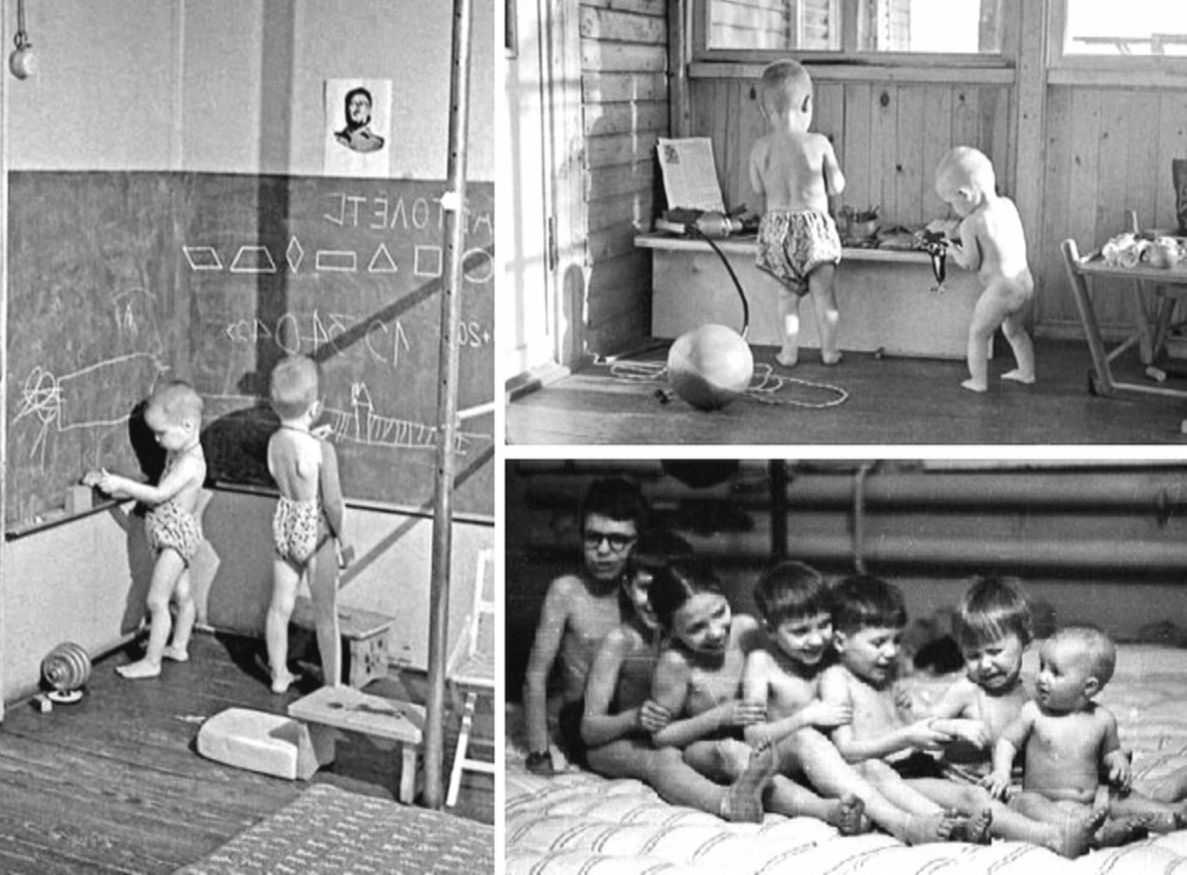

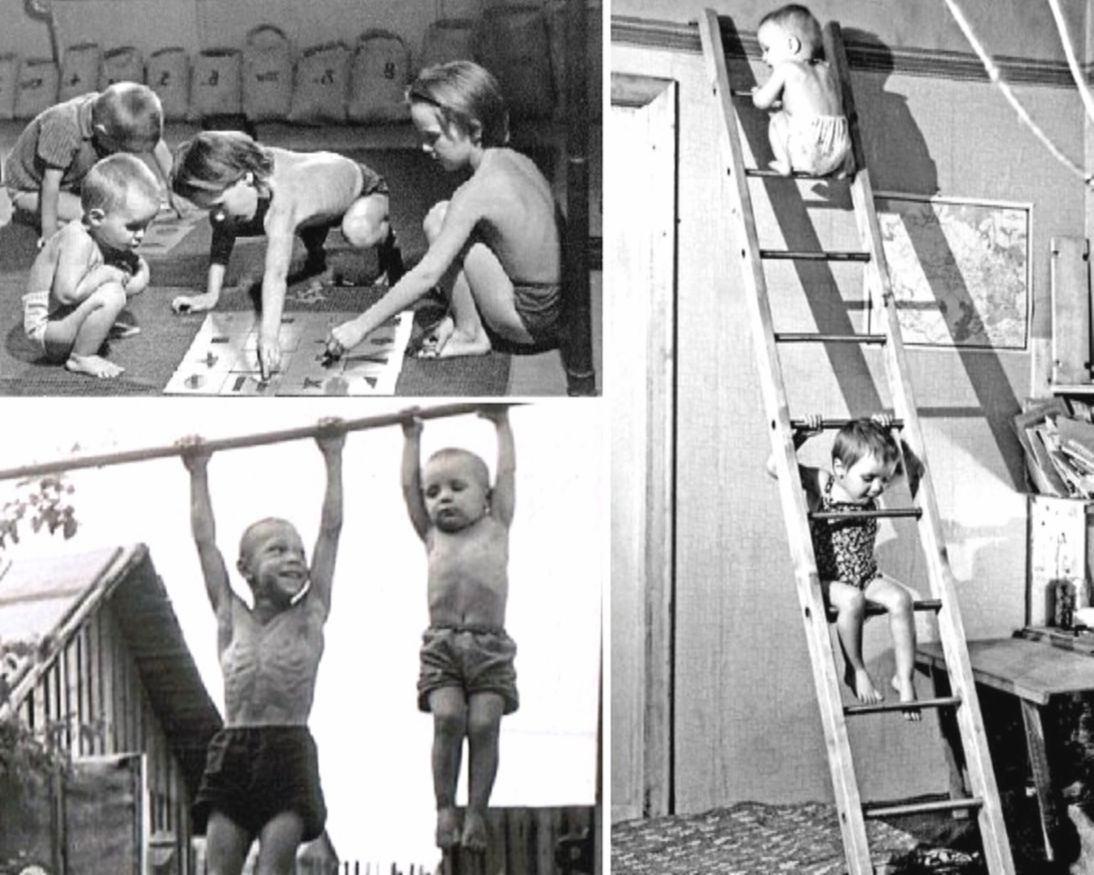

Одним из основных принципов стало раннее закаливание, которое включало не только обливания и хождение босиком, но и общее отношение к телу ребёнка: не кутать, не перегревать, не перегружать пищей, не создавать стерильную среду.

Всё это дополнялось свободой исследовать мир — не запрещали брать в руки незнакомые предметы, разрешали пробовать на вкус, щупать, разглядывать, и при этом поощряли любую инициативу. Родители считали важным не упустить моменты, когда ребёнок сам тянется к знаниям, а значит, не мешать, не торопить, не командовать, а идти рядом и подстраиваться под естественный ритм роста.

Результаты не заставили себя ждать: дети почти не болели, были активными, быстро овладевали чтением, математикой, интересовались языками. Школу каждый из них заканчивал экстерном, гораздо раньше сверстников. При этом родители не требовали от них академических успехов любой ценой — они просто создавали условия, в которых ребёнок начинал учиться сам, потому что ему это было интересно.

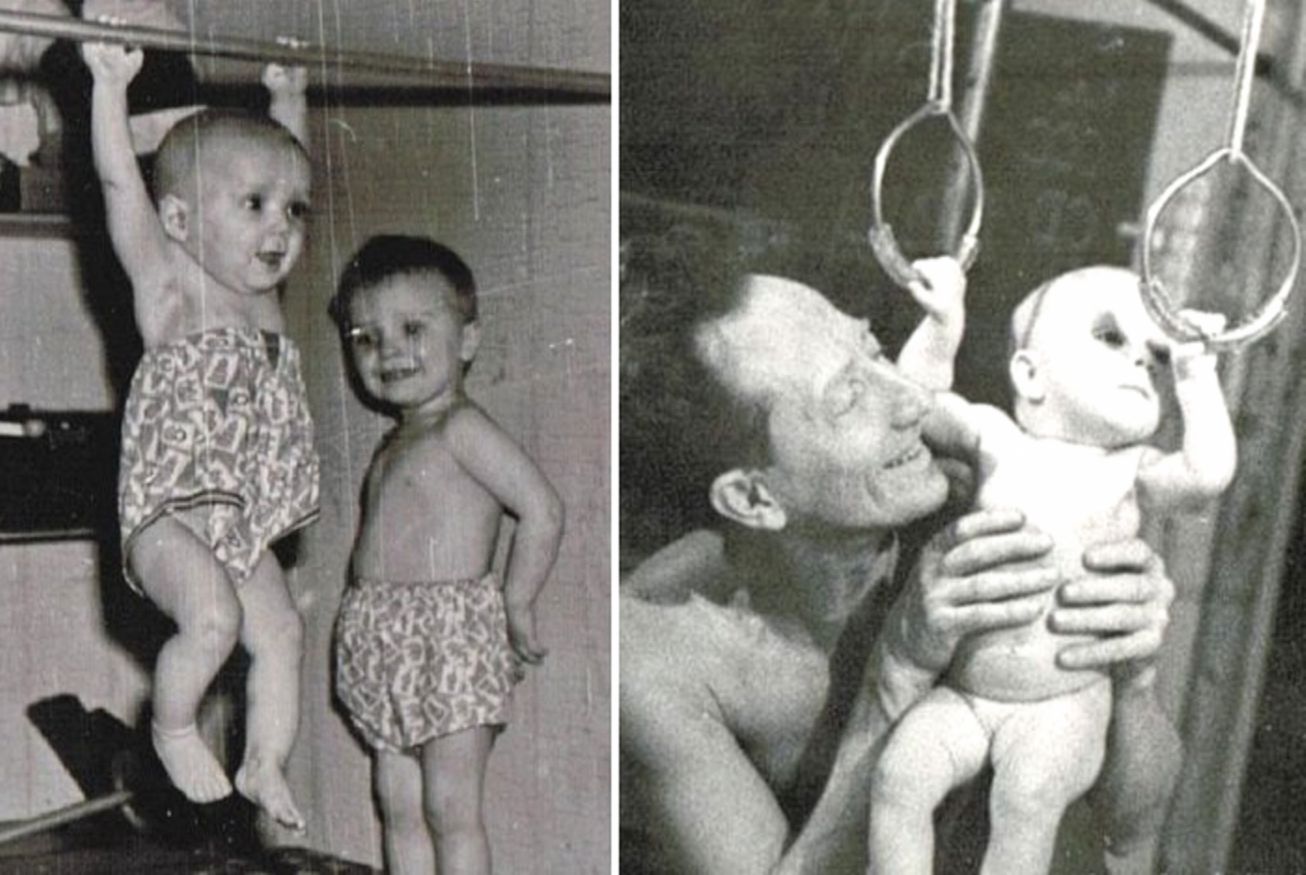

Большое внимание уделялось и физическому развитию. Борис, который в юности занимался гимнастикой и акробатикой, собственноручно построил на участке деревянный спортивный уголок: кольца, турник, шведская стенка. Именно здесь дети проводили большую часть свободного времени — не потому, что их заставляли, а потому что это было по-настоящему интересно.

На волне общественного резонанса

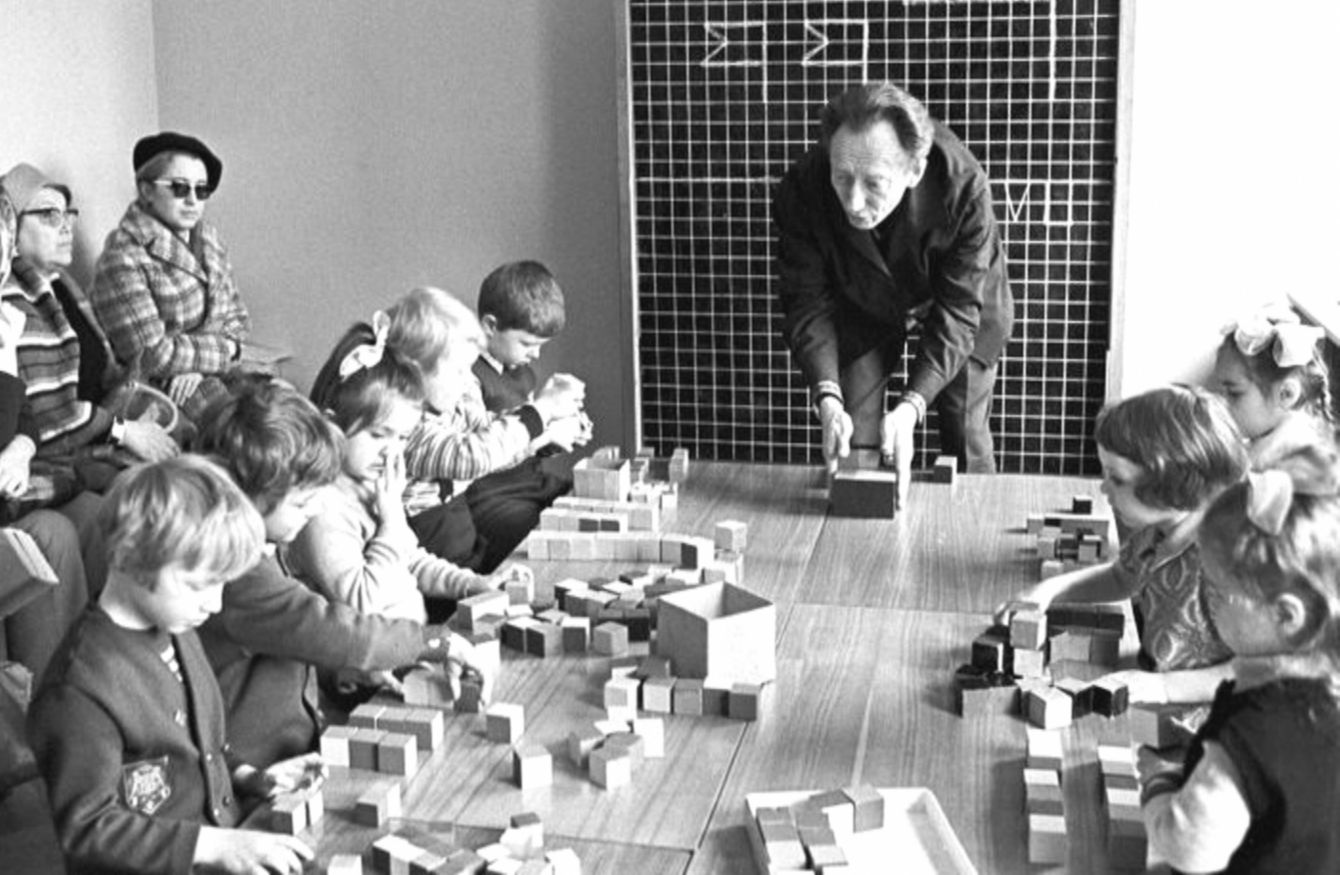

В 1965 году об этой удивительной семье знал уже весь Советский Союз. Центральные газеты опубликовали статьи о детях Никитиных, а по телевизору даже показали о них небольшой, но очень информативный фильм «Правы ли мы?».

Обсуждение не утихало: кого-то методика вдохновила, кто-то, напротив, увидел в ней опасность. Некоторые возмущались тем, что дети могут обливать себя холодной водой на снегу, что в четыре года делают игрушки и помогают по хозяйству, будто бы лишены настоящего детства. Кто-то даже обвинял Бориса и Лену Никитиных в издевательствах по отношению к детям.

Но сами супруги воспринимали всё это спокойно: видя плоды своих усилий, они продолжали идти выбранным путём и доказывать, что каждый имеет право на собственную систему воспитания. Причём их правоту доказывали сами непосредственные участники этого большого семейного эксперимента. Дети были активными, счастливыми и удивительно непосредственными.

Борис и Лена Никитины никогда не планировали воспитать из наследников сверхлюдей. Их мечта была намного проще и в то же время глубже — видеть наследников здоровыми, самостоятельными, способными не теряться в разных ситуациях и готовыми в любой момент сделать осознанный выбор в каждой сфере своей жизни.

Правда, впоследствии супруги признавали, что в некоторых моментах они всё же «перемудрили».

В числе ошибок Никитины называли чрезмерную мягкость и отсутствие чёткой дисциплины: они всегда позволяли не ходить на уроки, если ребёнок по какой-то причине не хотел заниматься, а знания наследники Никитиных получали, в прямом смысле слова, играючи, и тем самым нередко создавалось ложное ощущение, что всё в жизни даётся легко.

Когда же дети повзрослели и стали студентами, оказалось, что нужно прилагать немало усилий для достижения результата.

Сложности возникали и в социализации. Дети не ходили в детский сад, а в школе учились не с ровесниками, а с детьми постарше, поэтому не умели выстраивать контакт ни с ровесниками, ни с теми, кто старше. Только дома, в кругу семьи, они чувствовали себя спокойно и уверенно.

Жизнь после эксперимента

Прошли десятилетия. Никто из семерых детей не стал гением мирового масштаба, как того ждали наблюдатели, но каждый вырос уважаемым и порядочным человеком, все они нашли своё место в жизни, сохранили связь друг с другом и с благодарностью вспоминают родителей.

Алексей, старший сын семьи Никитиных, выбрал профессию инженера-консультанта и обосновался в Лондоне, где живёт с двумя детьми. Его брат Антон окончил химический факультет МГУ, прошёл путь от специалиста до руководителя и теперь радуется общению с четырьмя внуками. Ольга, получив юридическое образование, вырастила двух дочерей и стала бабушкой троих внуков.

Медицинское образование позволило Анне посвятить себя заботе о здоровье людей, при этом она воспитывает четверых детей и уже наслаждается общением с четырьмя внуками. Юлия окончила институт культуры, но всю жизнь работает журналистом.

Она занимается воспитанием двух дочерей. Иван посвятил себя радиовещанию, а в его семье выросли пятеро детей. Младшая из Никитиных, Любовь, несмотря на окончание библиотечного техникума, почти не работала по специальности; она отдавала всё время и силы семье: у неё десять детей и двое внуков.

Хотя никто из детей Никитиных не стал знаменитостью, каждый нашёл своё место и живёт, продолжая труд родителей. Благодаря им до сих пор переиздаются книги Бориса и Лены Никитиных, возвращаются к жизни разработанные ими настольные развивающие игры, да и собственный опыт, полученный в детстве, они применяют в воспитании детей и внуков. И все они придерживаются своеобразного режима тишины.

В детстве они постоянно находились в центре внимания, а теперь всячески избегают публичности.

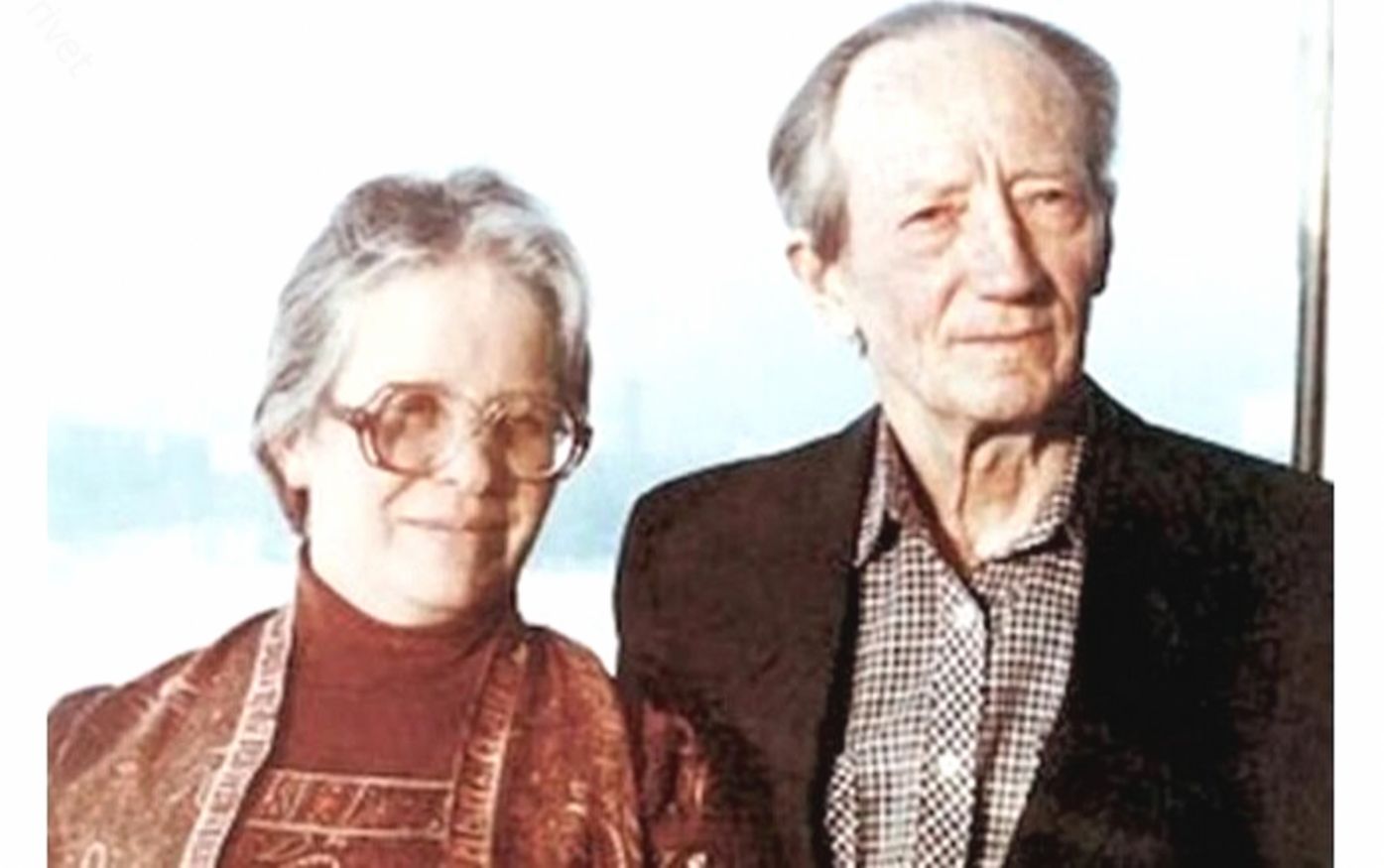

Борис Никитин умер в 1999 году в возрасте 83 лет, оставаясь до последних дней бодрым и энергичным — всего за две недели до смерти он самостоятельно колол дрова во дворе. Лена Алексеевна прожила ещё пятнадцать лет и скончалась в 2014 году, достигнув 84 лет.

Их уже нет, но дело, начавшееся в небольшой квартире с простым турником во дворе, по-прежнему живёт в книгах, в играх и, главное, в памяти их детей и внуков.