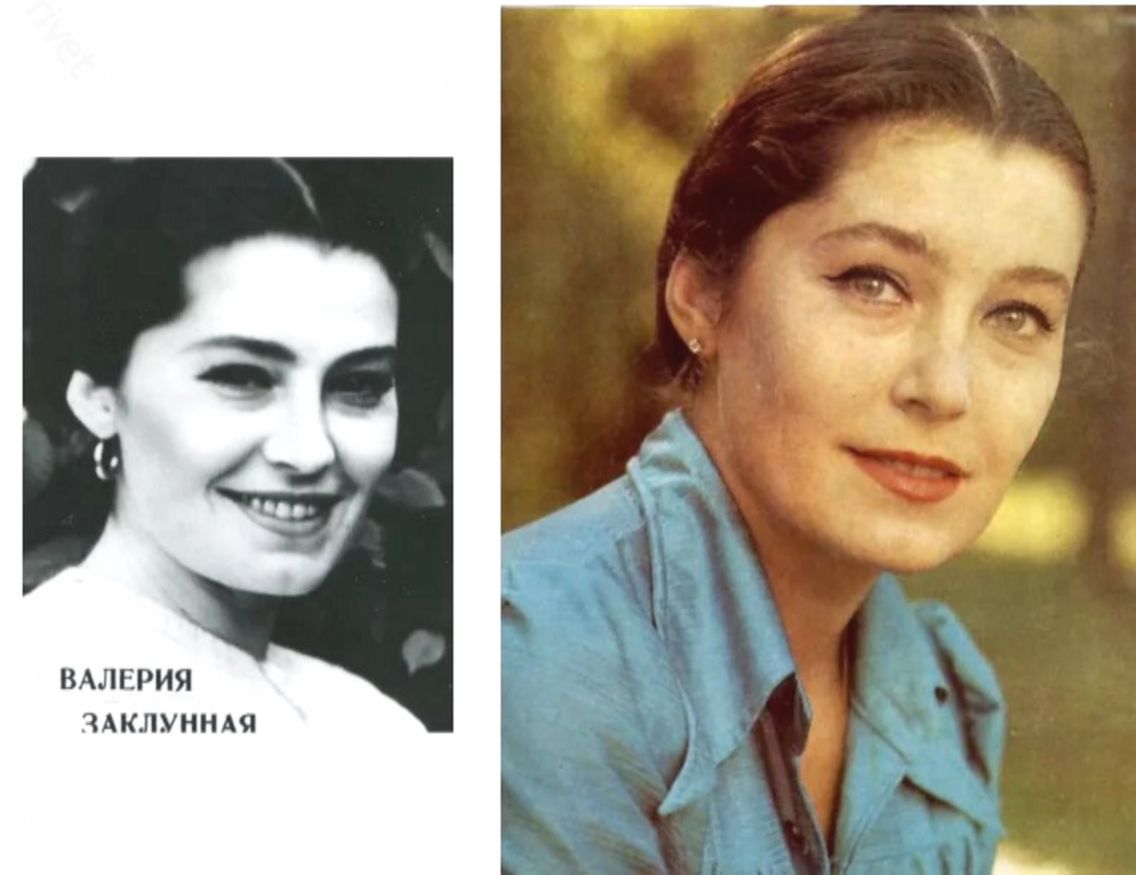

Она появилась на свет под грохот снарядов. Не в роддоме, не под светом ламп, а в металлическом чреве очистительной системы Сталинграда. Так, в 1942-м, на грани между жизнью и смертью, родилась девочка с удивительно мирным именем — Валерия. Её мать спасали из-под обстрелов, воздух был пропитан гарью и пылью, а над городом гудели «мессершмитты». Девочку нарекли в честь лётчицы Валерии Хомяковой — символа мужества тех лет.

Похоже, в тот миг ей и была дана программа судьбы: жить на контрасте света и стали, нежности и войны.

Через несколько недель мать с ребёнком эвакуировали в Энгельс. А потом — новый переезд: Киев, 1950-е, мир, в котором всё ещё пахло гарью, но уже звучали духовые оркестры, играющие под окнами новых домов. Маленькая Лера бежала по двору с книжкой в руках и повторяла чужие реплики, будто проживая не свою жизнь, а сразу десятки.

Во Дворце культуры её заметили — педагог Любовь Шах и Павел Росси. Они разглядели в скромной девочке ту самую искру, за которой актрисы потом гоняются всю жизнь. Но сама Лера в чудеса не верила: считала себя «техническим человеком» и поступила в техникум водного транспорта. Рисовала схемы, делала чертежи, жила аккуратно и правильно. Никаких сцен, никаких ролей, только карандаши и ватман.

И всё же судьба, как это часто бывает, поджидала её не в театральной школе, а в коридоре обыкновенного НИИ. Когда в Киев приехали представители Школы-студии МХАТ, старый педагог — та самая Любовь Шах — буквально заставила Валерию показаться. Девушка поехала в Москву «на удачу» и внезапно оказалась зачислена. Так началась жизнь, которой она будто всегда избегала — сцена, свет, репетиции, страх, азарт.

Она училась с удовольствием, словно наконец вернулась домой. На четвёртом курсе вышла замуж за Гарри Бардина — будущего мэтра советской анимации. Молодые, наивные, оба уверенные, что жизнь обязана быть справедливой. Но Москва и Киев не простили их романтике. Он видел своё будущее только в столице, она — только рядом с родителями. Любовь разбилась о географию, а не о чувства.

Валерия выбрала Киев. Не из страха, не из упрямства — из внутренней честности. Вернулась туда, где её начинание было настоящим, а не театральной декорацией. И именно там, в театре имени Леси Украинки, она останется на полвека. Полвека одной сцены, одних стен, одной правды.

Сцена, которая становится судьбой

Театр имени Леси Украинки стал для неё не просто домом — почти монастырём. Здесь пахло кулисами, старой пылью, горячим светом софитов, которые обжигали не хуже солнца. Заклунная никогда не была актрисой-скандалом, не вызывала всплесков таблоидов, не ломала чужие судьбы ради ролей. Она жила сценой как ремеслом, честным, изнуряющим, нуждающимся в постоянной верности.

Художественный руководитель Юрий Лавров сразу понял, кого получил. Она не стремилась блистать — просто делала своё дело так, будто играла последний спектакль в жизни. Так Валерия Заклунная прожила пятьдесят лет на одной сцене — без громких скандалов, без побега в кино ради славы. Её верность киевскому театру казалась анахронизмом в эпоху, когда все рвались в Москву или за границу.

Театр подарил ей и личную судьбу. Второй муж — актёр Валерий Сивач, красивый, уверенный, с тем самым типом харизмы, перед которой в те годы трудно было устоять. Они выглядели, как сошедшие со старой афиши — стройные, гордые, влюблённые. Но за кулисами всё оказалось не так красиво. Позже она признается, что этот брак был «несчастным случаем». Восемнадцать лет рядом, и всё же — одиночество.

Самое больное в её жизни было не предательство и не творческие неудачи — а невозможность стать матерью.

В шкафу, на верхней полке, она хранила коробочку — с бирками из роддомов. Маленькие картонные таблички, где написаны чужие имена и даты. Подруги, коллеги, случайные знакомые приносили их как память, как утешение. А она открывала коробку и подолгу рассматривала эти крошечные следы чужого счастья. И это была не сентиментальность — это было то, что не лечится.

Актрисы часто прячут боль за репликами, за улыбками, за мизансценой. Валерия Гаврииловна прятала её в свет своих ролей. Каждый монолог, каждая пауза в спектаклях звучала так, будто на кону стояла её собственная жизнь.

В начале семидесятых кино наконец «заметило» её. Она стала сниматься много, часто — и в главных ролях.

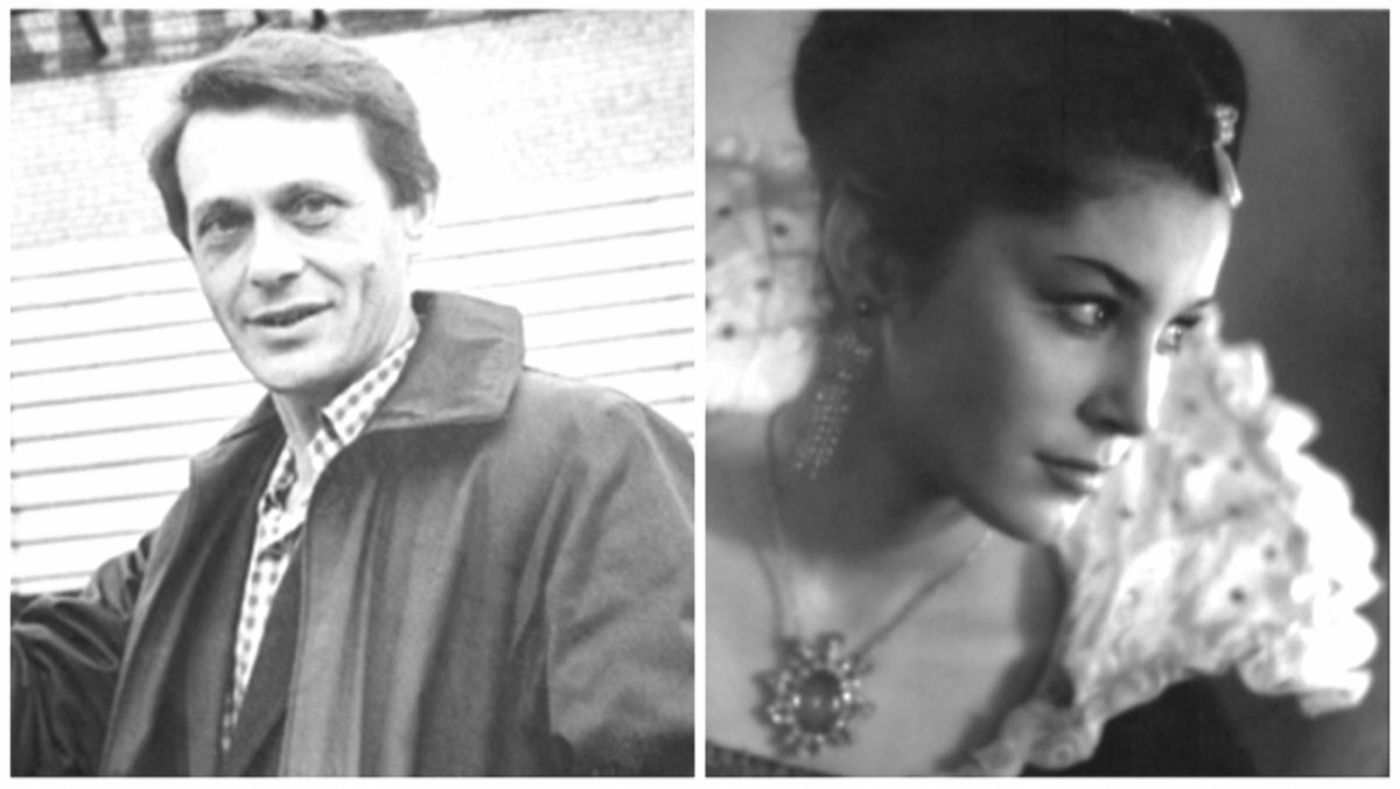

«Сибирячка», «Любовь земная», «Судьба» — фильмы, где экран горел её внутренним напряжением. После премьеры «Сибирячки» поползли слухи о романе с партнёром Евгением Матвеевым. И слухи были слишком настойчивыми, чтобы быть просто выдумкой. Он — женат, отец двоих детей. Она — осторожная, сдержанная, не из тех, кто бросается в чувства с головой.

Но они и правда любили друг друга — тихо, без клятв, без громких слов. В съёмочных перерывах она пила чай из металлической кружки, он садился рядом и молчал. Молчание между ними было красноречивее диалогов.

«Они жили на два города, на две страны, на два сердца», — вспоминали позже коллеги.

Этот роман не имел счастливого конца — как и большинство настоящих.

Женщина, которая не хотела жить в «чернухе»

Валерия Заклунная всегда умела уходить вовремя. Когда другие хватались за любую роль, она просто закрывала дверь — тихо, без скандалов, без жалоб на «неоценённость». После развала Союза предложений в кино стало меньше, но отказываться от себя она не собиралась.

«Я не могу играть в грязи, — говорила она. — Если в кадре нет души, зачем туда выходить?»

Эта фраза многое объясняет. Не поза, не кокетство, а принцип, выстраданный годами. Она видела, как новый кинематограф превращает боль в товар, и не хотела быть частью этого рынка.

Публика, воспитанная на «Любви земной» и её сильных женских ролях, скучала по ней. В телепрограммах мелькали знакомые имена — а её не было. Она жила в Киеве, выходила на сцену, всё реже давала интервью. А в разговорах с близкими чаще возвращалась не к ролям, а к судьбе страны.

Её действительно мучила политика — не лозунги, а человеческое расхождение двух народов. Россия и Украина, когда-то единые в памяти её детства, вдруг оказались чужими. Она переживала это как личную трагедию. В интервью не кричала, не осуждала, а просто говорила:

«Мне больно, что мы перестали слышать друг друга».

И это не звучало как политика. Это звучало как тоска по дому, который разбился пополам.

В те годы ей было уже за сорок, и жизнь будто решила проверить, сколько выдержит человек, привыкший стоять под светом рампы. Сначала — творческое затишье, потом — предательство, слухи, разговоры о романе, которого не было.

Сивач, её второй муж, не поверил в дружбу с неким юристом, Александром Мироненко. Подозрения, сцены, обиды — всё как в старом мелодраматическом сценарии, только без репетиций.

От нервного срыва Валерия оказалась в больнице. И именно туда, вопреки всему, пришёл тот самый «юрист» — не с цветами, не с оправданиями, а просто с молчаливой поддержкой.

Он сказал, что жена выставила его из дома.

Она улыбнулась — впервые за долгое время искренне. Так началась история, которая напоминала не роман, а спасение.

Поздняя любовь и последний свет

В 1985 году Валерия Заклунная и Александр Мироненко поженились. Без пышных тостов, без фото на страницах журналов, без ощущения начала новой эры — просто два взрослых человека, уставших от недосказанностей. Она — актриса, прожившая не одну сценическую жизнь, он — юрист и философ, привыкший искать смысл там, где другие ищут выгоду. Вместе они прожили почти тридцать лет.

Это был её настоящий дом — без кулис, без публики, без страха, что всё кончится аплодисментами. Они вместе читали книги, спорили о политике, готовили ужины, смеялись над мелочами. Он стал тем, кто впервые не требовал от неё играть. И, пожалуй, впервые — не боялся её силы.

К тому времени, когда экран почти забыл её лицо, театр по-прежнему жил ею. Она выходила на сцену до последнего — не ради зала, а ради себя. В театре она не старела: освещение стирало возраст, слова лечили одиночество. В зрительном зале не слышно было ни кашля, ни шепота — в её голосе оставалась та же сталь, что звучала когда-то над бункером Сталинграда, когда она родилась.

Заклунная не искала громких прощаний. Она не умела делать из своей жизни биографию — слишком живая, слишком честная, чтобы подгонять под легенду. Когда умер Александр, друзья говорили, что она будто «потеряла опору». Кто-то заметил: «Она не смогла без него прожить долго». И, может, это и было правдой — ведь прожить тридцать лет в настоящем понимании, а потом остаться одной — испытание, которое не выносят даже самые сильные.

Она ушла тихо. Без эпитафий, без громких речей. Просто перестала выходить на сцену.

Но память о ней не растворилась. В старых записях театральных постановок, в хрониках, где она говорит просто, не позируя, чувствуется та особая энергия — спокойная и острая одновременно. Та, что принадлежит людям, не сыгравшим ни одной фальшивой роли в жизни.

Она не стала легендой в привычном смысле — не строила империй, не собирала наград. Но именно эта честность делает её имя живым. Она не продавала себя ни в одном из вариантов — ни советском, ни постсоветском, ни телевизионном. И, может быть, именно поэтому сегодня в её биографии слышится не тлен ушедшей эпохи, а тишина силы.

Жизнь Валерии Заклунной — это не история славы. Это история верности: сцене, себе, человеческому достоинству. Её судьба — как длинный монолог, где каждое слово сказано от души, без суфлёра. Она прожила эпоху, когда женщины на экране ещё не были «типажами» — они были живыми.

Среди театральных поколений её имя не вспоминают громко — но вспоминают всегда с уважением. В её взгляде, в паузах, в интонации было то, чего так не хватает современным лицам с экрана — правды без показного драматизма.

Она умела быть сильной без бронзы.

Женственной без сентиментальности.

Одинокой — без жалости к себе.

И, возможно, именно поэтому сегодня, когда мы говорим о людях, которые не искали славы, а просто делали своё дело, её имя звучит особенно ясно.

Как вы считаете, что важнее для актёра — громкая известность или верность своему внутреннему голосу?