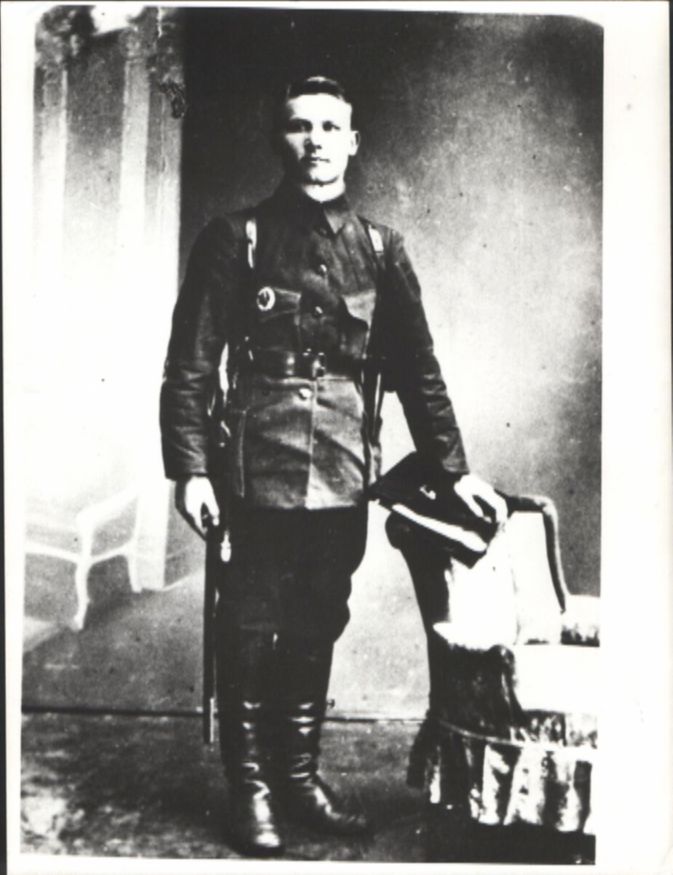

Красивый, высокий, русоволосый, голубоглазый, сильный – таким был маршал и дважды Герой Советского Союза, выдающийся полководец Великой Отечественной войны Иван Степанович Конев (1897–1973 гг.). Он был общительным человеком и – по словам его дочки Натальи – умел выслушать людей, а главное, – оказать им помощь, за что его прозвали солдатским маршалом.

В годы войны Конев командовал несколькими фронтами, его войска отличились во время Берлинской и Пражской операций. Он возглавлял Объединенные Вооруженные силы стран-участниц Организации Варшавского договора, руководил Сухопутными войсками, был первым заместителем министра обороны СССР. Но как сложилась его личная жизнь?

«Вронский» и медсестра

Первой избранницей будущего героя была медсестра Анна Ефимовна Волошина (1901–1980). Они познакомились в 1920 году при довольно драматичных обстоятельствах, когда комиссар бронепоезда Конев заболел тифом.

Анна преданно ухаживала за ним: отпаивала клюквенным соком, готовила ему вкусную домашнюю еду и под конец влюбилась в своего пациента, хотя на тот момент была замужем и имела дочь Варю. Однако супруг уехал в Китай и забрал с собой дочку – Анна осталась одна.

Жизнерадостная, активная – она нуждалась в спутнике жизни. А Конев был безмерно благодарен красавице за ее заботу и решился во что бы то ни стало жениться на ней. Анне он казался настоящим героем; она даже называла его своим «Вронским».

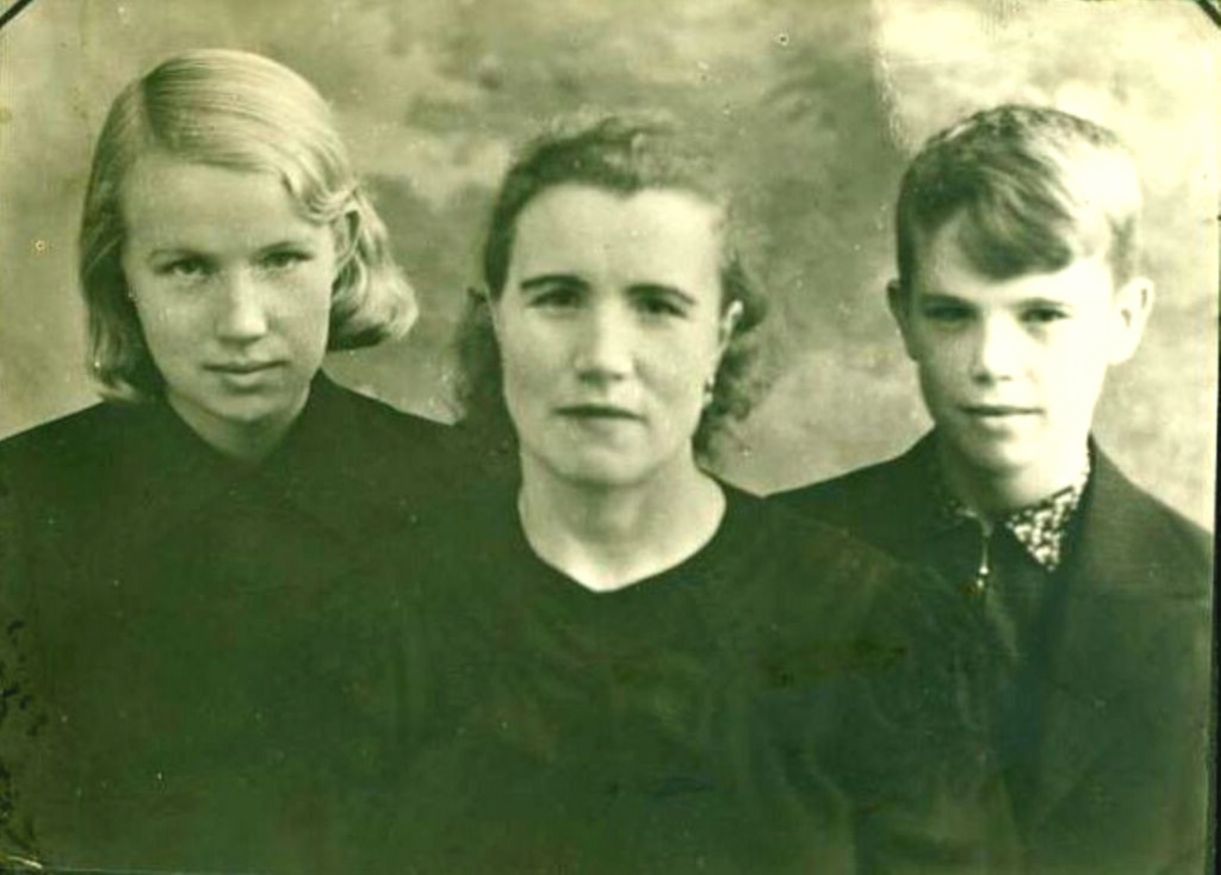

И они стали жить вместе, не расписываясь. Анна разделяла с Коневым все тяготы военной службы, переезжая за ним из гарнизона в гарнизон. У них родились 2 детей – дочь Майя (стала специалистом по польской литературе) и сын Гелий (пошел по стопам своего знаменитого отца и тоже стал военным).

Казалось, их отношения прошли хорошую проверку на прочность. Но перед войной между ними как будто черная кошка пробежала. Что пошло не так? Оказывается, молодые не сошлись характерами. Темпераментная Анна не уживалась со степенным мужем.

«Анна Ефимовна была человек-праздник… А он хотел спокойствия», – так объясняет их разрыв внучка маршала Елена.

К сожалению, молодая женщина разделяла новую, революционную мораль о свободных семейных отношениях. «Азбука коммунизма» (авторы – Николай Бухарин и Евгений Преображенский) освобождала женщин от семейных обязанностей и домашних хлопот. А так как Конев из-за постоянной занятости на службе не мог уделить молодой жене достаточно времени и внимания, их любовь медленно, но верно сходила на нет.

Однажды в Монголии Анна влюбилась в подчиненного Конева.

«Нюра, тот человек не совсем порядочный. Видимо, через тебя он пытается что-то узнать», – предупреждал ее будущий маршал и перед войной просил ее вернуться.

Анна послушалась, но их отношения к тому времени уже зашли в тупик. А потом грянула война, Конев ушел на фронт, а женщина, оставшись в эвакуации, работала в госпитале медсестрой. Они обменивались письмами, но прежняя теплота в их отношениях улетучилась. После войны супруги снова сошлись, но ненадолго. Ведь сердце Конева уже принадлежало другой женщине.

Фронтовая любовь на всю жизнь

Поначалу Конев был удручен разладом с женой. Но в октябре 1941 года в боях за Калинин (сейчас – Тверь) он познакомился с фронтовой санитаркой с Васильевой (1923–2004 гг.).

Эту спокойную, трудолюбивую, добрую, исполнительную девушку ему приставили в качестве хозяйки – готовить полезную, диетическую и разнообразную еду, которая была ему совершенно необходима: ведь Конев снова заболел – в этот раз язвой желудка.

Антонина прекрасно справлялась со своими обязанностями: ведь она родилась и выросла в многодетной крестьянской семье и умело выполняла все домашние работы – прекрасно готовила, убирала, стирала.

В питание командира она вкладывала душу. Конев питался по часам, и девушка строго следила, чтобы прием пищи происходил точно в назначенное время. Никакие срочные дела не могли помешать ей вовремя накормить командира.

Конев полгода присматривался к этой кроткой, но сильной девушке, пока, наконец, не понял, что его фронтовая любовь – судьба на всю оставшуюся жизнь. Тонюся – как ласково называл ее Конев – стала не только хозяюшкой его дома, но и сердца.

Когда окончилась война, Конев не сумел расстаться со своей любимой. Несмотря на приличную разницу в возрасте (Антонина была младше его на 25 лет), сразу после войны они поженились. Маршал не забыл о своей первой жене.

«Пока я жив, ты ни в чем нуждаться не будешь», – пообещал он ей и свое слово сдержал.

После расставания с Коневым Анна больше не вышла замуж и умерла через 7 лет после его смерти.

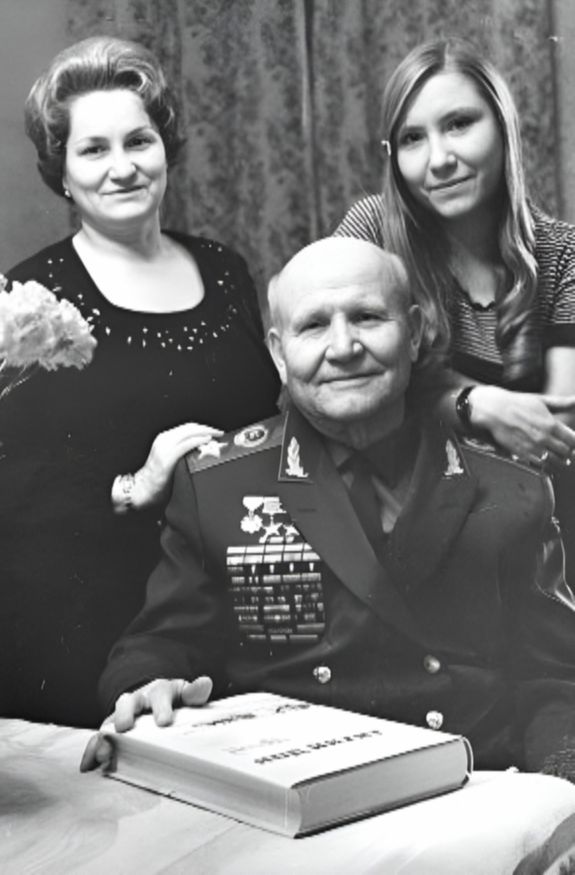

В 1947 году у пары родилась дочь Наталья, которую они воспитали в строгой дисциплине. Поначалу супруги жили в Вене, где Тонюся довольно быстро освоилась. Через какое-то время им дали квартиру в Москве и дачу в Подмосковье. А потом их ждало расставание: Конева отправили в Берлин, где назревал кризис, который едва не закончился новой войной.

В 1962 году маршал вышел в отставку и встречал старость в уединении в окружении семьи на подмосковной даче, где посадил прекрасный яблоневый сад. Здесь он наслаждался заслуженным отдыхом, много читал, собрал домашнюю библиотеку.

В преклонных годах маршал никогда не выглядел стариком. Он сохранил бодрость духа, прямую осанку; всегда одевался чисто и опрятно. Он помнил и любил своих детей от первого брака, часто с ними встречался. К слову, Антонина Васильевна принимала их, как родных.

В 1973 году 75-летний Конев скончался от рака. Он ушел из этой жизни, как и подобает герою, – спокойно и мужественно.

«Он не сказал ни слова, он хорошо знал, что это наша последняя встреча. Это был просто долгий прощальный взгляд. Его прощальный взгляд был совершенно ясный», – так описала последние минуты жизни отца Наталья.

«Не могу прийти в себя: его уже нет… Мой любимый, мой родной ушел и ничего не сказал… Ты много людям сделал добра, и тебе было легко уходить», – в таких трогательных, проникновенных словах простилась Антонина с мужем в своем дневнике.

Она пережила любимого супруга на 31 год – именно столько лет она была женой маршала…