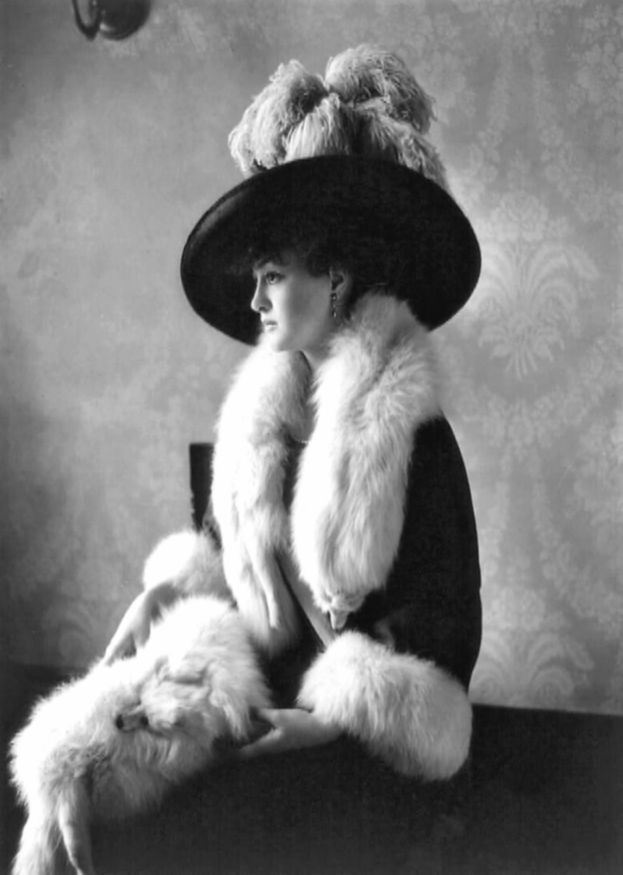

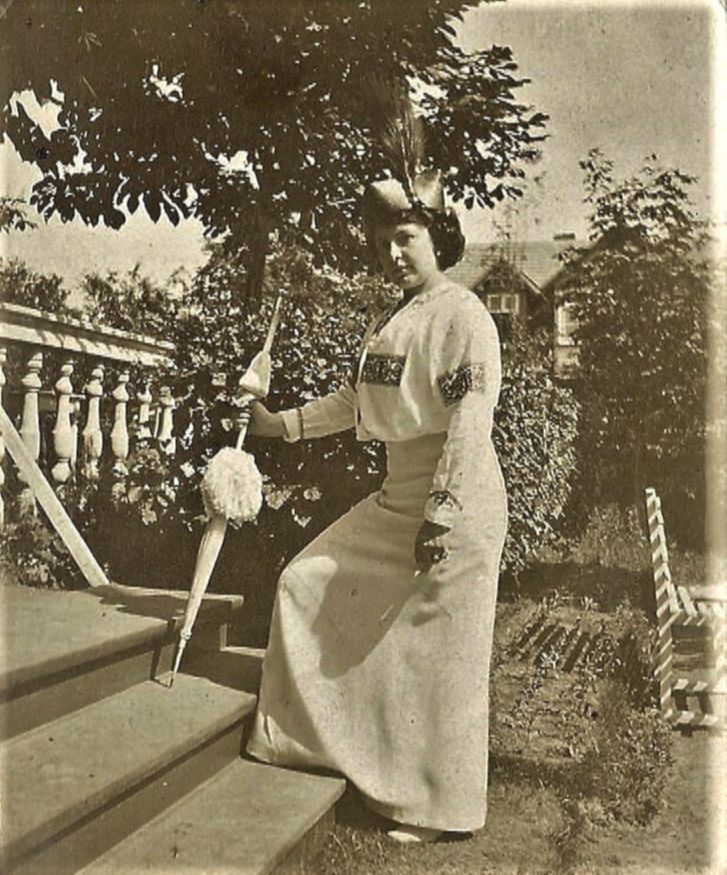

Эта очаровательная женщина ещё не знает, что исполнит клятву, данную перед алтарём, и останется с мужем в горе и в радости, в богатстве и в бедности. Не знает, что переживёт на целых четверть века и мужа, и сына, коротая дни в деревянном бараке на окраине Москвы.

1905 год. Николай Сорокоумовский – статный, привлекательный тридцатидвухлетний блондин, старший сын главы прославленной «меховой империи» Петра Павловича Сорокоумовского, находясь в Будапеште по делам фирмы, в один из свободных вечеров отправился на концерт.

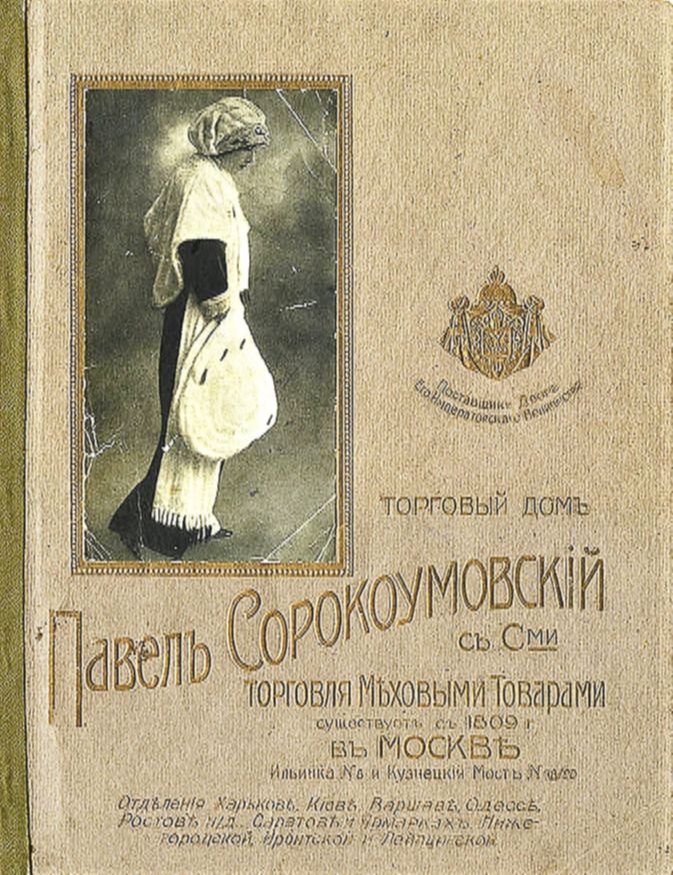

Вернее, это был музыкальный спектакль, где исполнялись венгерские, румынские и русские танцы. Незначительное на первый взгляд событие определило дальнейшую судьбу, в которой, казалось, всё предопределено: помощь отцу в управлении торговым домом «Павелъ Сорокоумовскiй съ Сыновьями», выгодный брак, наследование солидного и успешного дела вместе с огромным семейным состоянием.

Когда на сцену вышла молодая танцовщица, Николай был сражён наповал. Грациозная, стройная, белокожая, с прелестным личиком и изящной головкой, увенчанной тяжёлой короной густых вьющихся волос, незнакомка походила на экзотическую райскую птицу.

Богач, избалованный женским вниманием, видный жених, скептически относившийся к браку и недавно расторгнувший помолвку с княжной Натальей Сергеевной Голицыной, Николай Сорокоумовский в один миг пустил под откос все свои принципы и верования. Он влюбился.

Мария Бауэр, или Пепи, как нежно называли её близкие, родилась в Будапеште в небогатой католической семье: отец служил учителем. Окончила женскую гимназию, а в возрасте двадцати двух лет получила первый приз на конкурсе красоты в Будапеште. Красота да добрый, покладистый нрав – вот и всё девичье приданое. Но Николая, который был очарован Пепи и совсем потерял голову, это не смущало.

Представившись родителям невесты, он убедил их в серьёзности своих намерений, и благонравная чета приняла молодого русского купца со всей сердечностью. Возникло и ещё одно препятствие: вскоре после победы на конкурсе Мария получила заманчивое предложение – многомесячное турне по Австралии в составе балетной труппы.

Контракт уже был подписан, однако Николая Петровича не могли остановить такие мелочи. Он заплатил импресарио огромную неустойку и добился расторжения контракта.

Узнав о странном выборе сына и его скорой женитьбе, Пётр Павлович и Надежда Владимировна были словно громом поражены. Как?! Пренебречь самыми блестящими партиями, и всё для того, чтобы сочетаться браком с безвестной танцовщицей, которая даже не говорит по-русски?

Это дурь, блажь, минутное увлечение, ни о каких серьёзных чувствах не может идти речи! Пётр Павлович особенно бушевал, угрожая бунтарю отстранением от дел, лишением наследства и отцовским проклятием. Но Николай был непреклонен, и родители смирились. Он перевёз возлюбленную в Москву, где Мария приняла православие, а в октябре 1907 состоялось скромное венчание.

Николаю 33 года, его жене – 25. Вся светская и купеческая Москва обсуждает неравный брак и пристально следит за каждым шагом молодой четы, потирая руки в ожидании малейшего промаха новобрачной. Однако Мария Александровна не давала досужим языкам ни малейшего повода поупражняться в злословии, демонстрируя прекрасное воспитание и манеры.

Чем же прославилась династия Сорокоумовских?

Первое упоминание о посадских людях Сорокоумовских из Зарайска (люди горожане, или гражданские люди – сословие средневековой (феодальной) Руси, которые обязаны были нести тягло (чёрные люди), то есть платить денежные и натуральные подати, а также выполнять многочисленные повинности; в городе «посадские люди» – ремесленное и торговое сословие, платившее подати продуктами производства. Прим. авт.) относится к середине XVII века, а точнее к 1646 году.

Это был Игнашко Анофриев сын Сорокоумовской, «посадский человек с дитями» Янкою восьми лет и Ивашкою пяти лет. Через сто лет, в 1745 году, среди двух десятков Сорокоумовских встречается имя Ильи Сорокоумовского, мещанина и торговца мехом.

Его младший сын Пётр с шестнадцати лет помогал отцу, вникая в тонкости «шкурной торговли». После смерти родителя, получив свою долю наследства, перебрался в Москву, где познакомился с Аннушкой – молоденькой дочерью московского купца третьей гильдии Семена Степановича Дерягина родом из Волоколамска, обувщика, державшего лавку в башмачном ряду.

Объединив собственные накопления с приданым жены, Пётр Ильич развернул меховую торговлю, открыв при этом на Якиманке три мастерские: скорняжную, сырейную и собольскую. Сколотив состояние, покинул мещанское сословие, выплатив солидный денежный взнос для вступления в 3-ю купеческую гильдию.

Этот переход давал ему ряд существенных привилегий: купец Сорокоумовский мог не платить подушную подать, был освобождён от рекрутской и денежной повинности, имел право выезжать за границу по торговым делам, вступать в подряды и заключать контракты на сумму до 20 тысяч рублей, избираться городским старостой или членом думы, а также держать три лавки или магазин с кладовыми для товаров или без оных.

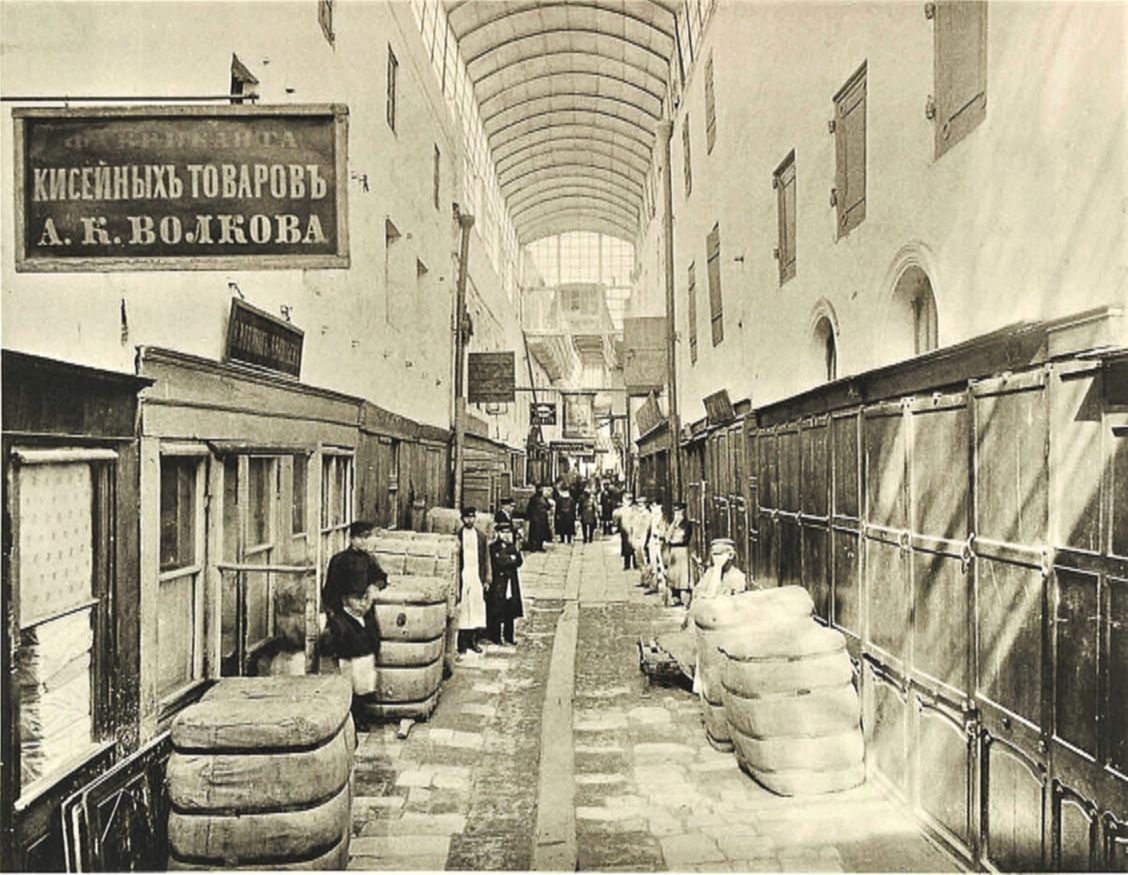

В те времена собственных магазинов у Сорокоумовских ещё не было – торговля велась в Ветошном ряду (для уха наших современников звучит непривычно, но тогда в официальных бумагах меха назывались «мягкой рухлядью», а в народе именовались «ветошью».)

Несмотря на неблагозвучное название, в Ветошном ряду продавали лучшие меха прекрасной выделки: на прилавках лежали роскошные соболя, лисы, песцы, еноты, а также медвежьи и бобровые шкуры.

Пётр Ильич снискал себе доброе имя, поскольку, в отличие от хитрых купчишек, норовивших всучить покупателю кролика вместо горностая, выдать козла за медведя, а песца за чернобурку, никогда не обманывал своих клиентов.

В 1820 году Пётр Сорокоумовский, имея капитал от 20 000 до 50 000 рублей и заплатив 5% вступительного взноса, перешёл во 2-ю купеческую гильдию, а в 1840 году получил потомственное почётное гражданство.

Так и пошло. Ещё до кончины Петра Ильича в дело на правах пайщиков вошли его сыновья Павел и Дмитрий, которые впоследствии разделились. Сорокоумовские торговали на Нижегородской и Ирбитской ярмарках, причём им предоставлялись самые лучшие, удобные и почётные места, и имели две мастерские, которые впоследствии реформировались в первую в России меховую фабрику.

*

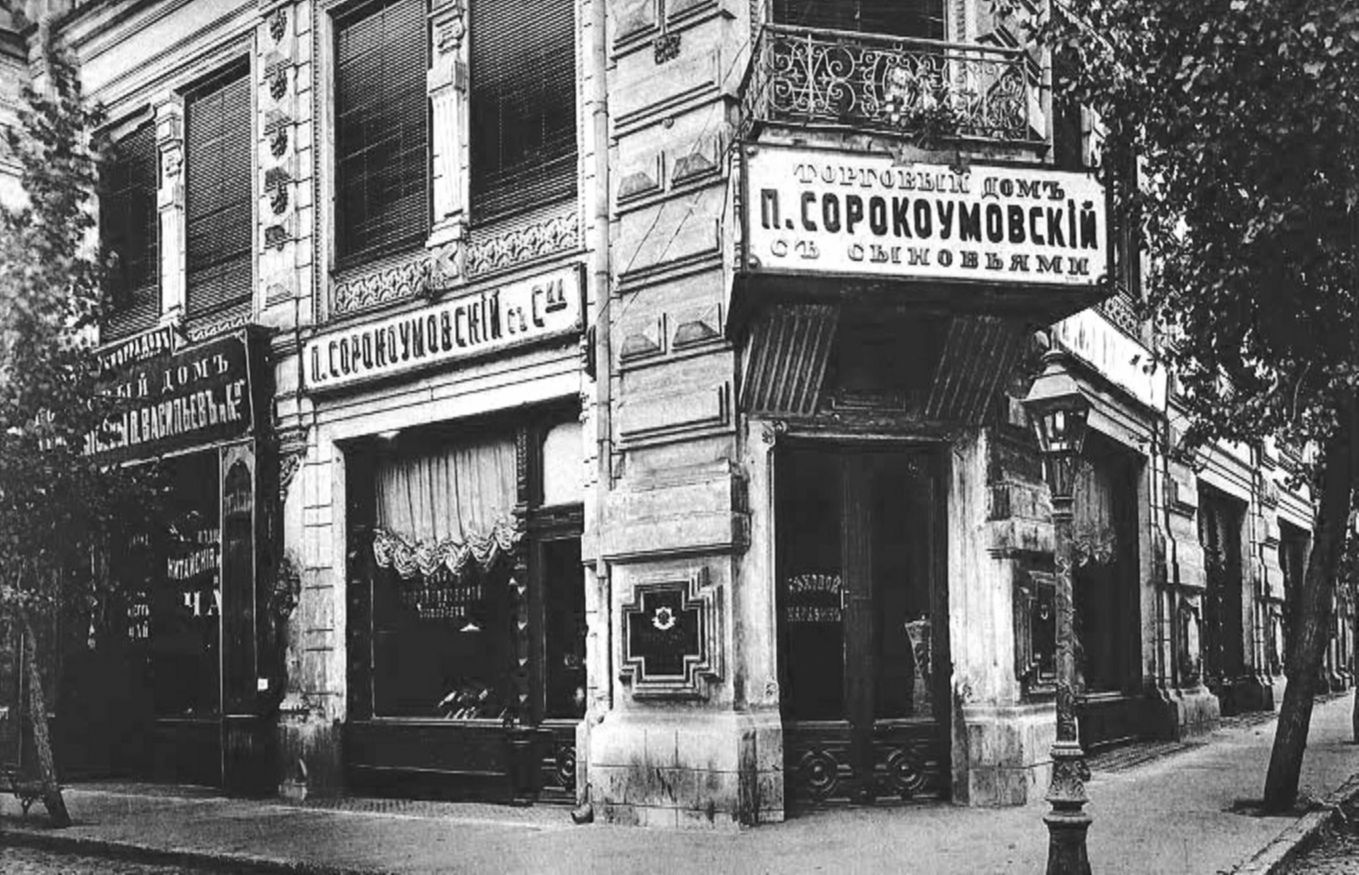

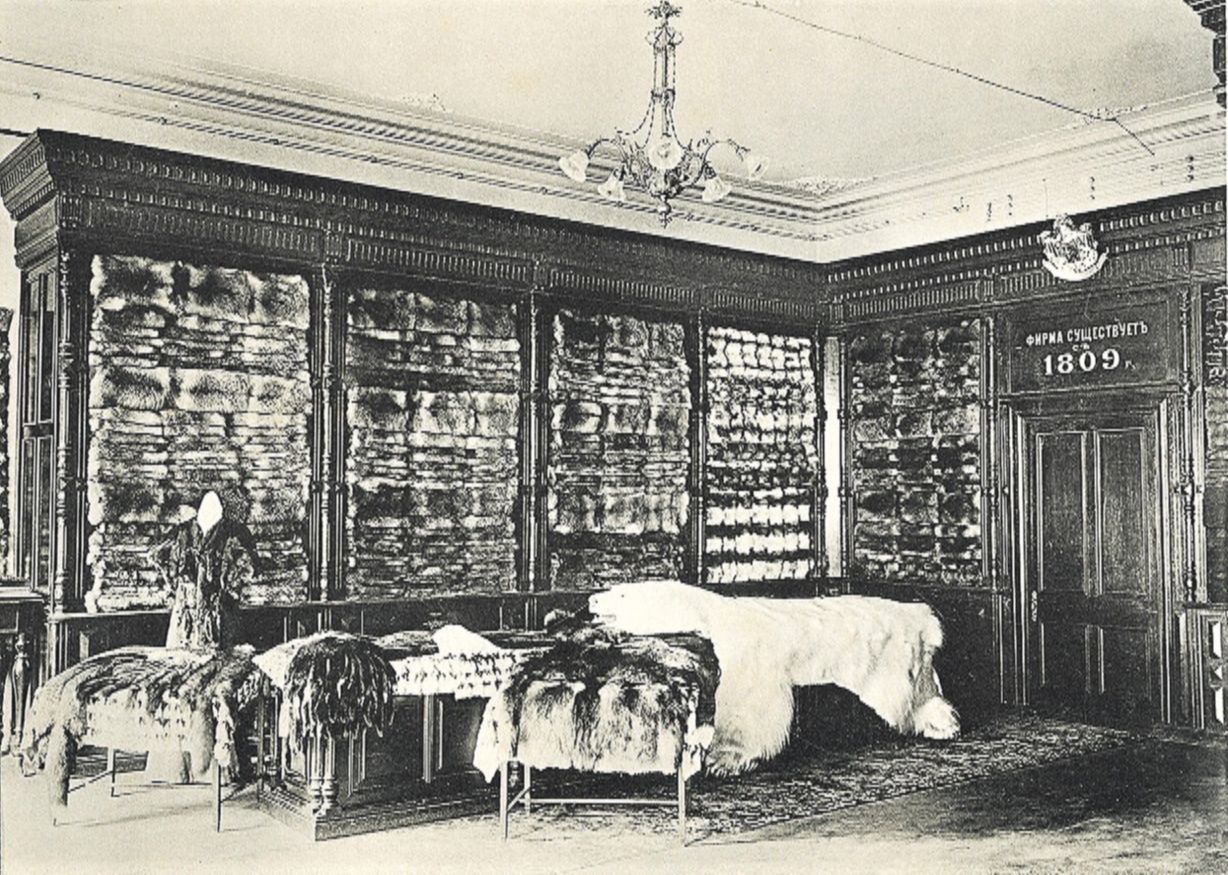

Павел Петрович основательно расширил дело. Магазины в городах империи множились: Харьков, Киев, Саратов, Одесса, Ростов-на-Дону, Варшава… В Москве один из магазинов располагался на Красной площади в Верхних торговых рядах (современный ГУМ), другой на Ильинке, третий – в доме князей Голицыных на пересечении Большой Лубянки и Кузнецкого Моста.

В Ростове-на-Дону магазин на первом этаже трёхэтажного здания в самом центре города имел собственный вход. Внутреннее убранство поражало своей роскошью: пол был устлан коврами, по одной стороне шли стеллажи с выложенными на полках меховыми товарами, по другой – кожаные диваны для посетителей.

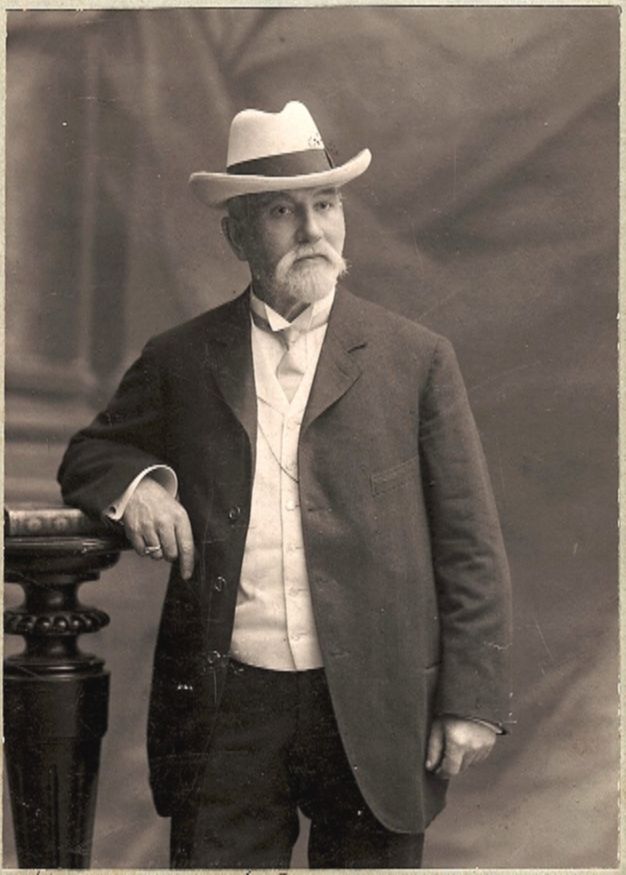

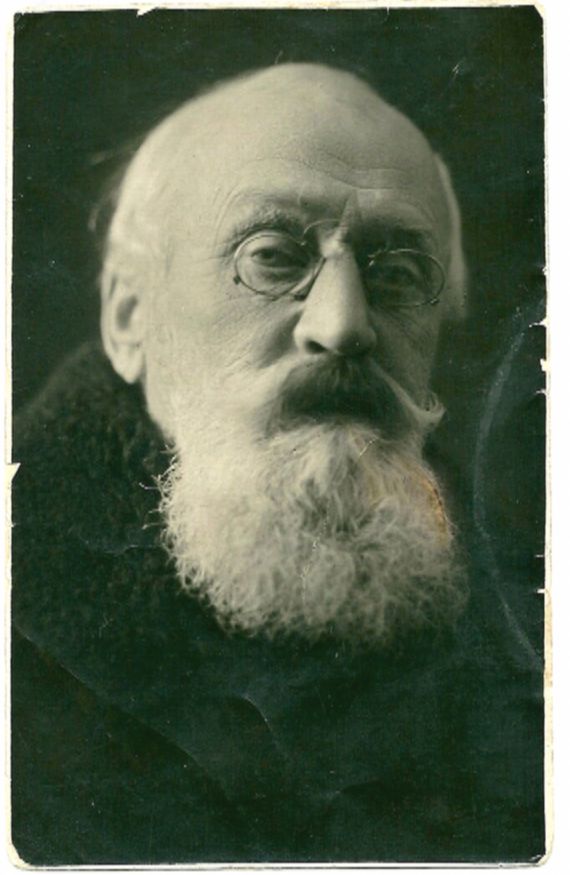

В 1869 году высочайшим соизволением был подписан указ об учреждении Торгового дома «Павелъ Сорокоумовскiй съ Сыновьями» в статусе полного товарищества. Делами, наряду с отцом, заправлял Пётр Павлович Сорокоумовский – отец нашего героя.

*

*

Он был умён, энергичен, получил за границей блестящее образование, свободно владел четырьмя языками: английским, немецким, французским и испанским, и отлично разбирался в экономике.

Именно Пётр Сорокоумовский установил прямые связи с крупнейшими европейскими торговыми домами: парижской фирмой «Братья Ревильон», лейпцигской «Гаудиг и Блюм», а также получил представительство на Лейпцигской ярмарке – так сорокоумовские меха вышли на мировой рынок.

Высочайшее качество выделки меха, элегантность, безупречный пошив изделий – всё это сделало торговый дом Сорокоумовских одним из законодателей меховой моды. Шуба от Сорокоумовских являлась показателем престижа, о горжетке мечтали все столичные дамы, а меховая шапка от Сорокоумовских свидетельствовала, что её владелец – солидный человек.

*

*

Да, меха стоили дорого, но однажды Пётр Павлович сознательно пошёл на занижение цены. Именно так – предложив за шкурку горностая на 25 копеек меньше, чем конкуренты – Сорокоумовский выиграл конкурс на поставку меха для пошива царской мантии к церемонии коронации императора Николая II.

Был известен Пётр Павлович также как меценат и благотворитель: являясь председателем попечительского совета мещанских училищ, пожертвовал на дело образования 40 тысяч рублей; совместно с братом Иваном выделил участок земли на Большой Якиманке для строительства дома для вдов и сирот; сделал крупный взнос в пользу Алексеевской больницы.

Отец Николая Петровича Сорокоумовского являлся полным кавалером ордена Св. Анны и Св. Станислава, ордена Св. Владимира 4-й степени, был награждён медалями «За усердие», и в 1887 году пожалован званием Коммерции советника.

*

*

Неудивительно, что столь незаурядный человек с большим тщанием подходил к выбору спутницы жизни для сына. Однако Мария Александровна Бауэр-Сорокоумовская оказалась примерной женой и хорошей матерью.

В браке родилось трое детей: Александр, Зинаида и Кира. Все как на подбор были красивы – в мать, и отличались добрым нравом. Бабушка и дедушка во внуках души не чаяли, и слабые отголоски обид на сына и невестку совсем утихли.

С началом Первой мировой войны вести дела стало сложнее. Пётр Павлович с женой уехали за границу, обосновавшись в Ницце. Николай Петрович не хотел покидать Россию, и это решение стоило ему жизни.

Вихрь Октябрьского переворота унёс фабрики, мастерские, магазины и склады. Большевики отняли у «эксплуататоров и мироедов» Сорокоумовских всё, включая запас готового товара, выделанных шкурок и кожи, а также сырья.

*

Николая Петровича с семьёй выселили из особняка в Леонтьевском переулке, предоставив взамен две комнаты в деревянном бараке в Измайлове.

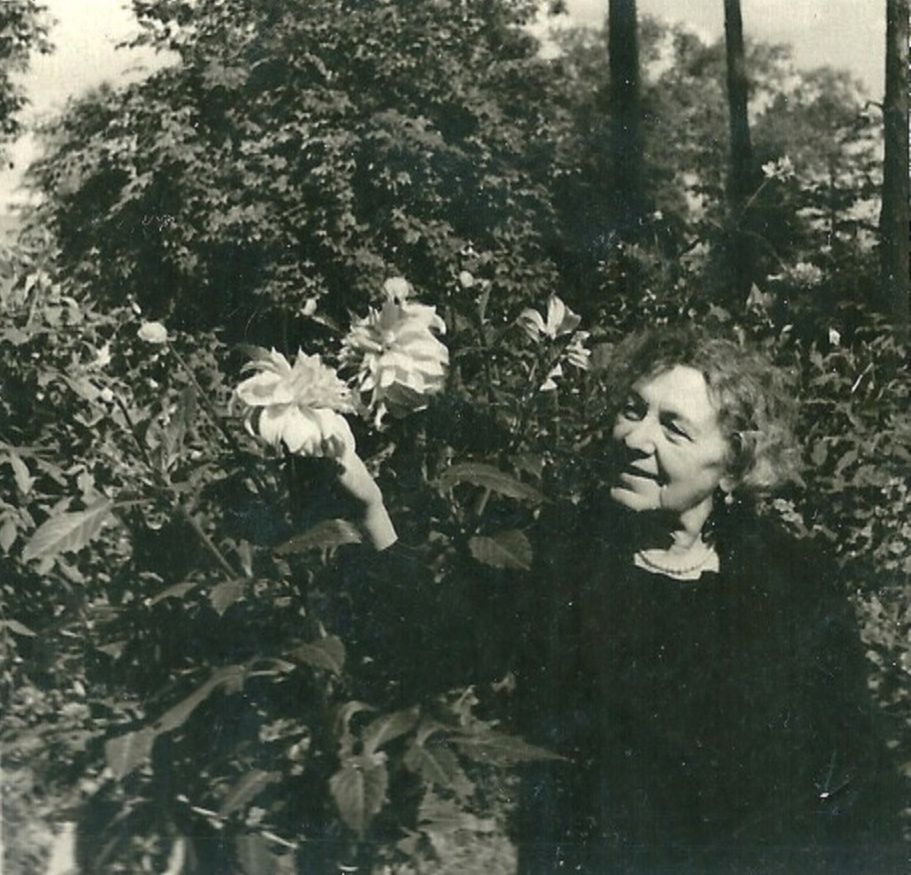

Мария Александровна стойко переносила все тяготы жизни, поддерживая мужа. Она содержала дом в чистоте и порядке, в огороде сажала картошку и георгины, а во времена НЭПа даже открыла чайную и сама пекла эклеры.

Николай Петрович Сорокоумовский был арестован в середине 30-х, осуждён как враг народа и расстрелян 11 декабря 1937 года на Бутовском полигоне. Его сын Александр, работавший художником на киностудии «Мосфильм», пережил несколько арестов и покончил с собой накануне очередного, не вынеся травли и понимая, что семья будет репрессирована вместе с ним, а значит обречена на смерть.

*

*

Он так и не увидел дочери – Маша Сорокоумовская, названная в честь бабушки, родилась через три месяца после гибели отца.

Заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии, арфистка Мария Александровна Сорокоумовская – последняя представительница купеческого рода Сорокоумовских по мужской линии.

Её талантом восхищался живописец Борис Шаляпин – сын знаменитого оперного баса Фёдора Шаляпина. Живя за границей, он много лет состоял с Марией Александровной в переписке, а приезжая в Россию, делал наброски для её парадного портрета, который не был завершён из-за болезни художника.

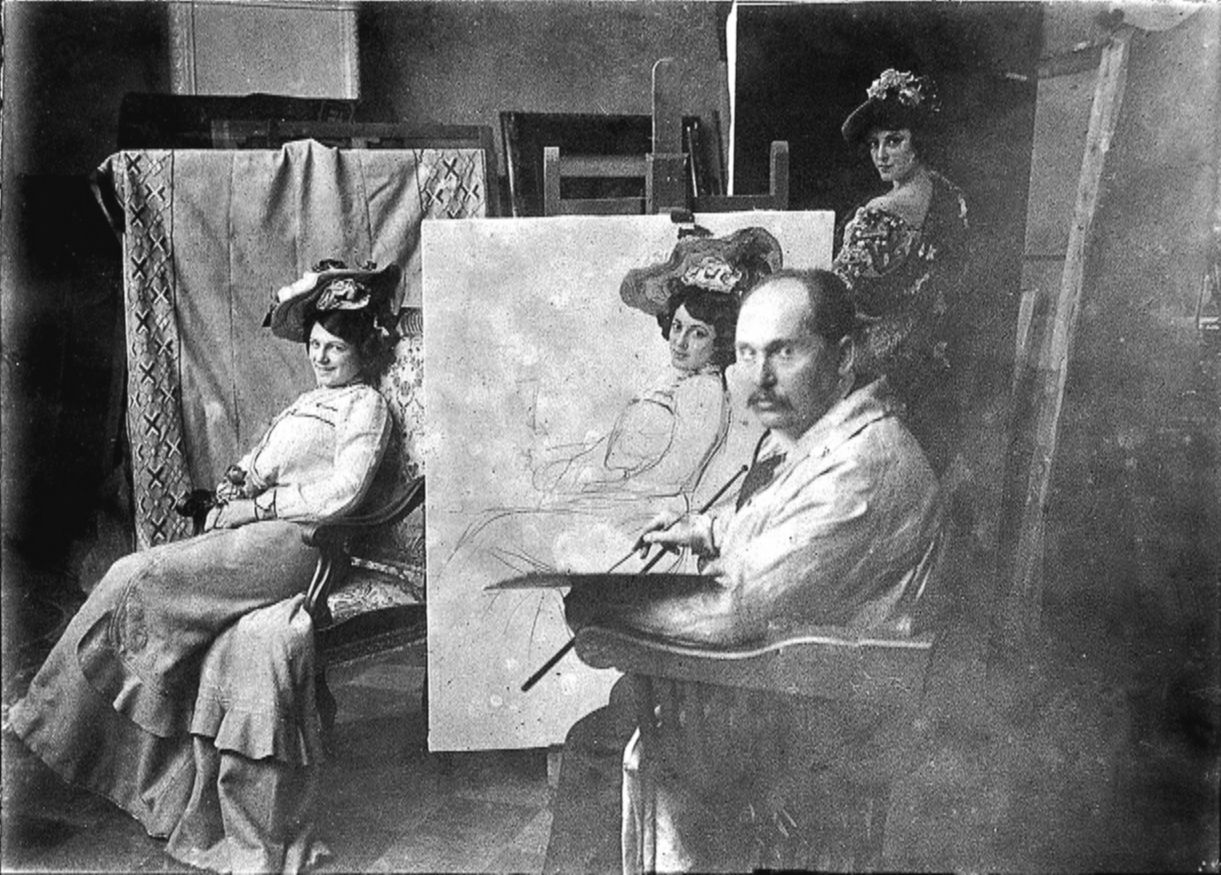

А с портрета кисти Николая Богданова-Бельского на нас мечтательно смотрит Мария-старшая. Она безмятежно улыбается, ещё не зная своей судьбы.

*

*

*

*

*

*

*

*