— Сделай тест ДНК или убирайся из моего дома, — заявил отец, прокашлявшись и окинув свою взрослую дочь презрительным взглядом с головы до ног.

Лариса поставила на стол тарелку с горячим супом и мягко коснулась плеча отца.

— Пап, ужин готов.

Александр Григорьевич медленно оторвал взгляд от телевизора, поправил очки. В свои девяносто три он всё ещё держался прямо, сам одевался и перемещался по квартире, хоть и не так быстро, как раньше.

Знакомые называли его «крепким орешком», и Лариса втайне гордилась, что в её семье такие гены.

— Опять эта телевизионная чушь, — проворчал отец, тяжело усаживаясь за стол. — Только и делают, что врут. Вот раньше…

Лариса привычно кивнула, не слушая, разливая по тарелкам куриный суп с вермишелью. Знакомый ритуал, повторявшийся изо дня в день: ужин, недовольство телевизором, разговоры о политике и здоровье, потом отец будет жаловаться на поясницу.

— Я тебе морковки побольше положила, ну, как ты любишь, — улыбнулась она, присаживаясь напротив.

Отец не ответил.

Он как-то странно смотрел на суп с выражением, которое Лариса не могла расшифровать, будто видел в тарелке что-то необычное. Его пальцы, покрытые старческими пятнами, сжали ложку с особой силой, как будто боялись, что не удержут.

— Пап, всё в порядке? — спросила Лариса, заметив, что он не притронулся к еде. — Не нравится, да? Могу сделать что-нибудь другое…

Александр Григорьевич медленно поднял глаза. Что-то холодное и чужое промелькнуло в их глубине, отчего по спине Ларисы прокатился неприятный холодок.

— Зачем ты это делаешь? — спросил он вдруг каким-то неожиданно жёстким голосом, совсем не старческим.

— Что делаю? — растерялась Лариса, положив ложку. — Ты про суп, что ли?

— Всё это… — он обвёл дрожащей морщинистой рукой стол, расплескав немного воды из стакана. — Зачем притворяешься?

Лариса растерянно моргнула. Опять началось? Врач предупреждал о возможных изменениях поведения, но такого ещё не было.

— Пап, о чём ты? Какое притворство? Давай просто поужинаем, а?

— Не называй меня так, — его голос стал тихим и злым, как у совсем чужого человека. — Тем более, ты мне не дочь.

Лариса застыла с открытым ртом. Сначала она решила, что ослышалась или это такая дурацкая шутка.

— Что за глупости ты говоришь? Чего-чего, а вот этого я от тебя не ожидала… Конечно же, я твоя дочь…

— Нет, — он смотрел на неё пронзительно, как будто пытался просверлить взглядом. — Ты. Не. Моя. Дочь. И никогда ею не была.

Ложка выскользнула из её руки. Суп расплескался, забрызгав скатерть с выцветшим узором.

— Пап, тебе нехорошо? Может, лекарства дать? Знаешь, они иногда дают такой эффект, врач предупреждал…

— Со мной всё, кхм, прекрасно, — отрезал он, прокашлявшись. — А вот с тобой… — он окинул её презрительным взглядом с головы до ног. — Сделай тест ДНК или убирайся из моего дома.

Лариса почувствовала, как у неё задрожали руки, а по щекам покатились горячие слёзы.

— Пожалуйста, пап, перестань… Ты ведь не всерьёз, да?

— Единственная ошибка — это то, что я так долго позволял тебе считать себя моей дочерью, — его голос дрожал, но не от волнения, а от какой-то внезапной ярости. — Твоя мать… она меня обманула. А я, как малахольный, ей поверил.

Лариса смотрела на знакомое лицо с седыми кустистыми бровями и глубокими морщинами.

— Я не понимаю… — прошептала она, судорожно комкая салфетку. — Почему ты так говоришь? Почему именно сейчас?

Он отодвинул от себя тарелку с недоеденным супом и встал, тяжело опираясь на стол так.

— Потому что я больше не могу делать вид, что не знаю правды. Хватит. Под старость лет я заслужил правду.

Этим утром, всего несколько часов назад, всё было таким привычным, почти рутинным. Лариса проснулась в шесть, как обычно, чтобы успеть заварить отцу его любимый чай — крепкий, с бергамотом, две ложки сахара и ломтик лимона.

Александр Григорьевич всегда был немногословен, скуп на похвалу, но последние годы их отношения стали как-то спокойнее, что ли, уважительнее. Раньше, когда мама была жива, она служила буфером между ними, смягчала его колкие замечания своим «Ну, Саша, что ты…» После её смерти они словно заключили негласное перемирие, научились жить вдвоём, не сталкиваясь лбами.

Лариса перебирала в памяти эти воспоминания, лёжа без сна в своей комнате. Отцовские слова болезненно отдавались в голове. Больше тридцати лет она ухаживала за родителями, постепенно превратившись из дочери в сиделку и опекуна. Сначала мама с её бесконечными болезнями, потом отец.

Ее муж ушёл, не выдержав постоянной конкуренции с её родительскими обязанностями.

«Я ведь тоже хочу быть на первом месте хоть иногда», — сказал он в тот последний вечер. Только дочь Наташа поддерживала её, хоть и качала головой с этим своим раздражающим выражением: «Мам, ты опять жертвуешь собой.»

Лариса привыкла быть нужной. Привыкла к благодарности в глазах мамы, к редким отцовским «спасибо»?

Утренний свет пробивался сквозь жалюзи, оставляя на стене полосатые тени. Скоро придётся вставать и снова встречаться с отцом. Лариса перевернулась на бок и внутри вся сжалась. Может, это просто возрастное помутнение? Врач предупреждал, что такое бывает у стариков, когда путается реальность и фантазии.

Но слова отца звучали слишком ясно, слишком продуманно, чтобы списать их на старческий маразм.

— Она что, до школы у тебя все волосы остригла? — Александр Григорьевич хмуро разглядывал старую фотографию, где маленькая Лариса с короткой стрижкой улыбалась в камеру, держа в руках плюшевого зайца с оторванным ухом. — Мне тогда в командировку уехать пришлось, вернулся — а ты уже как мальчишка стриженая ходишь.

Лариса не понимала, почему отец вдруг начал перебирать старые альбомы. Может, хочет найти доказательства своим бредовым идеям? Или просто цепляется за воспоминания, как утопающий за соломинку?

— Пап, я сама захотела. Помнишь, как я плакала, когда ты сказал, что без косичек я на мальчика похожа? И мама тогда на тебя так разозлилась… — она попыталась улыбнуться, но губы дрожали, как желе.

— Не помню такого, — отрезал он, захлопнув альбом с глухим стуком. — И вообще, прекрати называть меня папой. Это… ну, неправильно это.— Твоя мать меня обманула, — продолжил он, глядя куда-то мимо неё в угол комнаты. — Я ведь всегда сомневался… Ты никогда не была на меня похожа. Вообще.

— Я похожа на маму, ты сам так всегда говорил, — Лариса старалась, чтобы голос звучал спокойно, хотя внутри всё сжималось от обиды.

— Удобная отговорка, да? — он вдруг вскинул голову, и его взгляд обжёг еёю— Я должен был догадаться раньше! Столько лет прошло…

В его голосе звучала настоящая горечь, и это пугало больше всего. Он действительно верил в то, что говорил. Не разыгрывал, не выдумывал — верил.

— Мама никогда бы не изменила тебе, — твёрдо сказала Лариса, чувствуя, как дрожит голос. — Вы всегда были образцовой парой. Все соседи вам завидовали, помнишь, тётя Валя всё говорила «Вот бы мне такого мужа…»

— Ха! — он презрительно фыркнул. — Образцовая пара… Что ты знаешь о нашем браке? Нина… — он замолчал, словно боялся произнести что-то, что нельзя будет вернуть обратно.

Лариса подошла к нему, осторожно положила руку на плечо:

— Пап, давай я запишу тебя к врачу. Иногда у пожилых людей бывает… ну, знаешь, спутанность мыслей. Это можно пытаться лечить.

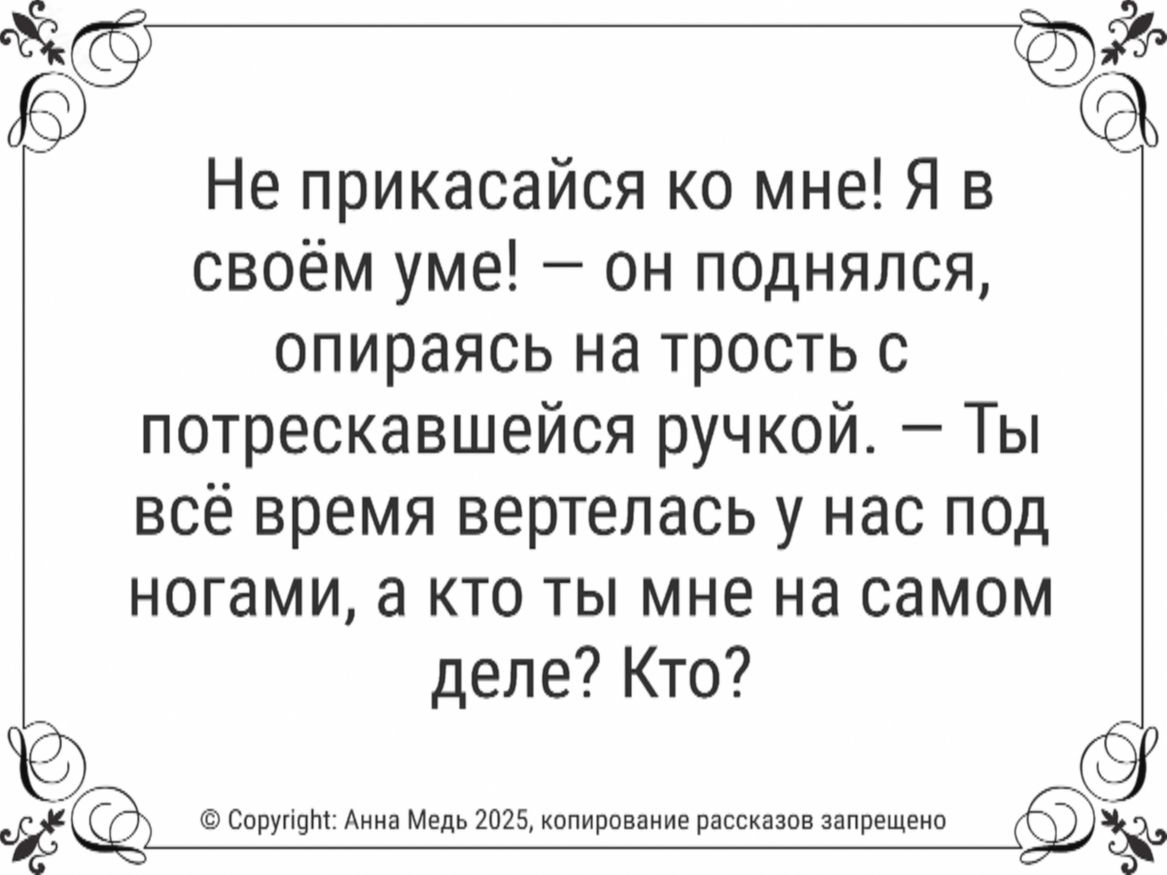

Он резко стряхнул её руку, словно это было что-то мерзкое:

В его голосе было столько злобы и ненависти, что Лариса непроизвольно отступила назад. В душе стало гаденько и противно..

— Я твоя дочь, — прошептала она, чувствуя, как горячие слезы катятся по щекам. — Твоя родная дочь.

— Да ты посмотри на себя! — он ткнул в неё трясущимся пальцем. — Ничего общего! Ни внешности, ни характера! Разве я когда-нибудь был таким… таким мягкотелым?

— Это неправда, — Лариса сдерживала рыдания, кусая губы до боли. — Наташа всегда говорит, что я унаследовала твоё упрямство, твою принципиальность… Она вся в нас…

— Оставь мою внучку в покое! — его голос сорвался на пронзительный крик, потом он закашлялся. — Хотя… кто знает, может, и она не моя, а? Кто знает, с кем ты там…

Этого Лариса вынести не могла. Внутри что-то надломилось.

— Ты просто жестокий старик, — тихо произнесла она, сжимая кулаки. — Мама всю жизнь терпела твой характер, и я терпела. А теперь ты оскорбляешь и её память, и меня, и даже Наташку… Как тебе не стыдно?

— Убирайся, — он отвернулся, показывая костлявую спину. — Собирай вещи и убирайся из моего дома. Сейчас же.

— Это и мой дом тоже, — впервые в жизни Лариса почувствовала, как внутри закипает настоящая ярость. — Половина этой квартиры принадлежит мне по наследству от мамы, если ты забыл. Так что никуда я не уйду.

— Я всё равно узнаю правду, — пробормотал он, тяжело опускаясь в кресло и глядя на неё глазами, полными странной решимости. — И тогда…

Лариса не выдержала и вышла прочь из дома, едва сдерживая слезы.

Тут позвонила дочь Наташа.

— Мам, ты как? Я завтра смогу к вам приехать, у меня дела отменились.

Лариса глубоко вздохнула, стараясь говорить спокойно:

— Нормально. Только дед… ну, он…

— Что он опять? — в голосе дочери звучало привычное раздражение. — Опять давление скачет?

— Он меня выгоняет из дома. Говорит, что я не его дочь, — Лариса не удержалась, и голос предательски дрогнул.

— Что за бред? — возмутилась Наташа. — Он совсем с ума сошёл? Господи, это же надо такое придумать!

— Я не знаю, что делать, — призналась Лариса, швыряя стаканчик в урну. — Он ведёт себя… как чужой человек. Как будто его подменили. Про тест ДНК заговорил, представляешь?

Возвращаясь домой, Лариса вдруг поймала себя на мысли, что ей не только больно морально от этих слов, но еще она злится. Сильно злится на отца.

Она потратила свою жизнь на заботу о родителях. Отказывалась от командировок, от повышения, а потом и вовсе ушла с работы, чтобы ухаживать за ними. Потеряла мужа, который устал быть на втором месте и ушёл к молоденькой лаборантке. И ради чего? Чтобы услышать: «Ты не моя дочь»?

Отец спал в своей комнате, слегка похрапывая. На столе лежал раскрытый альбом — тот самый, который он сегодня рассматривал. Лариса взяла его и начала медленно перелистывать потрепанные страницы.

Вот она, маленькая, сидит у отца на плечах, а он улыбается, щурясь от солнца. Вот её первое сентября, и отец держит её за руку, сам застёгивает портфель. Выпускной вечер. Папа с гордостью фотографируется с ней. Свадьба, где он трогательно поправляет ей фату.

На всех фотографиях они рядом, но теперь Лариса видела то, чего не замечала раньше: какую-то натянутость его улыбки, чуть отстранённый взгляд. Как будто он всегда был рядом просто потому что так надо.

Память услужливо подкинула ещё воспоминания: как он критиковал её фигуру в подростковом возрасте («Тебе бы похудеть немного, а то кто замуж возьмёт?»), как высмеивал её мечты о литературном институте («Ерунда всё это, писатели копейки получают»), как холодно отнёсся к её беременности — без радости, только с беспокойством о деньгах и квартире.

Вскоре приехала Наташа.

— Здравствуй, дед, — Наташа скинула куртку прямо на пол и, не дожидаясь приглашения, плюхнулась на стул напротив.

— Наташенька, — голос старика слегка смягчился. — Какими судьбами? Я думал, ты в своей… это… как её…

— Хватит притворяться, давай сразу по делу,— отрезала Наташа,— Ты зачем обижаешь мою маму? Почему говоришь, что она не твоя дочь?

Александр Григорьевич нахмурился, на лбу прорезалась глубокая складка:

— Она не…

— Не желаю даже слышать!— внезапно перебила его Наташа, и Лариса удивлённо застыла в дверях. Никогда раньше дочь не разговаривала с дедом таким тоном. — Ты сказал маме ужасную вещь. Ты, понимаешь, что ты вообще делаешь? Ты, человек, который должен любить её больше всех на свете, и быть ей благодарным!

— Ты не понимаешь…

— Нет, это ты не понимаешь, дед,— Наташа подалась вперёд, сверкая глазами. — У тебя ум за разум зашел? Ты оскорбил маму, которая за тобой ухаживает, как за маленьким дитем. Ты сам себя в могилу загоняешь своими заскоками.

Лариса хотела вмешаться, но что-то её удержало. Может, странное выражение, промелькнувшее на лице отца. Кажется, это была растерянность, смешанная с чем-то ещё… Возможно с чувством вины.

— Знаешь, сколько раз я говорила ей: «Мам, живи своей жизнью, ты ещё не старая»? А она всегда отвечала: «Как я могу его бросить отца? Он же беспомощный.» Она отказалась от поездки в Италию с подругами, потому что боялась оставить тебя одного. Отказалась от повышения, потому что тогда бы чаще задерживалась на работе. Она вообще от всего отказалась! Если бы не она, ты сейчас сидел бы где-нибудь в доме для стариков.

Александр Григорьевич молчал, опустив голову так низко, что его подбородок почти касался груди.

— И это абсолютно, ну, как бы, нелепо, — Наташа понизила голос, — утверждать, что она не твоя дочь. Вы с бабушкой были вместе всю жизнь. Она тебя просто боготворила. А ты сейчас оскорбляешь не только маму, но и её память.

— Наташа, достаточно, — наконец вмешалась Лариса, в горле стоял ком. — Дедушка болен…

— Нет, мам, — отрезала дочь. — Дедушка должен понять, что натворил.

Она снова повернулась к старику:

— Посмотри на меня, дед. Все говорят, что я точная копия мамы в молодости. А мама — копия бабушки. Но у меня твой характер, дед. Упрямый, принципиальный, что аж зубы сводит. Твои руки, — она подняла свои руки с длинными пальцами, — и твои глаза. Скажешь, это всё совпадение?

Старик поднял голову, и Лариса увидела, что его глаза блестят от слёз, а губы дрожат, как осиновый листок.

— Я могла бы нам всем сделать этот… как его… генетический тест, — голос Наташи смягчился. — Но зачем?

В комнате повисла тишина, старик тяжело дышал. Александр Григорьевич медленно протянул руку и накрыл ладонь внучки своей — сморщенной, в пигментных пятнах.

— Знаешь, я запутался, — произнёс он наконец хриплым голосом. — Мне всё время кажется, что люди хотят меня обмануть… А я вот так сижу и не понимаю…

— Никто тебя не обманывает, дед, — мягко ответила Наташа. — Это просто возраст. Бывает такое. Но ты сильно обидел маму. Понимаешь?

Старик кивнул, не поднимая глаз:

— Понимаю.

Лариса стояла в дверях, не зная, что сказать. Наташа поднялась и обняла её — крепко-крепко, как в детстве.

Лариса кивнула и вышла из комнаты, чувствуя странное облегчение. Впервые в жизни кто-то защитил её перед отцом. Впервые она не была одна. Глаза были на мокром месте.

Следующее утро выдалось неожиданно солнечным. Стараясь не разбудить дочь, Лариса тихо вышла на кухню. Поставила чайник, сунула хлеб в тостер. Привычные движения, автоматические — как весь её быт последних лет. Собрать таблетки. Намазать хлеб маслом. Проверить, не запылился ли телевизор.

— Доброе утро.

Она вздрогнула, чуть не выронив нож. В дверях кухни стоял отец, одетый в свой старый домашний халат с застиранным воротником, аккуратно причёсанный. Он выглядел странно торжественным, даже каким-то официальным.

— Доброе, — отозвалась Лариса осторожно.

— Я могу с тобой поговорить? — его голос звучал непривычно мягко, почти просительно.

— Конечно, — она кивнула на стул с облезшей спинкой. — Чай будешь?

— Буду, — он медленно опустился на стул, поморщившись от боли в суставах. — Крепкий, с бергамотом, как всегда.

Лариса молча поставила перед ним чашку, приготовив чай так, как он любил.

— Лара… — начал он, разглядывая свои руки с набухшими венами. — Я хочу попросить у тебя прощения. Ну, то есть… извиниться.

Она замерла у плиты, боясь пошевелиться. Этих слов она не слышала от него никогда. «Спасибо» — да, изредка. «Молодец» — пару раз в жизни. Но «прости» — ни разу.

— Я… запутался, — продолжил он, подбирая слова, как будто перекатывая их на языке. — Иногда мне кажется, что я теряю рассудок. Вижу вещи, которых нет. Слышу голоса… Ну, знаешь, нашёптывают всякое…

— Почему ты мне раньше не говорил? — тихо спросила она, садясь напротив.

— Я боялся, — он поднял на неё глаза, полные боли. — Боялся, что меня отправят в дом престарелых или, не дай бог, в психушку. Что я перестану быть… ну… самим собой.

Лариса подалась вперёд:

— Так вот почему эти странные обвинения…

— Нет-нет, — он нервно потёр висок, где пульсировала жилка. — То есть да… частично. Я начал сомневаться… во всём. Всё перепуталось. Но то, что я сказал тебе… — его голос задрожал, — это непростительно. Я знаю, что ты моя дочь. Всегда знал.

В его голосе звучало такое раскаяние, что у Ларисы комок подкатил к горлу.

— Знаешь, что я недостоин твоей заботы, я никогда не был хорошим отцом. Всегда держался отстранённо, был слишком строг… А теперь я стал обузой, тяжким грузом на твоей шее.

— Ты не обуза, пап,— автоматически возразила Лариса.

— Нет, обуза, — он горько усмехнулся. — Хватит. Я вижу, как ты устаёшь. Как выжимаешь из себя последние силы. И всё из-за меня. Мне показалось… если я заставлю тебя уйти, ты наконец начнёшь жить своей жизнью.

Лариса потрясённо смотрела на него:

— И ты решил сделать это, оскорбив маму изменой? Это… это просто жестоко.

— Я сказал первое, что пришло в голову, — он опустил глаза. — И потом уже не мог остановиться. Мне казалось, я делаю правильную вещь, освобождаю тебя от обузы… — он покачал головой, как болванчик. Прости меня, пожалуйста. Если сможешь.

Наступила тишина.

Лариса смотрела на своего отца, на его поредевшие седые волосы с желтизной, на пигментные пятна на руках, на глубокие морщины вокруг рта, словно прорезанные ножом — и понимала: она простит его. Уже простила, чёрт возьми.

— Я запишу тебя к врачу, — сказала она твёрдо. — Если ты слышишь голоса, это нужно лечить. И никаких возражений, понял?

— Хорошо, — он кивнул, неожиданно покорно.

В дверях появилась заспанная Наташа в старой футболке и с взъерошенными волосами:

— У вас тут какое-то примирение или мне показалось? — она с подозрением переводила взгляд с матери на деда.

— Твой дед извинился, — Лариса поднялась, чтобы налить дочери чаю.

После случая с отцом одна непривычная мысль закралась в её сознание: она имеет право на свою жизнь. Можно любить отца и при этом не растворяться в нём полностью, не превращать уход за ним в единственный смысл существования, в какое-то жертвоприношение.

С этой мыслью пришло странное облегчение. Она села чуть прямее, словно сбросив невидимый груз со своих плеч.

— Знаешь, — сказала она, глядя на отца, — я, пожалуй, позвоню Вере сегодня. Спрошу, актуально ли ещё её приглашение. И может, всё-таки поеду на недельку. Давно моря не видела.

Он согласно кивнул:

— Все правильно, дочка.