Второй сын императора Николая I великий князь Константин Николаевич (1827–1892 гг.) прожил бурную личную жизнь. Он был женат на своей троюродной сестре Александре Саксен-Альтенбургской (в православии – Александре Иосифовне), которая родила ему 6 детей: 4 сыновей и 2 дочек.

Но их любовь со временем угасла, и великий князь завел любовницу – балерину Анну Кузнецову, которая стала его гражданской женой и родила ему 5 детей: 3 мальчиков и 2 девочек. Как же сложились их судьбы?

Николай – ловелас и «беспокойное лицо»

Первенец Николай Константинович (1850–1918 гг.) был любимцем семьи и подавал большие надежды. Он прекрасно учился, первый из царской семьи закончил Николаевскую академию Генерального штаба, служил в Конном полку.

Он был весьма способным, но своенравным молодым человеком. Так, он в открытую критиковал Александра II и за свои дерзкие высказывания в адрес царя прослыл «беспокойным лицом».

Строптивый нрав испортил жизнь Николаю. Великий князь оказался отчаянным, безудержным ловеласом. Он менял любовниц, как перчатки, и никакие увещевания родителей не могли его остановить.

Его роман с американской танцовщицей Фанни Лир испортил много крови родным. Ради любовницы князь украл драгоценные камни с иконы, которой Николай I благословил его родителей на брак. Так как великий князь не раскаялся, то его официально объявили душевнобольным и отправили в ссылку.

Но и в изгнании Николай Константинович не успокоился. Он сменил нескольких жен (его супругами были Надежда фон Дрейер, дочь оренбургского полицмейстера, которая родила ему 2 детей; казачка Дарья Часовитина, которая родила от него 3 детей; Валерия Хмельницкая, девушка из шляхетского рода) и заводил новых любовниц (одна из них, Александра Демидова родила 2 детей).

Бурная амурная жизнь не помешала князю успешно заниматься научной и предпринимательской деятельностью. Он завел несколько предприятий (мыловаренный завод и мануфактуру, кинотеатры, бильярдные), которые процветали, принося ежегодный доход в полтора миллиона рублей; исследовал вопрос орошения земель Средней Азии, занимался благотворительностью в Ташкенте (учредил стипендии для выходцев из Туркестана, построил в городе театр).

Остается удивляться, почему этот одаренный человек не сумел справиться со своими страстями и упорядочить личную жизнь?

Ольга – королева эллинов и матушка флота

Ольга Константиновна (1851–1926 гг.) была простой, скромной, застенчивой девушкой. С юности она увлекалась литературой, в особенности, – творчеством Михаила Лермонтова (она даже составила домашнее издание цитат из его сочинений на каждый день года).

В 1867 году Ольга Константиновна вышла замуж за греческого короля Георга I – брата Марии Дагмар, супруги цесаревича Александра, будущего императора. Супруги уехали в Грецию, где у них родилось 8 детей. Был ли счастливым их брак? Да, супруги жили дружно и спокойно, несмотря на то, что Ольга страшно тосковала по России.

Тем не менее, она прилагала максимум усилий, чтобы прижиться в новой стране, и ей это удалось. Греки называли ее «королевой всех эллинов». Она занималась благотворительностью: основывала школы, приюты, больницы, санатории.

Ольга любила море и флот; она часто навещала русские корабли, пребывавшие в греческие порты, за что ее прозвали «матушкой русской флота». Стараниями королевы был основан военно-морской госпиталь, а также построено кладбище для русских.

«Ее лучшие друзья были моряки, а к матросам она относилась как мать и всю жизнь заботилась о них, горячо принимая к сердцу их радости и горести», – вспоминал офицер Михаил Гаршин.

Поначалу греческое население благодушно относилось к Ольге и ее семье. Она располагала к себе добротой, общительностью и открытостью. Но после поражения страны в войне с Турцией, Георг с дочерью в 1898 году пережили покушение. А в 1913 году король был убит. Ольга Константиновна мужественно перенесла этот страшный удар. Несмотря на угрозу очередного покушения, она с честью похоронила мужа и вернулась в Россию.

В годы Первой мировой войны она создала клинику и сама ухаживала за ранеными солдатами. По воспоминаниям современников, Ольга Константиновна была добрейшей женщиной.

«Тетя Ольга походила на святую, и ее безмятежность и спокойствие благотворно действовали на нас», – утверждала дочь Александра III Ольга.

«Благородство ума и сердечная доброта сочетались в ней с великой скромностью… Она излучала любовь», – говорил художник Филипп де Ласло, который написал ее портрет.

Ольга пережила революцию, но несмотря на угрозу жестокой расправы не хотела покидать Россию.

«Вероятно, мы будем скоро изгнанниками. Да будет воля Господня. Мы оказались окутаны туманом, ночной, египетской тьмой», – писала она подруге Софии Угрюмовой.

И только получив известие о болезни сына Константина, она все-таки уехала из бывшей империи. Сначала она жила в Швейцарии в крайне стесненных условиях, потом ненадолго вернулась в Грецию, где около месяца была регентом во время кризиса власти. Последние годы жизни великая княгиня тяжело болела: она была прикована к инвалидному креслу, мучалась от глазной болезни.

Но больше всего она страдала не от физических недугов, а от глубокой душевной раны. Революционные события в России, убийство царской семьи и членов дома Романовых так шокировали ее, что она решила порвать с Россией и даже обязала своего внука короля Георга II увезти прах ее дочери Александры из Петропавловского собора (что он исполнил в 1940 году).

Вера – трудная княжна

Вера Константиновна (1854–1912 гг.) росла нездоровым ребенком. Она с детства страдала нервными приступами, которые сопровождались вспышками гнева. К счастью, со временем великая княжна отчасти справилась с этим недугом. В этом ей помогла нежная забота сестры великого князя Константина – Ольги Николаевны, королевы Вюртемберга, которая, будучи бездетной, охотно взяла племянницу к себе на воспитание.

Ее муж Карл принял девочку, как родную. Детство Веры прошло в Штутгарте. Окруженная лаской и вниманием, она понемногу поправилась. Вера выросла несимпатичной девушкой. Александр II, прибывший на ее свадьбу с герцогом Евгением Вюртембергским в 1874 году, неосторожно заметил:

«Я признаю, что не завидую молодому мужу».

Зато великая княжна была умна, сообразительна и остроумна, хотя из-за стеснительного характера с трудом шла на контакт. Была ли она счастлива в браке? Ольга Николаевна отвечала на этот вопрос утвердительно:

«Мой трудный ребенок теперь счастливая невеста, любящая и любимая. Я никогда не думала, что такое счастье может существовать».

Но если это счастье и было, то оно продолжалось совсем недолго: в 1877 году Евгений Вюртембергский неожиданно умер. Официальная версия смерти – травма, но на самом деле герцог погиб на дуэли. Вера Константиновна не убивалась из-за преждевременной кончины супруга, однако замуж больше не выходила.

За 3 года брака у них родилось 3 детей. После смерти Ольги Николаевны и ее супруга Вера окончательно обосновалась в Штутгарте, так как уже привыкла к жизни в Германии. Здесь она активно занималась благотворительностью: основала приюты, институт, клинику, дом для слепых, а также помогла строительству православной церкви в честь святителя Николая. Она была культурной, образованной женщиной; писала стихи.

На старости великая княгиня много болела, у нее развилась хорея, сопровождающаяся непроизвольными, конвульсивными движениями. Вера Константиновна была верующей женщиной, а ее решение перейти из православия в лютеранство шокировало императорский дом. Более того, она, долгое время живя в Штутгарте, не разделяла антигерманские взгляды своих царственных родственников.

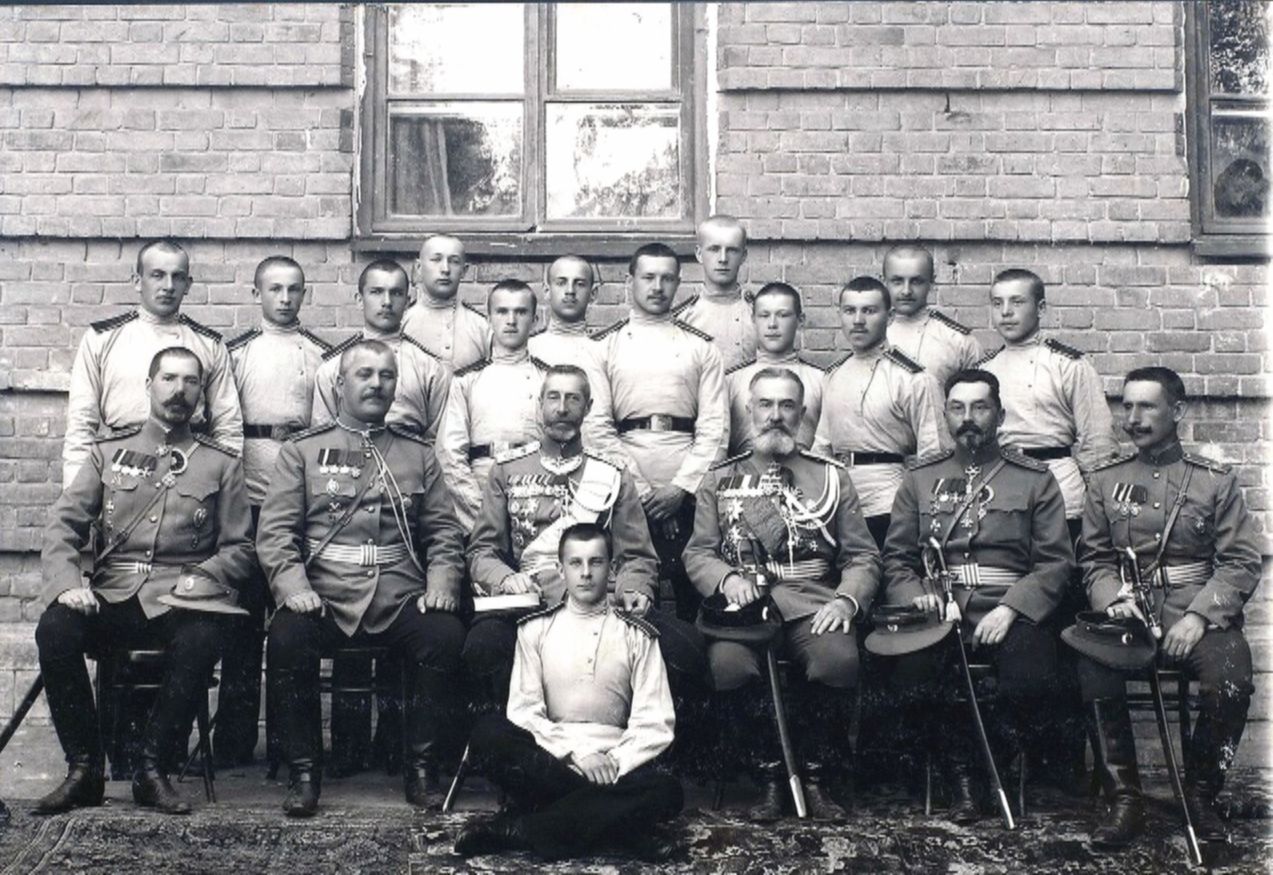

Константин – поэт «К. Р.»

Как его старший брат, Константин Константинович (1858–1915 гг.) служил в военном полку – Измайловском, хотя был человек нежный, романтичный, «весьма красивый, высокого роста, элегантный», – так писал о нем военачальник и дипломат Александр Мосолов.

Князь живо увлекался литературой, музыкой, театром. Под псевдонимом «К. Р.» он попробовал свои силы в поэзии: в 1886 году опубликовал первый сборник стихов, который получил признание читающей публики. Он дружил с известными поэтами своего времени – Афанасием Фетом, Яковом Полонским, Аполлоном Майковым. Великий князь обожал музыку и написал 3 чудесных романса; много сил отдал деятельности Русского музыкального общества.

Эти занятия не помешали Константину Константиновичу заниматься общественной деятельностью. На посту инспектора военно-учебных заведений он заслужил искреннее расположение кадетов.

«…Он много сделал для молодого поколения наших офицеров и был ими очень любим», – вспоминал Мосолов.

25 лет князь возглавлял Академию Наук, где по его инициативе было создано отделение изящной словесности, куда вошли Антон Чехов, Лев Толстой, Владимир Короленко.

Казалось, такой добрый, талантливый человек должен был быть счастлив в личной жизни. Но к сожалению, великий князь не нашел общего языка с женой, принцессой Елизаветой Маврикиевной (урожденной Елизаветой Августой Марией Агнесой Саксен-Альтенбургской). Хотя у них родилось 9 детей, все же супруги были далеки друг от друга.

«Со мной у нее редко бывают настоящие разговоры… Надо много терпения… Переделаю ли я ее на свой лад когда-нибудь? Часто мною овладевает тоска», – жаловался великий князь.

Но не слишком ли он был строг к своей жене, которая при всей своей ограниченности любила его нежно и беззаветно?

Дмитрий – жертва революции

Великий князь Дмитрий Константинович (1860–1919 гг.) получил прекрасное образование и служил в кавалерии. Он очень любил лошадей и завел собственный Конный завод, где выращивали отменных рысаков, которые неизменно пользовались спросом среди офицеров.

Как его старший брат Константин, Дмитрий также увлекался искусством; особенно, – классической литературой и театром. Великий князь был человеком простым и непритязательным и, как утверждает Мосолов, «по своей скромности старался по возможности избегать всяких встреч и приветствий». Дмитрий Константинович не женился и не завел своей семьи; зато охотно занимался воспитанием детей Константина.

Дмитрий Константинович стал жертвой маховика истории. В 1918 году он был арестован большевиками и сослан в Вятку. А на следующий год был расстрелян по приговору ВЧК. Так как великий князь был человеком глубоко верующим (по словам Мосолова, он регулярно посещал богослужения), то Русская православная церковь за границей причислила его к лику святых.

Великий князь Вячеслав и внебрачные сыновья

Младший сын Константина Николаевича Вячеслав (1862–1879 гг.) умер в 16 лет от менингита. Его преждевременная смерть подкосила родителей: Вячеслав рос способным, общительным, добрым юношей и подавал большие надежды.

Что же до детей его фавориток, то Анна Кузнецова родила Константину Николаевичу 3 внебрачных сыновей – Сергея, Измаила и Льва, которые умерли в детском возрасте. А также двух дочерей – Марина (1875–1941 гг.) и Анна (1878–1920 гг.). Об их судьбе мало известно. Сохранились сведения, что великий князь их обожал. Так, он лично учил их грамоте.

«Сердечное искреннее спасибо вам, дорогие мои голубушки, дочурки мои милые Мариночка и Анюта, за ваши милые цидулки (записки)… Вы себе и вообразить не можете, какое Вы мне этим доставили удовольствие», – писал он им.

Хотя Александр III гневался на дядю за его неверность законной жене, все же в 1883 году пожаловал его внебрачным детям отчество «Константиновичи», фамилию «Князевы» и дворянство. Обе дочки вышли замуж: Мария – за генерала Александра Ершова, Анна – за полковника Николая Лялина.

Можно ли обвинять великого князя Константина за то, что он завел вторую семью, если он был так счастлив с любовницей и внебрачными детьми?