Платье болталось на худенькой новобрачной, и туфли казались слишком большими. А сразу после росписи она упала в голодный обморок. Девушку отпоили сладким кипятком – ничего другого просто не было. Ни колец, ни фаты…

Только накинутая на плечи кружевная мамина шаль из былых времен. Но зато Наташа смотрела на Сергея влюбленными глазами, и он отвечал ей тем же. В апреле 1942 года прозвучало негромкое блокадное: «Горько!».

Отделы ЗАГС в Ленинграде не закрывались на протяжении всей блокады. Но чаще всего люди приходили туда не расписываться, а регистрировать кончину близких. Тем не менее, жизнь продолжалась. Мужчины и женщины встречались и влюблялись. Они понятия не имели, сколько еще все это продлится… А потому спешили жить! Кто знает, что будет завтра? И наступит ли оно?

Во все времена с наступлением войн свадьбы играли намного чаще, чем в мирную пору. С началом Первой мировой Европа пережила настоящий бум свадеб. Во Франции даже официально узаконили браки с погибшими.

Тогда не беременных женщин, не имевших мужа, смотрели косо. Могли не поздороваться, не позвать в гости. Отвернуться навсегда! А что делать, если любимый ушел воевать, а его невеста «в положении»? вот тогда и придумали эту уловку: брак «после смерти».

В годы Великой Отечественной браки в СССР тоже заключали очень часто и быстро. Перед уходом на фронт влюбленные старались оформить отношения со своими подругами. Играли свадьбы и уже на самой войне… Вот и в блокадном городе, окруженном со всех сторон, царило не только отчаяние. Там жила и робко расцветала надежда. И любви там тоже было место!

Наталья и Сергей знали друг друга со школьной скамьи, хотя учились в разных классах. Да и жили рядом, на Петроградской стороне. Сергея не призвали из-за очень плохого зрения… Еще до июня 1941-го он и Наташа говорили о свадьбе, а когда началась блокада, стало как-то не до торжеств. Та самая лютая зима 1941-1942 года поменяла в их жизни все. Наташа осталась круглой сиротой, у Сергея погибли мама и две младшие сестры. Вот тогда и возник вопрос заново: может быть, пора? Зачем тянуть?

Они поженились в апреле 1942 года. Приглашенных было немного – кое-кто из соседей, две одноклассницы, одна коллега Наташи по больнице. После росписи девушка упала в обморок, но, по счастью, одна из одноклассниц захватила с собой подслащенный кипяток. Это и был главный напиток на свадьбе. Часом позже в стенах Наташиной квартиры негромко прозвучало: «Горько!». Так праздновали рождение новой семьи Тепловых.

В городе в тот день поженились не только они.

Сохранились данные архивов, что с начала осени по конец декабря 1941 года в брак вступили 2223 пары.

В следующем, 1942-м году – уже 3395.

В 1943-м – вообще восемь тысяч двести одна!

Еще больше тысячи браков успели заключить до 27 января 1944-го…

Наташа – увы! — до конца блокады не дожила. Она захворала вскоре после свадьбы, и уже не поправилась. Сергей Теплов остался вдовцом в 1943-м. Он женился во второй раз уже после войны, в середине 1950-х. Уехал из Ленинграда преподавать в Вятку, к родным. Говорил, что не может спокойно находиться в тех местах, где пережил столько горя.

…А Сергей Гаврилов служил на крейсере «Максим Горький», который стоял возле завода «Судомех». В конструкторском бюро завода, на новогоднем танцевальном вечере (атрибуты мирной жизни были особенно ценны в такое время) он и встретил девушку Веру. Ее пригласила на вечер подруга и они обе страшно робели. Все незнакомые. А они так плохо выглядят! Лица – серые, глаза запавшие… Бедность, голод.

И все же Веру из остальных девушек Сергей выделил сразу. Они танцевали в тот вечер, после начали встречаться, а очень скоро прозвучало предложение руки и сердца.

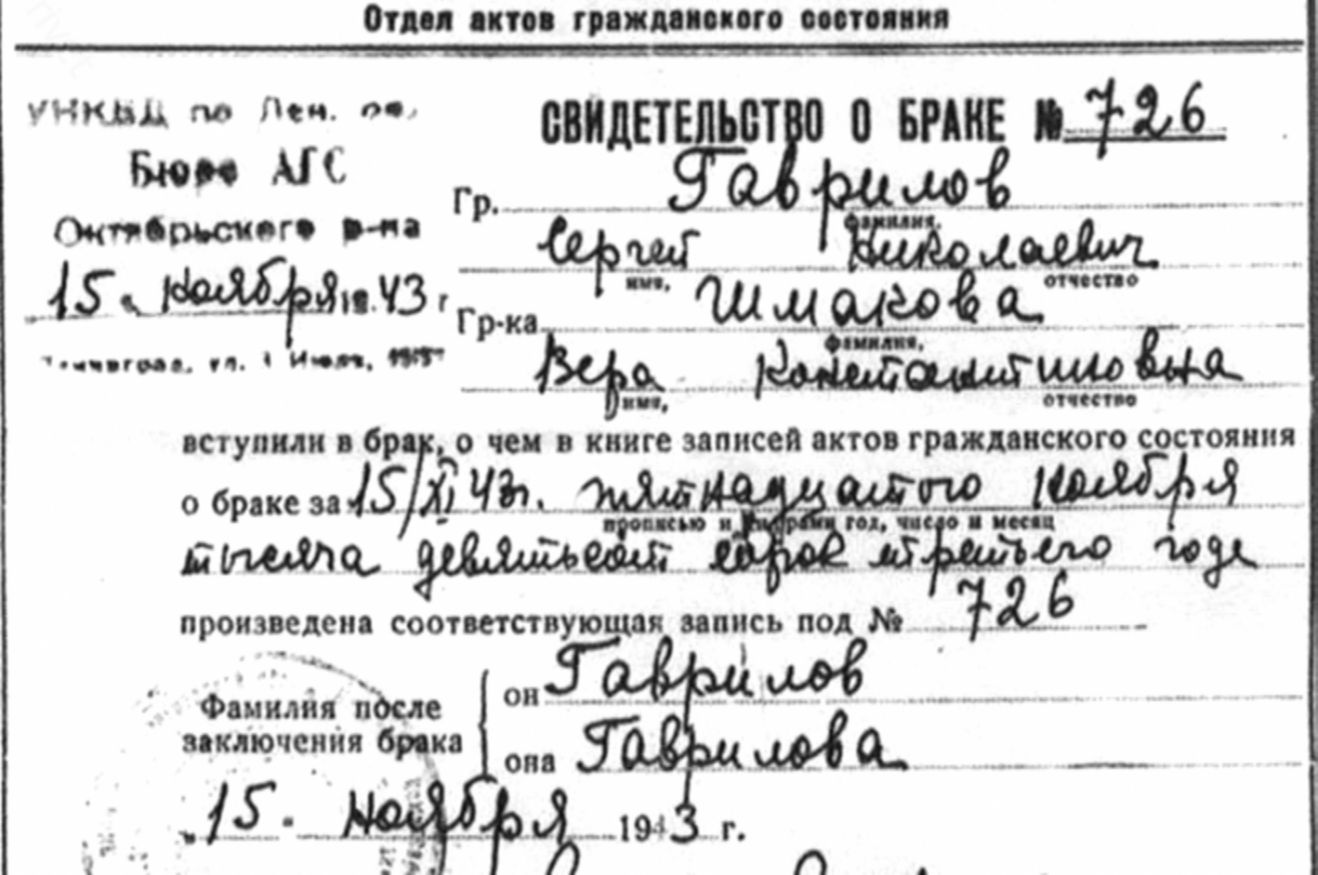

У них тоже не было ничего. Ни нарядов, ни обручальных колец. Чудом удалось раздобыть небольшой кусочек белого кружева – им Вера покрыла голову. В ЗАГСе на улице Садовой расписывались в ноябре 1943-го. Не было никаких громких торжественных слов, все очень просто, очень быстро. А потом «Горько!» уже в квартире Веры.

В тот день удалось раздобыть настоящие деликатесы – консервы с черным хлебом, винегрет. Один из сослуживцев Сергея принес для Веры цветы… Танцевали потом под патефон, и радовались, несмотря ни на что…

Такие союзы называли в то время «блокадными браками». Никто не считал, что это неуместно – устраивать праздник среди большого горя. Наоборот. Узнавая о грядущем торжестве, радовались даже посторонние люди. Если кто-то думает о любви и семье, значит, есть шанс, что все изменится к лучшему.

«В нашем доме, на третьем этаже, выходила замуж пианистка Люся, — писала пережившая блокаду Наталья Бессарабская, — которая не успела эвакуироваться вместе с театром. У нее болела старенькая мама, и она осталась с ней. Мамы не стало в первую зиму, и Люся очень горевала…

А потом мы увидели, что ее лицо снова просветлело: она встретила человека, за которого собралась замуж. К свадьбе Люсю собирали всем подъездом: моя мама дала ей красивую брошь, тетя Нина с первого этажа – туфельки. А Люся нас всех угостила тоненьким пирогом – бог весть, где она нашла муку и начинку».

Букеты доставали всеми правдами и неправдами в Ботаническом саду. Свадебные платья шили из рубашек и комбинаций. А иногда на них пускали тюль, шторы, все, что имелось в доме.

Свой блокадный союз в 1942 году заключила и писатель Вера Казимировна Кетлинская. Вместе с новоиспечённым мужем, Александром Зониным, собирали на стол, что придется. Договорились с гостями: пусть каждый захватит хоть кусочек хлеба.

«На ужин был студень из столярного клея, — писал в мемуарах Всеволод Вишневский, — полутерпимый, если есть с уксусом и горчицей… неопределенный бурый кисель из столовой Ленинградского союза писателей, суррогатный кофе с черными гренками (квадратный дюйм на человека) и по квадратному сантиметру сыра… Совсем роскошно!»

И Кетлинская, и Зонин, пережили блокаду.

Иногда свадьбы играли очень быстро – буквально спустя месяц после знакомства. В другое время обязательно подождали бы, познакомились поближе, получше, но в блокаду боялись не успеть. Каждый хотел ухватить хотя бы крошечный кусочек счастья. Надо сказать, что статистика разводов у таких браков была крайне невелика. Те же Кетлинская и Зонин развелись только в 1949-м, когда Александра арестовали.

А поскольку люди вступали в браки, то рождались и дети. На улице Фурштатской неподалеку друг от друга находились сразу ЗАГС и роддом №2. К слову, единственный роддом в городе, который не перепрофилировали под госпиталь во время блокады.

За это тяжелое время в истории Ленинграда на свет появились 95 тысяч детей. Конечно, большая часть из них – осенью 1941-го… Затем рождаемость упала в разы. За весь 42-й новорожденных ленинградцев было всего двенадцать тысяч, а в следующим году – вообще семь с половиной тысяч. Но даже в самые тяжелые времена роддом предоставлял женщинам трехразовое питание.

Кто не мог дойди до заведения – рожали дома, на кухне. Так появилась на свет звезда советского кино, Людмила Савельева.

Помимо гражданской церемонии, в блокаду еще и… венчали. Те, кто хотели благословения священника, находили его без особых затруднений. Совершенно точно известно, что одна из церемоний проходила в Князь-Владимирском соборе города, что на улице Блохина.

«Город должен был выжить, — рассказывает Михаил Жуковский, который появился на свет как раз в блокаду, — и ради этого делалось все».

И город – несмотря ни на что – выжил!