Казаки ринулись в бой. Под их натиском турки начали отступать. Сейчас, во время сражения, среди казачьих рядов выделялся один из воинов – темноволосый, с горящими азартом глазами, уверенно рубящий противников. Об отваге и дерзости этого человека ходили легенды.

Немало его сослуживцев полагало, что в будущем он станет прославленным военачальником, отмеченным наградами. Этот человек и правда стал известен на всю Россию, вот только в нашу историю он вошёл как самозванец и опасный бунтовщик. Это был Емельян Пугачёв.

Сразу стоит сказать, что личность Пугачёва крайне интересна своей противоречивостью. С одной стороны, это талантливый полководец, истинный борец. С другой же, в нём мы видим жестокого и совершенно беспощадного человека, который был безжалостен ко всякому, кто отказывался ему повиноваться.

Но как же славный казак, участник нескольких войн превратился в лихого самозванца? Как во время восстания Пугачёв привлекал на свою сторону людей? И почему в итоге он пострадал от «своих»?

Сын казака

При знакомстве с биографией Емельяна Пугачёва интерес вызывает уже одно только место его появления на свет. Он родился в станице Зимовейской Донской области предположительно в 1742 году.

Поразительно, что веком ранее именно здесь появился на свет другой знаменитый предводитель казачьего восстания – Степан Разин. Так что столица Зимовейская вполне могла претендовать на право называться родиной выдающихся бунтовщиков.

Емельян был младшим из сыновей казака Ивана Пугачёва. До семнадцати лет он жил в станице, помогая родителям с домашними делами, а после был зачислен на воинскую службу, заменив отца, ушедшего в отставку. Спустя время молодой Емельян женился на казачке Софье Недюжевой. Едва отгуляли свадьбу, как вместе с другими казаками Пугачёв был отправлен в Пруссию.

Он принимал участие в нескольких сражениях Семилетней войны, причём проявил себя как отчаянный воин и очень смелый боец. Не изменила Емельяну и удача – за время кампании он не получил ни одного серьёзного ранения.

Потом, уже после свержения Петра III и воцарения Екатерины II, Пугачёв участвовал в русско-турецкой войне. Известно, что в 1769 году он уже имел звание хорунжего. Казалось бы, карьера его постепенно шла в гору и жаловаться казаку было не на что.

Но в 1771 году Пугачёв тяжело заболел. Он жаловался на сильные боли, говорил, что «гнили ноги и грудь». Едва выжив после болезни, он просил командование позволить уйти в отставку. Однако это прошение было отклонено. Единственное, в чём Пугачёву пошли на уступки – разрешили продолжить лечение.

Побег

Оставаться в лазарете казак не стал. Он отправился к сестре в Таганрог. И вот тут-то проявился авантюрный дух Емельяна. Поговорив с зятем, он узнал, что тот собирается оставить службу и бежать. Емельян помог ему в осуществлении плана, но беглец сам явился в зимовейскую канцелярию. Во время допроса он раскрыл имя своего сообщника, и Пугачёва арестовали.

Вскоре Емельяну удалось осуществить побег. Он остро чувствовал несправедливость, был обижен на власть имущих, и в то же время понимал, что сам способен на куда большие свершения, нежели прошлые заслуги.

Некоторое время Пугачёв скрывался у старообрядцев, которые тоже чувствовали себя преследуемыми изгоями. Именно от них он узнал о волнениях в Яицком войске. Местные казаки были недовольны своим положением. Правительство лишило их практически всех привилегий, многолетние казачьи традиции были нарушены.

Самозванец

Авантюризм и обиды Пугачёва на власть стали той самой благодатной почвой, на которой было «взращено» восстание. Очень скоро в окрестностях Яицкого городка стали говорить о появлении царя Петра III, который якобы чудом спасся и теперь собирал войско для свержения «незаконной» императрицы Екатерины. Как вы уже догадались, этим «царём» и был Пугачёв.

Владимир Мединский в своей книге «Рассказы из русской истории. Полководцы» отмечает, что в ту пору в народе была крепка вера в «настоящего» царя. И хотя дворцовые перевороты «с женским лицом» принимались людьми, в глубине души многие считали ту же Екатерину II иноземкой и самозванкой, случайно оказавшейся на престоле.

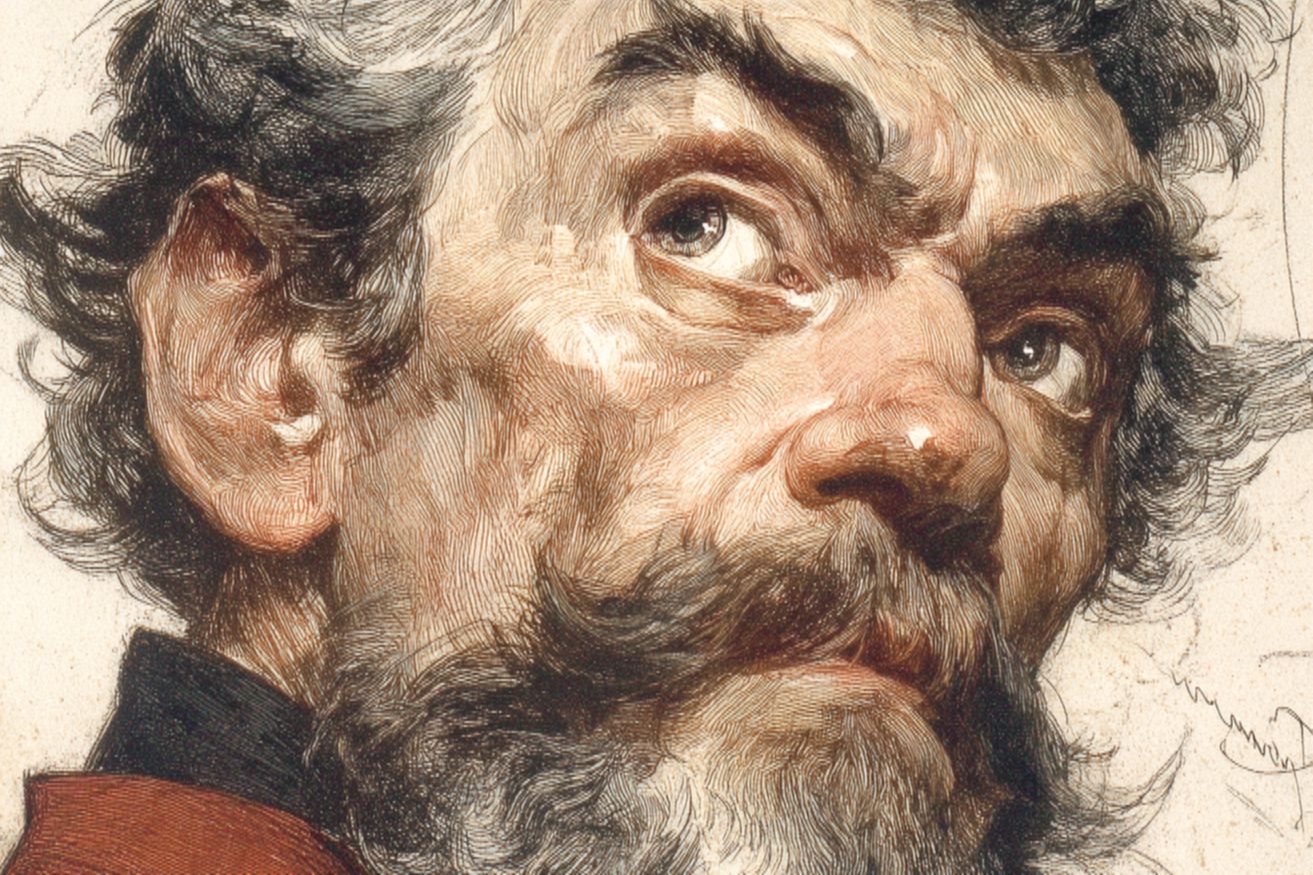

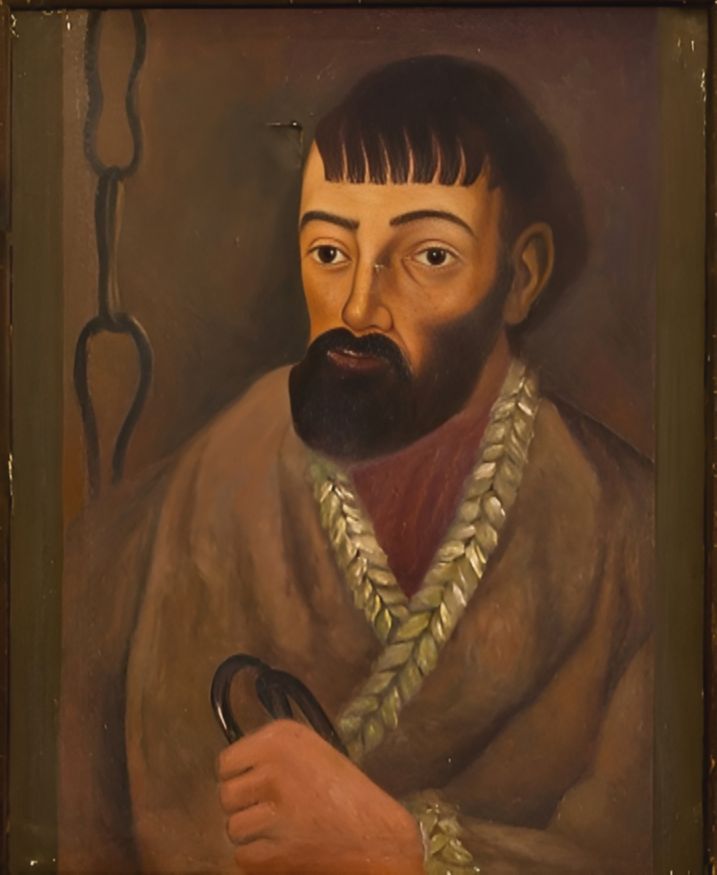

Что касается внешности Пугачёва, то на Петра III он нисколько не походил. У него были тёмные волосы, серые глаза, довольно густая борода, шрам на лице. Вот только сходства с покойным императором и не требовалось – народ верил обещаниям самозванца, который говорил, что даст порох и соль, землю и свободу.

На хуторе в окрестностях Яицкого городка Пугачёв и его соратники начали готовить восстание. Какими были цели бунтовщиков? По сути, желать они могли либо свержения императрицы, либо уступок от неё. Но при этом конкретной цели у повстанцев не было, и многие историки полагают, что это была одна из причин провала пугачёвского бунта.

Успешное начало

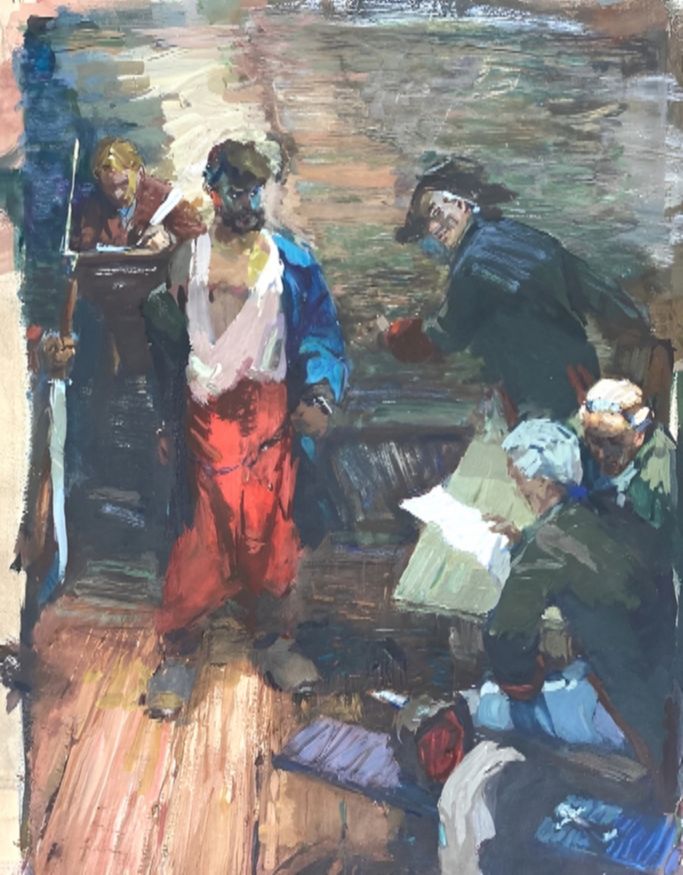

В 1773 году Пугачёв выступил с 60 казаками. Спустя всего пару дней похода его войско выросло втрое. Постепенно бунтовщиков становилось всё больше. Первые шаги повстанцев были успешными – они взяли несколько небольших крепостей. В одних гарнизон добровольно складывал оружие, в других же после непродолжительного боя контроль над крепостью переходил к пугачёвцам.

Интересно, что даже теперь, имея некоторую власть и войско, выдавая себя за царя, Пугачёв находился в зависимости от своих сподвижников. В регионе он был человеком новым, а потому полагался лишь на местных помощников, за которыми нередко было последнее слово.

Малейшее проявление гуманизма у бунтовщиков считалось непозволительной слабостью, и касалось это каждого, даже Пугачёва. Известно, что вдову коменданта Нижнеозёрской крепости, которого предводитель бунтовщиков приказал повесить, Пугачёв решил помиловать и даже сделал своей наложницей.

Вот только его приближённые решили, что женщина может «дурно» повлиять на «царя» и убили её. Впрочем, сам Пугачёв установил жестокие правила. Большую роль играл страх. Как пишет историк Надежда Летунова в своей работе «Лжеимператор в глазах народа»:

«Наказание за неподчинение Пугачеву было соизмеримо с изменой против законного императора, что означало гибель любому, кто посмеет усомниться в подлинности правителя».

Разгром Пугачёва

Уже в октябре 1773 года пугачёвское войско оказалось у стен Оренбурга. А теперь представьте: войско Пугачёва, прежде состоявшее из сотни казаков, уже насчитывало около 15 тысяч человек!

Бунтовщики наладили отливку оружия на южноуральских заводах. Костяк армии составляли опытные казаки, которые обучали добровольцев. И если ранее войско Пугачёва больше походило на шайку грабителей и убийц, то теперь оно стало напоминать регулярную армию.

Над Оренбургом нависла нешуточная угроза. Пугачёв не спешил со штурмом, но все понимали, что он намеренно изнуряет гарнизон, а затем нанесёт свой удар. Недобрые вести вскоре дошли до Петербурга, и на подавление восстание было отправлено войско под командованием Александра Бибикова. Умелым ударом он наголову разбил пугачёвскую армию. Уцелевшие отряды повстанцев поспешили к Яицкому городку.

Несомненно, Бибиков сумел бы полностью разгромить Пугачёва, однако командующий внезапно скончался. Это стало спасением для самозванца. Почувствовав силу, Пугачёв стал собирать новых соратников. К нему примыкало немало крестьян, которые верили, что справедливый «царь» одарит их землями и превратит в вольных людей.

Как верно отмечает писатель Александр Шелехов-Ржешевский, главарь бунтовщиков сочетал в себе качества талантливого полководца и виртуоза пропаганды. Он умел увлечь людей идеей. Ему верили, и даже после разгрома войско Пугачёва довольно быстро обрело прежнюю численность.

Заговор

Очень скоро Пугачёв с новыми силами продолжил свой поход. Бунтовщики двинулись к Казани, причём сумели завладеть практически всем городом. Казаки выпускали на свободу своих соратников из тюрем, и войско «царя» становилось всё больше.

Однако хозяйничать в Казани повстанцам пришлось недолго. Подошедшие к городу отряды полковника Михельсона вступили в бой с армией самозванца. Введя в бой резерв, Михельсон нанёс сокрушительное поражение восставшим.

Тем не менее и на этот раз Пугачёву удалось уйти, а разгоревшееся восстание начало принимать масштабы катастрофы. Однако уже тогда стало ясно, что бунт обречён на провал. Ряды повстанцев заметно поредели, и правительственные войска раз за разом наносили поражения пугачёвцам.

Лжецарь ещё пытался как-то спастись, найти выход из сложившегося положения, но его прежние соратники уже поняли, что эта война проиграна. Во главе заговорщиков оказались Фёдор Чумаков, Иван Творогов, Иван Федулёв, которые рассчитывали, что при выдаче своего предводителя сумеют получить помилование.

В назначенный день Пугачёв был связан и пленён своими же людьми. Они же передали его правительственным солдатам.

Восстание, лишившееся своего лидера, скоро было подавлено Александром Суворовым. Кстати, поговаривали, что великий полководец несколько раз беседовал наедине с Пугачёвым. Несомненно, Суворов оценил способности военачальника и понимал, что, сложись иначе, Пугачёв мог принести немало пользы России.

В декабре 1774 года перед судом Емельян Пугачёв признал свои преступления. Приговор был безжалостным – бунтовщика ожидала страшная казнь, предполагавшая четвертование и колесование. Императрица Екатерина II желала смягчить его страдания и приказала в первую очередь лишить его головы. Уже стоя на площади в последние мгновения своей жизни Емельян Пугачёв произнёс, обращаясь к собравшимся людям:

«Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрешил перед тобой… прости, народ православный!».