«Чего сарафан измятый, Дашутка? — встревожился Федор, увидав сестру. — И почему плачешь?».

Дашутка бросилась брату на шею, залилась горькими слезами. Как ей было сказать Феденьке, что ее обидчик — сам барин…

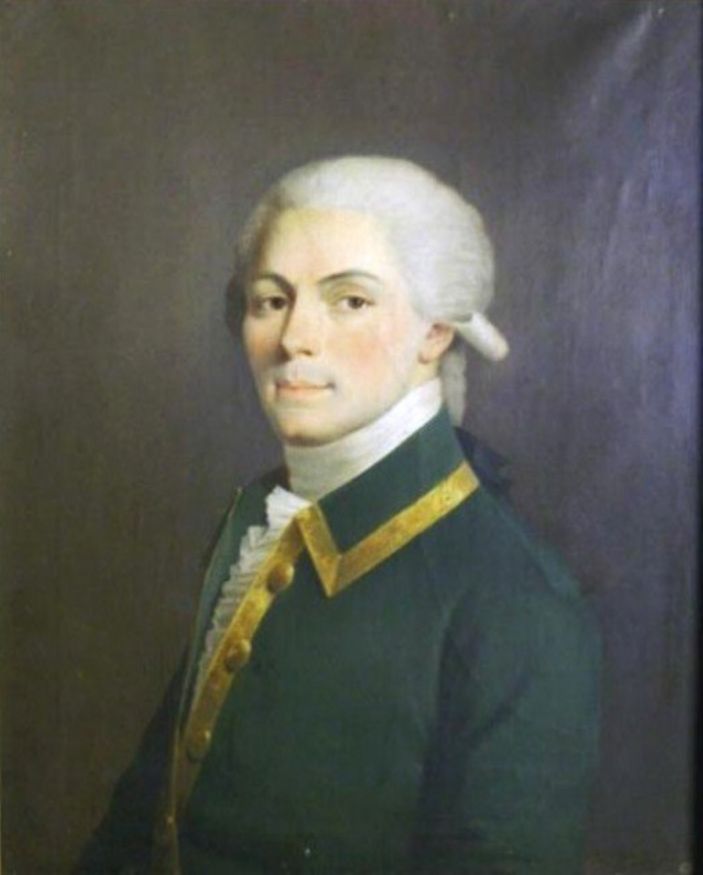

Барин Дашутки был человек уважаемый. Михаил Федотович Каменский, выходец из небогатого дворянского рода, начал карьеру мундшенком (виночерпием) Петра I, дослужился до звания генерал-фельдмаршала, получил графский титул.

В отличие от большинства отечественных полководцев, Михаил Федотович военное образование получил на Западе — учился и в Пруссии, и во Франции.

На поле брани Каменский весьма отличился, одержав несколько блестящих побед над поляками и турками. Одно время Михаил Федотович считался равным самому Суворову, однако, скверный характер помешал Каменскому «одолеть» Александра Васильевича в заочном сражении за статус величайшего полководца своего времени.

В отличие от Суворова, Каменский был жесток с солдатами, за что те его терпеть не могли. Офицеры также были не в восторге от военачальника, считали его безрассудным человеком, готовым ради выслуги перед государыней поставить под удар своих подчиненных.

Императрица Екатерина II, хоть и ценила воинский талант Каменского, в кругу придворных называла его «скучнейшим человеком в мире».

Дурной характер Каменского сполна проявился в ходе ссоры с князем Г.А. Потемкиным в 1782 году. Ссоры этой государыня Михаилу Федотовичу простить не могла: 44-летнего Каменского уволили со службы и отправили генерал-губернатором в Рязань. Из этой затеи ничего хорошего не вышло. Вот как писал мемуарист Ф.Ф. Вигель о губернаторстве Михаила Федотовича:

«Рассказывают, что, когда он был генерал-губернатором в Рязани, однажды впустили к нему с просьбою какую-то барыню в ту минуту, как он хлопотал около любимой суки и щенков её клал в полу своего сюртука, и будто, взбешенный за нарушение такого занятия, в бедную просительницу стал он кидать щенят».

Однако же, Павел I, а затем и Александр I, одно время ценили Каменского. Павел в 1797 году пожаловал Михаилу Федотовичу графский титул; Александр в августе 1802 года назначил бывшего военачальника Санкт-Петербургским военным губернатором.

Впрочем, на этой должности граф продержался около четырех месяцев: 16 ноября император снял Каменского личным распоряжением «за дерзкие проявления своего дерзкого, жестокого и необузданного характера».

Генерал-фельдмаршал снова пригодился государю в 1806 году, когда Наполеон занял Варшаву. Суворова уже шесть лет как не было на свете, и общество требовало призвать на защиту Отечества 68-летнего фельдмаршала Каменского, которого поэт Державин в своей оде назвал «оставшим мечом Екатерины, булатом, обдержанным в боях».

Каменский, хоть и не чувствовал себя способным воевать в современных условиях, не нашел мужества отказать императору и 7 декабря 1806 года прибыл в штаб армии.

В штабе старика охватила настоящая паника: Михаил Федотович не понимал, что ему следует делать. Растерявшись, старик приказал отступать и, передав дела генералу Беннигсену, сбежал из ставки.

По сути дела, престарелый фельдмаршал дезертировал, за что его следовало отдать под суд. Император пожалел графа и, лишив его нескольких наград, велел удалиться в орловское поместье Сабурово-Каменское и «сидеть там безвыездно».

В войне с Наполеоном Каменский был Родине не помощник. Как метко выразился Ф.Ф. Вигель:

«Последний меч Екатерины слишком долго лежал в ножнах и оттого позаржавел».

Граф, обрадованный тем, что его не отдали под суд, немедленно выехал на Орловщину. Крестьяне, узнав, что барин скоро будет дома, «взвыли», и было отчего.

Михаил Федотович в своей усадьбе считал себя государем, и вел себя соответственно. Даже внешне граф оформил Сабурово как княжеское владение. В центре была построена 14-метровая башня, от которой начиналась высокая крепостная стена.

Михаил Федотович был большим поклонником сценического искусства, и, как многие помещики того времени, устроил у себя в усадьбе крепостной театр. Актрисами театра были крестьянские девочки, которых граф отбирал самолично.

Генерал-фельдмаршал Каменский был ярым сторонником телесных наказаний в армии. То же самое он практиковал и в своем поместье. Чуть ли не каждую неделю в Сабурово «спускали шкуру» с нерадивого крестьянина или крестьянки. Высечь до полусмерти (иной раз и до смерти) могли за любую провинность.

Гнев графа мог обрушиться как на взрослого мужика или бабу, так и на детей.

В центре усадьбы было установлено подобие эшафота, где и проходила экзекуция. Граф непременно присутствовал на этом событии, и особенно любил, когда секли молодых, красивых девушек.

Страдали от самоуправства графа не только крестьяне, но и его соседи и даже супруга, графиня Анна Павловна Каменская, урожденная княжна Щербатова.

Анна Павловна вышла за Михаила Федотовича в молодости, еще до того, как дурной характер Каменского проявил себя.

С женой граф обращался грубо, требовал отчета за каждую копейку.

В 1807 году Каменский привел на свою половину усадебного дома юную крестьянку и начал с нею открыто жить. Это переполнило чащу терпения Анны Павловны, и она уехала из Сабурово в Москву, к своим детям Сергею, Николаю и Марии.

Михаил Федотович был только рад отъезду жены. Теперь граф мог полностью посвятить себя барским делам. Помощником Каменского в наведении «порядка» в усадьбе был жестокий управляющий, которого крестьяне ненавидели.

В имениях графа неоднократно происходили бунты, которые Михаил Федотович подавлял при помощи своих «опричников» — молодых крестьян, находившихся у барина на особом обеспечении. Сабуровские крепостные жаловались орловским властям, но те ничего поделать с Каменским не могли, лишь докладывали о его бесчинствах в столицу.

В 1808 году граф поселил у себя на половине крестьянскую девочку Дашутку, дочку дворовой девки Феклы. Для Михаила Федотовича, содержавшего в более молодые годы большой крепостной гарем, это было дело обыденное, однако на этот раз оно ему с рук не сошло.

24 августа 1809 года 71-летний отставной фельдмаршал гулял вдоль крепостной стены в сопровождении двух дюжих «опричников» и нескольких дворовых девок. Граф шел впереди, «свита» двигалась поодаль.

Внезапно на тропинке показался крепостной мальчик-подросток. Граф всегда носил на поясе кортик, но он и не подумал выхватить оружие: подумаешь, мальчишка. Дать подзатыльник и сказать, чтобы не смел барину путь преграждать.

Михаил Федотович не обратил внимание, что мальчиком на тропинке оказался Федор, старший брат девочки Дашутки.

Как только барин достиг Федора, мальчик выхватил из-за спины топор и обрушил его на голову седого фельдмаршала. Помещик рухнул в высокую траву. Барские «опричники» тут же скрутили мальчишку, но графу Каменскому это уже было безразлично — он был мертв.

Убийство в Сабурове вызвало шум на всю империю. Еще бы: крестьянин убил графа, военачальника, проливавшего кровь за Родину, одного из самых богатых помещиков.

Представители аристократического класса требовали немедленной казни Федора. Поэт Василий Жуковский, которому, как незаконнорожденному сыну помещика, ужасы крепостничества были не чужды, написал на смерть Каменского пронзительные строки:

Куда ж твой тайный путь Каменского привел?

Куда, могущих вождь, тобой руководимый,

Он быстро посреди победных кликов шел?

Увы!.. предел неотразимый!

В сей та́инственный лес, где страж твой обитал,

Где рыскал в тишине убийца сокровенный,

Где, избранный тобой, добычи грозно ждал

Топор разбойника презренный…

Василий Андреевич, как дворянин, воспринимал мальчика Федора как «разбойника презренного».

Однако у убийцы нашлись и защитники. Члены Орловского дворянского собрания, знавшие о том, что творилось в имениях Каменского, высказались против казни Федора. Орловские дворяне пригрозили изгнать из своих рядов сыновей Михаила Федотовича.

Благодаря вмешательству дворянского собрания было инициировано следствие, выявившее в усадьбах Каменского злоупотребления, от которых кровь стыла в жилах.

Император, впрочем, велел положить дело под сукно: новая «Салтычиха» была Александру не нужна.

Мальчик Федор с сестрой Дашуткой и матерью отправились по этапу в Сибирь на поселение. Для Федора, с учетом его преступления, наказание было весьма мягким.

Вскоре в усадьбу Сабурово возвратились сыновья Каменского. Несмотря на то, что отец был жесток с Сергеем и Николаем, они установили на месте его смерти валун в 300 пудов.

Николай Каменский, младший сын покойного графа, был человеком исключительной храбрости и благородства. Николай дослужился до звания генерала от инфантерии, но, к несчастью, скончался в 1811 году в возрасте 34 лет.

Огромное состояние графа досталось старшему сыну, 40-летнему Сергею Михайловичу Каменскому.

Увы, новый барин оказался хуже прежнего, и сабуровские крестьяне опять «взвыли».

Опять в усадьбе начал работать крепостной театр, который для Сергея Михайловича одновременно был крепостным гаремом.

К 1828 году граф промотал большую часть состояния отца и просил у императора пенсию — «мне, калеке, инвалиду, без ног почти, драбанту на ратном поле». Государь отказал Каменскому.

Сергей Каменский умер 8 декабря 1834 года в возрасте 63 лет. После него в Сабурове осталось множество незаконнорожденных детей.

Но как сложилась в Сибири судьба девочки Дашутки, ее брата Федора? Увы, это неизвестно, ведь крестьянские судьбы далеко не так хорошо освещены в истории, как судьбы дворянские…