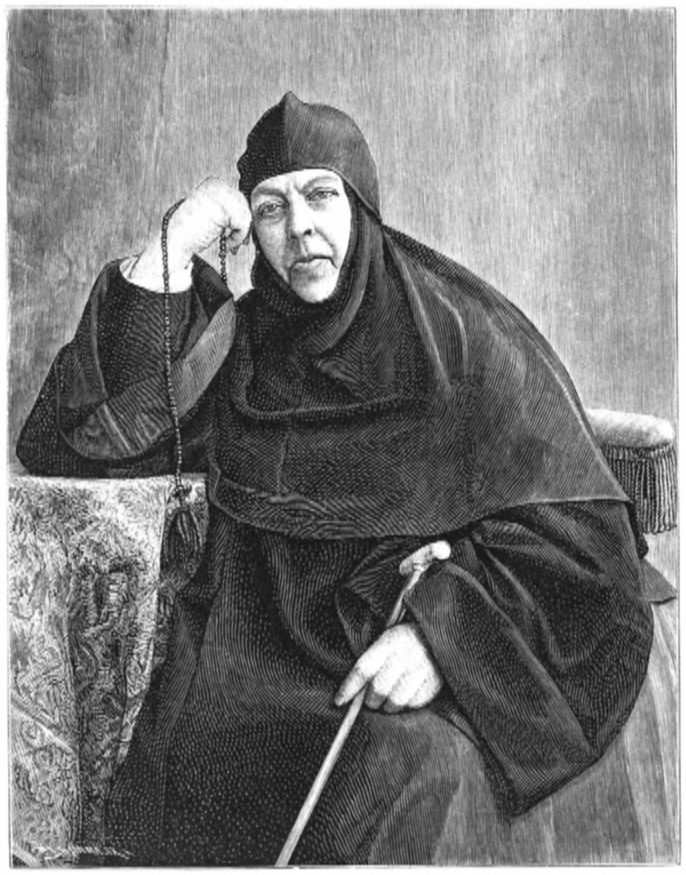

На скамье подсудимых сидела целая баронесса, игуменья известного монастыря, дочь участника войны 1812-го года, связанная родством с самыми громкими фамилиями высшего света.

Поверить в такое было трудно. Обвинения были тяжкими, шум в обществе — колоссальным. Преступницы на Руси, конечно же, были. Из известных: Софья Блювштейн — знаменитая Сонька Золотая Ручка, вымогательница, воровка, знавшая пять языков и склонная к артистизму, благодаря чему легко втиралась в доверие к своим жертвам.

Ее «последовательницы» Ольга фон Штейн стала первой женщиной-автоугонщицей. Были еще и душегубица Салтычиха, и террористки из партии эсеров, и женщины низкого происхождения, запятнавшие себя тяжкими деяниями.

И все же дело игуменьи Митрофании, в миру — Баронессы Прасковьи Григорьевны Розен стоит в ряду прочих уголовных процессов особняком. В нем все необычно.

В 1825-м году в семье Григория Владимировича Розена родился последний ребенок — девочка, названная Прасковьей или Параскевой. У Розенов уже росли два сына и три дочери, после нее матушка рожать перестала.

Семья была знатнейшей: Розены — древний баронский род, Григорий Владимирович участвовал в Наполеоновских войнах, отличился в Польской компании 1831-го года, был генералом от инфантерии. Матушка, Елизавета Дмитриевна носила до замужества фамилию Зубова. Она приходилась родной племянницей знаменитому фавориту Екатерины Второй графу Платону, состояла в родстве с Вяземскими.

В молодости матушка Прасковьи была дивно хороша, со временем и родами располнела, но, проживая с мужем в Тифлисе, считалась столпом местного общества, принимая у себя в гостиной по четвергам и воскресеньям местную знать. Семья была принята и при дворе. Маленькую Прасковью дома хорошо учили, рисунку, например, девочку обучал сам Айвазовский.

Положение Розенов пошатнулось, когда в 1837-м император Николай Первый перевел батюшку на незначительную должность в Москву. Чем уж командующий Кавказским корпусом вызвал неудовольствие императора, не знаю, не в этом суть.

Барон Розен от расстройства в 1839-м получил паралич, так и не оправился от удара и скончался в 1842-м. Император проявил благородство: заплатил все долги Розена и решил позаботиться о дочерях покойного.

Из незамужних на тот момент оставались: Аделаида, родившаяся в 1818-м году, девушка была прикована к инвалидному креслу и слаба здоровьем, и Прасковья, которой было 18 лет. Обеих дев государь-император решил взять ко двору, фрейлинами к своей супруге. Богоугодное это дело — устроить судьбу сирот.

-Не печалься, милая, — ласково обратилась к Прасковье императрица. — Мы найдем тебе хорошего мужа.

Вот только к замужеству Прасковью не тянуло вовсе. Она с детства была религиозна, много общалась с духовными лицами и в 1852-м году, испросив позволения у императора, оставила фрейлинскую службу и ушла в монастырь послушницей. Через два года этот же поступок совершила и ее сестра Аделаида.

Сначала Прасковья Розен, еще не принимая пострига, трудилась в Московском Алексеевском монастыре, в иконописной мастерской. Николай Первый сам поспособствовал тому, чтобы у благочестивой баронессы была своя мастерская. Через два года состоялся постриг и Прасковья приняла имя Митрофании.

Карьера у Митрофании стартанула резко. Уже в 1857-м митрополит Филарет перевел ее в Серпухов — во Владычный монастырь. Духовное начальство было Митрофанией довольно: она даже свое наследство направила на расширение обители. В 1861-м Митрофания стала игуменьей монастыря.

Матушка была деятельной и уважаемой, обитель в Серпухове стала центром духовной жизни, строилась и прирастала доброхотами и жертвователями. Матушка Митрофания оказывала попечение Петербургской и Псковской общинам сестер милосердия. C 1869 года по поручению императрицы Митрофания создавала крупнейшую в стране общину сестёр в Москве.

У матушки были огромные амбиции, в 1870-м она начинает строительство здание Владычно-Покровской обители в Москве, денег не хватает, но матушка-игуменья вкладывает монастырские средства в разные коммерческие предприятия. Прибыли они не приносят, убытки растут, за благотворителей в Москве разворачивается настоящее соревнование среди настоятелей и настоятельниц множества монастырей.

Матушка Митрофания чувствует, что проигрывает. Впереди маячит потеря влияния, она вот-вот станет просто настоятельницей провинциального монастыря. Удар по гордыне, по самолюбию, крах всех надежд, а ведь уже привыкла к почитанию, к тому, что ей в глаза заглядывают и с ней считаются. Выход игуменья нашла: решилась на подделку векселей и финансовые махинации.

Самыми известным жертвами мошенничества Митрофании стали:

- Богатая купчиха Прасковья Медынцева. Женщина страдала пристрастием к спиртному, находилась под опекой мужа. Митрофания обещала вызволить купчиху из рук «аспида и притеснителя», поселила у себя в обители и… «развела» Медынцеву на 237 тысяч рублей. Огромные деньги! Купчиха верила матушке, подписывала долговые расписки, а когда дело вскрылось — не смогла вернуть ни копейки из своего состояния.

- Купец «миллионщик» Михаил Солодовников. У купчины было темное прошлое, которое он скрывал, иначе впереди маячил тюремный срок. Добрая матушка Митрофания обещала защитить. Михаил подписал в обмен на свободу долговые бумаги на сумму в полтора миллиона рублей. Вскоре попал в тюрьму, где и окончил свой живот через 10 месяцев. С расписками о баснословном долге Митрофания пришла к его брату.

- Дмитрий Лебедев, тоже из купцов, был честолюбив — мечтал быть награжденным Орденом Святой Анны. Всего за 22 тысячи Митрофания пообещала Лебедеву вожделенную награду. Но… ордена купец не получил, зато стали появляться его долговые расписки жены. Как оказалось, подписи на них матушка Митрофания лично подделывала, что и было потом доказано судебными экспертизами.

С купчихи Лебедевой и началось следствие в 1874-м. Митрофанию обвинили в мошенничестве, подделке векселей. Скандал был огромный! Игуменью содержали под стражей, но она пыталась «дотянуться» до свидетелей и из-за решетки.

Интересно, что в процессе по делу Митрофании принимали участие «две звезды» того времени в мире юриспруденции: обвинение поддерживал прокурор Анатолий Кони, а интересы околпаченных защищал адвокат Фёдор Плевако.

«Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нравственному руководительству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идёт мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и её слуг не на молитву, а на тёмные дела!», — так Плевако отзывался о Митрофании и её преступлениях в своей яркой обвинительной речи.

Митрофанию морально поддерживал Синод: в дни суда московские церкви служили молебны «о даровании игумении Митрофании силы перенести ниспосланное ей испытание». На свидетелей и подручных Митрофании оказывалось сильнейшее давление, они то и дело отказывались от ранее данных показаний.

И все же… все же Плевако убедил присяжных, Митрофании вынесли обвинительный приговор, но с оговоркой: действия были направлены на благо обители, а не на личное обогащение.

Игуменья получила 14 лет ссылки в Енисейскую губернию, так и не признав свою вину. Впрочем, наказание она тоже не отбыла. Император Александр Николаевич повелел оставить Митрофанию в Ставрополе.

Но и там осужденная не сидела смирно: путешествовала по другим монастырям, съездила даже в Иерусалим. Ее личное имущество было конфисковано, но оно было скромным, а остальные обвиняемые вместе с матушкой получили оправдательные приговоры.

Митрофания окончила свои дни 12 августа 1899 в московском доме своей сестры Софьи Аладьиной, похоронили ее с почестями.