Под куполом цирка свет прожектора выхватывает фигуру на трапеции. Внизу — шум толпы, смех и затаённый вздох. Режиссёр Григорий Александров наблюдает за действием из-за камеры, чувствуя одновременно волнение и вдохновение.

Позже он признается, что этот фильм задумывал как «эксцентрическую комедию… смешную до упаду». Но под весёлой музыкой и смехом скрывается нечто большее. Цирк, со всеми его яркими огнями и внезапными падениями, стал метафорой жизни самого Александрова — чередование головокружительных взлётов и горьких падений.

Здесь, на арене, смех соседствует со страхом, риск переходит в триумф, и баланс удерживается порой на тончайшей ниточке. Точно так же и судьба режиссёра балансировала между комедией и драмой, искусством и идеологией, славой и отчаянием.

Его жизнь – словно представление под куполом цирка, где каждый номер может обернуться либо громкими овациями, либо падением в сетку безопасности.

Ранние годы: от Екатеринбурга до Москвы

23 января 1903 года в Екатеринбурге в семье владельца гостиницы родился мальчик Гриша Мормоненко – будущий Григорий Александров. С ранних лет его манил мир сцены.

В девять лет он впервые поступил на службу в местный оперный театр – почти ребёнком, но уже работником сцены. Маленькому посыльному доверяли самые разные поручения: разноска писем, реквизита, костюмов. Юный Гриша бегал по закулисью, впитывая тайны театральной жизни: интриги и романы актёров, их переживания, слёзы и радости.

«Актёры любили меня и доверяли мне иногда свои тайные дела — любовь и измену, верность и предательство», вспоминал он позднее.

Часто, доставляя записки или костюмы, мальчик становился невольным свидетелем и низости, и благородства закулисной жизни. Эти поучительные наблюдения он копил в душе. Спустя годы Александров с улыбкой заметит: «я часто думаю: как хорошо быть рассыльным, прежде чем стать кинорежиссёром…».

Такой ранний жизненный опыт дал ему корни знаний, из которых потом расцветёт его творческая мысль.

Не меньше, чем закулисные драмы, мальчика увлекала сцена. Один из первых его дней в театре запомнился на всю жизнь.

Девятилетнему Грише поручили ответственное дело – добыть и доставить на спектакль жареного гуся для сценического ужина актрисы-бенефициантки.

Мальчик справился, но в финале представления случился казус: рабочие сцены, решили подшутить над скупым антрепренёром и тайком выудили за ниточку зажаренного гуся прямо из-под носа актёров.

Когда занавес вдруг распахнулся, зрителям открылось феерическое зрелище: по сцене порхает прожаренный гусь с обглоданной ножкой, за ним по столу мечется в бешенстве сам антрепренёр, а вокруг суетятся растерянные служители сцены.

Зрительный зал разразился оглушительным хохотом, и маленький Гриша, забыв обо всём, тоже рассмеялся, чувствуя незнакомый ранее вкус триумфального смеха. Это был первый «залп» смеха, услышанный мною в жизни, писал он позже, и эта сцена наглядно показала ему, как смех может в миг свергнуть самого грозного человека.

Театральный хозяин, минуту назад всемогущий, превратился на глазах у мальчика в жалкого и испуганного – поверженного силой комедии.

Тогда Григорий ещё не знал, что посвятит жизнь тому самому смеху, перед которым бессилен даже тот, «кто ничего на свете не боится».

После революции юный Александров получил шанс самому выйти на сцену. В 1921 году он отправился в Москву и стал актёром Первого рабочего театра Пролеткульта.

Там судьба свела его с гениальным Сергеем Эйзенштейном, который искал талантливых единомышленников. Он участвовал в экспериментальных спектаклях Эйзенштейна, а вскоре и в его первых киноопытах – эпизодически сыграл в фильме «Стачка» (1924) и активно помогал на съёмках.

Незаурядные организаторские способности и жизнерадостный характер сделали Александрова правой рукой молодого режиссёра-новатора. Эйзенштейн доверял ему как ассистенту режиссёра, а затем и как соратнику по режиссуре – так, Александров значится сорежиссёром легендарного «Броненосца “Потёмкина”» (1925), участвовал в создании «Октября» (1927) и фильма «Старое и новое» (1929).

Вместе с Эйзенштейном и другим классиком, В. Пудовкиным, Александров стал соавтором манифеста «Будущее звукового фильма» (1928) – он уже тогда задумывался о синтезе изображения и звука на экране.

Союз с Эйзенштейном: творческий тандем

Конец 1920-х – время дерзаний и открытий. Два молодых режиссёра – Эйзенштейн и Александров – составили на редкость плодотворный творческий тандем. Они были как ученик и учитель, как друзья и соавторы одновременно. Александров впитывал у Сергея Михайловича всё: от революционных монтажных приёмов до смелости мышления.

Когда в советском кинематографе наступала эпоха звука, Александров оказался одним из тех, кто встретил её во всеоружии.

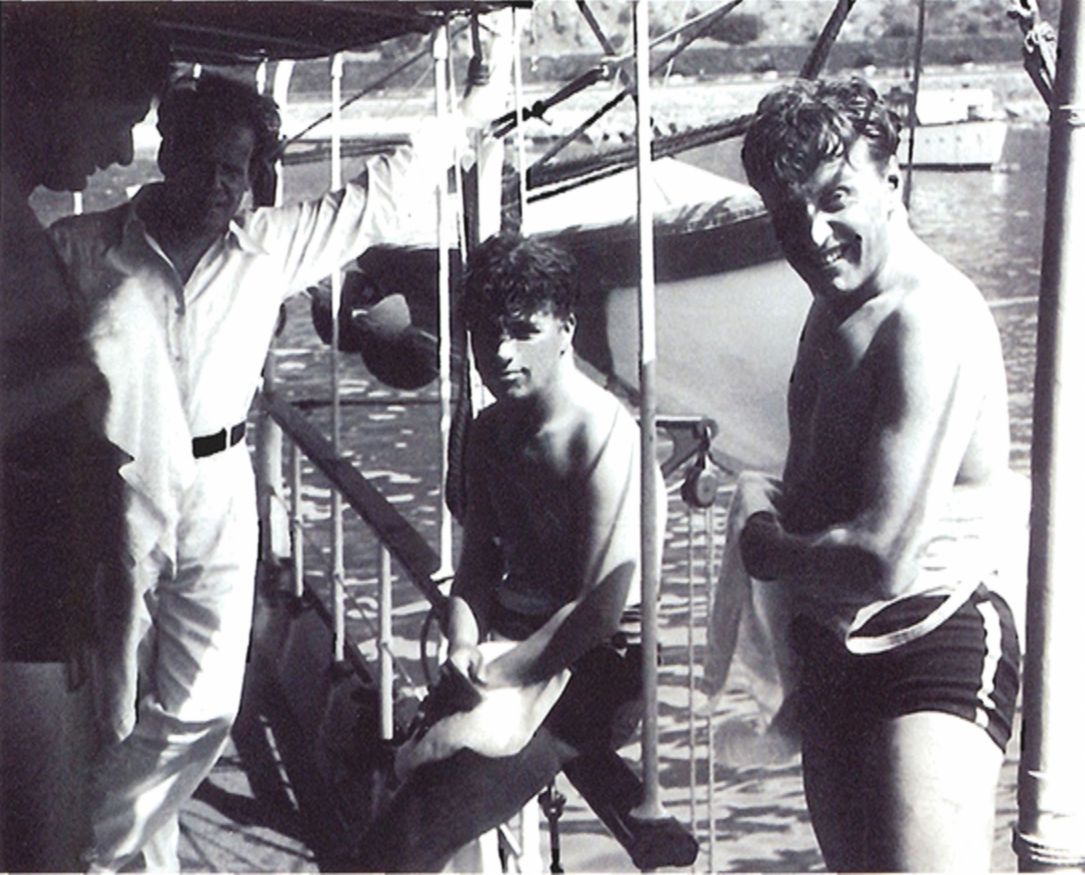

В 1929 году судьба забросила Александрова, вместе с учителем, за океан – в Голливуд. Советское правительство отправило небольшую группу во главе с Эйзенштейном в творческую командировку за границу, изучать опыт зарубежного кинопроизводства.

Для 26-летнего Григория это было захватывающее путешествие: Европа, Америка – впервые он видел мир мирового кино не понаслышке. В Берлине они наблюдали съёмки первого немецкого звукового фильма «Голубой ангел» с Марлен Дитрих.

В Париже общались с эмигрантами и светскими меценатами, побывали на роскошных балах. А впереди была Америка – Мекка киноискусства.

В Голливуде Эйзенштейн и его спутники оказались в эпицентре мировой кинематографии. Григорий Александров был в восторге: он мечтал увидеть кумира – Чарли Чаплина. И мечта сбылась. Чаплин лично встретился с советскими гостями и даже подружился с ними.

Великий комик показал им голливудскую «кухню» комедии, и Григорий жадно перенимал каждый приём, впитывал каждый совет. Голливудские встречи укрепили его давнюю мечту – снять собственную кинокомедию. За океаном он убедился: комедия – искусство с серьёзными законами. И хотя весёлость исходила от души, делать смешное дело оказалось совсем не смешно.

На исходе 1931 года советское руководство отозвало группу на родину. В начале 1932-го Александров и Эйзенштейн, разочарованные и настороженные, вернулись в Москву, где обстановка в искусстве заметно изменилась.

Сменился климат: экспериментальным поискам, которыми они славились в 1920-е, теперь не было места. Начиналась эра строгого социалистического реализма. Эйзенштейн тяжело переживал эти рамки, его творческую свободу стали стеснять идеологические тиски.

А вот Александров сумел адаптироваться – возможно, помогла врождённая житейская хватка и оптимизм. Он нашёл решение – повернулся к жанру музыкальной кинокомедии, практически неосвоенному в СССР.

Возвращение и становление: режиссёрская независимость

Вернувшись в Советский Союз, 29-летний Григорий Александров твердо решил начать собственный путь как режиссёр. Теперь уже не тень великого Эйзенштейна, а самостоятельный постановщик. Время для этого было как нельзя более подходящее.

Начало 1930-х выдалось тяжёлым для страны – коллективизация, первые пятилетки, напряжение в обществе. Люди устали от аскетизма и трагедий на экране. По легенде, Иосиф Сталин однажды заметил в разговоре с Максимом Горьким, что народ любит бодрое и жизнерадостное искусство, которое в Советском Союзе «зажимают», и прямо попросил писателя «расшевелить мастеров смеха».

В этой ситуации Григорию Александрову, только что вернувшемуся из Голливуда с багажом новых идей, выпал шанс всей жизни.

Начинающему режиссёру поручили смелый проект – создать первую советскую музыкальную кинокомедию. Глава киноуправления Борис Шумяцкий, которого называли «киноминстром», предложил экранизировать эстрадный спектакль Леонида Утёсова «Музыкальный киоск».

Выбор пал на Александрова – молодого, энергичного, «как раз вернувшегося из Америки», видевшего лучшие образцы западных музыкальных фильмов.

Однако, взявшись за новый жанр, режиссёр сразу почувствовал сопротивление консерваторов. В художественных кругах разгорелись споры: нужны ли советскому зрителю лёгкие, смешные фильмы? Но Григорий Васильевич стоял на своём. Он считал, что советскую комедию «слишком запроблемили, и она перестала быть смешной». И он был полон решимости вернуть народу смех.

Первой пробой стала лента «Весёлые ребята». На главную роль деревенского пастуха-музыканта Кости приглашён популярный джазмен Леонид Утёсов, а вот с исполнительницей женской партии возникла загвоздка.

Александров искал героиню – обаятельную, поющую, с комедийным даром – практически «советскую Мэри Пикфорд». По совету художника Петра Вильямса он обратил внимание на молодую актрису столичного опереточного театра – Любовь Орлову.

В начале 1930-х Орлова лишь начинала кинокарьеру, подрабатывала певицей. Однажды Григорий Васильевич пришёл на её концерт – и, по словам Орловой, «я увидела золотоволосого бога, и всё было кончено!». Так вспоминала она свою первую встречу с режиссёром, от которой у обоих закружилась голова.

В тот вечер судьбы двух людей соединились: Александров нашёл не только актрису мечты, но и любовь всей своей жизни, а для Орловой эта встреча стала билетом в легенду. Очень скоро она получила роль в его фильме, а затем и кольцо. Их творческий и супружеский союз продлится несколько десятилетий.

В начале 1934 года съёмки «Весёлых ребят» были в разгаре. Несмотря на первоначальный скепсис окружающих, Александров вложил в фильм всю душу и навыки, привнесённые из голливудского опыта. Он изобретал трюк за трюком, стремясь поразить зрителя.

Так, в процессе работы именно оператор Владимир Нильсен предложил дерзкое техническое решение: проложить узкоколейку и поставить камеру на вагонетку, чтобы снять эффектную панораму пляжа с массовкой – один из первых случаев тракинговой съёмки в СССР.

Картина рождалась в муках творчества: приходилось спорить, убеждать, переделывать. В итоге фильм был готов, хотя впереди его ждали ещё идеологические испытания.

Сначала новую комедию показали ограниченной аудитории. По воспоминаниям, первый просмотр состоялся на подмосковной даче Максима Горького – там собрались не только именитые гости, но и простые деревенские ребятишки из окрестностей. Картина тогда ещё носила рабочее название «Джаз-комедия».

Когда же на финальных титрах зал вспыхнул аплодисментами, один мальчишка с задних рядов во весь голос выпалил: «Весёлые ребята!» – и весь зал радостно подхватил этот крик. Так народным голосом фильму было дано окончательное название.

Однако впереди создателей ждали и суровые критики. Некоторые партийные функционеры поначалу недоумевали: джаз, эксцентрика, американские ритмы – не идеологическая ли диверсия? Фильм чуть было не положили «на полку». Но Горький, поверивший в талант Александрова, лично вступился за дебютанта.

Он организовал специальный показ для членов Политбюро. И именно Максим Горький сумел убедить Сталина посмотреть картину до вынесения приговора. Вождь, к изумлению скептиков, оценил увиденное. Это открыло Александрову дорогу к большим свершениям.

Золотой век: успехи и признание

Весна 1934 года. По советским кинотеатрам идёт новый фильм – лёгкая, музыкальная, залихватская комедия «Весёлые ребята». Зрители хохочут и аплодируют: ничего подобного они ещё не видели. Фильм мгновенно делает популярными и режиссёра, и актёров.

Любовь Орлова, исполнившая роль домработницы-ангажированной певички Анюты, просыпается знаменитой на всю страну. Да и сам жанр – музыкальная кинокомедия – рождается на глазах публики. Сталин, по воспоминаниям современников, остался доволен: вождь хотел, чтобы народ на Новый год не грустил, а смеялся, и лично распорядился выпустить комедию на широкий экран к праздникам.

Фильм сопровождали беспрецедентные меры: выпустили пластинки с песнями, конфеты и даже папиросы под названием «Весёлые ребята». Результат превзошёл ожидания – страна действительно полюбила эту озорную историю.

Успех вышел далеко за пределы СССР. Комедию Александрова закупили для проката многие страны, а на Международном кинофестивале в Венеции она даже получила приз. Западные критики, привыкшие видеть из СССР лишь революционные драмы, были удивлены.

Газета The New York Times тогда писала с восторгом: «Вы, может быть, думаете, что Москва только и делает, что борется, учится и работает? Ошибаетесь… Москва смеётся! И так заразительно, бодро и весело, что вы будете смеяться вместе с ней».

Для самого Григория Васильевича наступил звёздный час. Он стал главным мастером нового жанра, первопроходцем советского музыкального кино. За «Весёлыми ребятами» последовала череда ярких премьер: «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), чуть позже – «Светлый путь» (1940) и «Весна» (1947).

1930-е – начало 1940-х превратились для Александрова и Орловой в личный золотой век. Каждая их новая работа собирала миллионные аудитории.

Комедия «Волга-Волга», в которой Орлова сыграла провинциальную почтальоншу, стремящуюся на сцену, иронизировала над бюрократами и прославляла талант простого народа. Говорят, лично Сталин обожал этот фильм – смотрел десятки раз. Современники вспоминали, что «Волга-Волга» была одной из любимых картин Сталина наряду с комедиями Чаплина.

Слава Орловой и Александрова гремела на весь Союз. Они были любимцами публики и самого вождя, находились на вершине официального признания. В 1940-е Александров получил звание заслуженного деятеля искусств, а в 1948 – народного артиста СССР. Их портреты печатали журналы, им подражала молодёжь.

В материальном плане они тоже не знали нужды. По воспоминаниям родных, Сталинская любовь обеспечила супругам особые блага: первыми в Москве они обзавелись редкостным по тем временам холодильником и шикарным легковым «Мерседесом», затем построили загородный дом с камином и просторной террасой.

Казалось, сама судьба им улыбалась. Александров шутливо называл Орлову «королевой советского кино», и в этом не было преувеличения – она и впрямь стала главной звездой эпохи.

Однако сияние этого золотоносного пути отбрасывало и тени. Внутри блистательной жизни таились драматические испытания. Сталинская благосклонность была переменчива, а репрессивная машина не щадила никого.

Ещё в 1935-м году Орлова потеряла своего первого мужа: Андрей Берзин, высокопоставленный чиновник, был арестован по ложному обвинению в заговоре и сослан, а ради будущего жены добровольно подал на развод.

Вслед за тем грянул 1937 год – великий перелом, превративший многое в трагедию.

Команда Александрова тоже понесла потери. Соавтор сценариев его фильмов, остроумный драматург Николай Эрдман, в 1938 году был выслан из Москвы в сибирскую ссылку. А талантливый оператор Владимир Нильсен, придумавший для режиссёра столько новаторских приёмов, вскоре после выхода «Волги-Волги» был репрессирован и расстрелян по абсурдному обвинению в шпионаже из-за зарубежных поездок.

Шумяцкого, что когда-то дал Александрову путёвку в комедийный жанр, тоже настигла страшная участь – в 1938 году «киноминстра» расстреляли как врага народа.

Александров и Орлова внешне продолжали купаться в лучах славы, но сердце Любови Петровны разрывалось от страха и ненависти к системе. Уже много лет спустя племянница актрисы вспоминала: когда в 1953 году умер Сталин, Орлова холодно произнесла: «Слава Богу, эта сволочь наконец-то сдохла!».

Те, кто слышал эти слова, были шокированы, ведь внешне Орлова всегда демонстрировала лояльность. Но она хорошо помнила, сколько бед принёс ей и близким человек, называвший её «любимой артисткой».

Позже стало очевидно: любовь Орловой к Сталину не была взаимной – в глубине души актриса всю жизнь боялась и ненавидела диктатора, осознавая, как он заставлял всех жить в постоянном страхе.

Война и испытания: творчество в условиях конфликта

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, перечеркнув безмятежность предыдущего десятилетия. Война принесла новые испытания и изменила тон советского искусства. Комедийный смех поутих – время требовало патриотических тем, героизма, сплочённости.

Александров, чей талант был неразрывно связан с жанром радостной музыкальной комедии, оказался перед трудным выбором. Продолжать снимать беззаботные фильмы, когда гремят бомбы, было невозможно. И он нашёл иное применение своему дару – поставил кинополотна, призванные вдохновлять народ в годы борьбы.

В разгар войны он снял агитационную картину «Одна семья» (1943) о дружбе народов СССР перед лицом врага, а после победы – военно-политический памфлет «Встреча на Эльбе» (1949) о встрече советских и американских войск.

Любовь Орлова в годы войны тоже нашла своё призвание: она регулярно выступала перед бойцами на фронте, пела свои знаменитые песни, поднимая боевой дух солдат. Её лирическая «Песня о Родине» из фильма «Цирк» звучала на концертах как напоминание, за что сражаются люди.

Супруги эвакуировались в тыл, но продолжали работать: киностудия «Мосфильм» переехала в Алма-Ату, где они пережили тяжёлые годы, поддерживая друг друга. В перерывах между тревожными сводками с фронта Григорий Васильевич лелеял мечту вернуть улыбку своему зрителю, когда грянет победа.

После войны ситуация вновь изменилась. Короткий период союзничества с Западом сменился холодной войной, и в СССР началась кампания против «низкопоклонства перед Западом». Всё, что напоминало о американской культуре, объявлялось чуждым.

Сталин, некогда поощрявший весёлое кино, теперь косо смотрел на джаз и эстраду. Фильмы Александрова тоже попали под негласный запрет: например, жизнерадостные «Весёлые ребята» в конце 40-х перестали публично восхвалять, потому что там звучал джаз Утёсова и чувствовался американский дух.

Близкое окружение Сталина избегало даже ставить пластинки с записями Утёсова при вожде. Александров это остро переживал – ещё вчера его творения были гордостью советского кино, а сегодня на них легла тень подозрительности.

Тем не менее, официально режиссёр оставался признанным мастером. В 1947 году его новая музыкальная лента «Весна» имела успех и даже получила приз в Венеции, доказав, что народ по-прежнему любит их оптимистичные истории.

Но ветер в стране менялся. В 1952 году Александрову поручили снять идеологически выверенный биографический фильм «Композитор Глинка» – пафосный, строгий, совершенно не похожий на его лёгкие комедии.

Режиссёр выполнил задачу, хотя и без прежнего блеска. Это было его последнее обращение к жанру официального эпоса. Вскоре грянули новые перемены – смерть Сталина, оттепель – и нужно было искать своё место уже в другом времени.

Послевоенные годы: оттепель и критика

Март 1953 года. Ушёл из жизни Сталин, эпоха культа личности начала стремительно сменяться временем оттепели.

Для Григория Александрова наступил сложный период переоценки всего, что было создано ранее. Его фильмы 1930-х были неразрывно связаны со сталинской эпохой – они прославляли «жить стало лучше, жить стало веселее», были проникнуты оптимизмом, который теперь выглядел наивным или идеологически лакированным.

Молодые кинематографисты нового поколения – те, кто заявит о себе в конце 50-х, – тяготели к правде жизни, к разоблачению прошлых мифов. На фоне мощных драм о войне, новых психологических картин, старые музыкальные комедии кое-кому казались приветами из прошедшей эпохи.

Александров, некогда новатор, рисковал превратиться в «мастодонта» старого кинематографа. Но он не собирался сдаваться без боя.

В конце 1950-х Григорий Васильевич делает попытку перезагрузки. Он возвращается к любимому жанру – музыкальной эксцентрике – но уже в новом ключе. В 1958 году выходит его сатирический кинозарисовка «Человек человеку», а в 1960 – комедия «Русский сувенир».

Он старается идти в ногу с временем, экспериментировать с формой ревю, цветным изображением, более современной музыкой. Однако эти работы не имели прежнего резонанса. Зритель, измученный войной и долгими годами официоза, требовал или глубокой правды, или искромётного свежего юмора.

Картины Александрова, увы, выглядели несколько старомодно. Их нельзя было назвать провальными, но и триумфа не случилось.

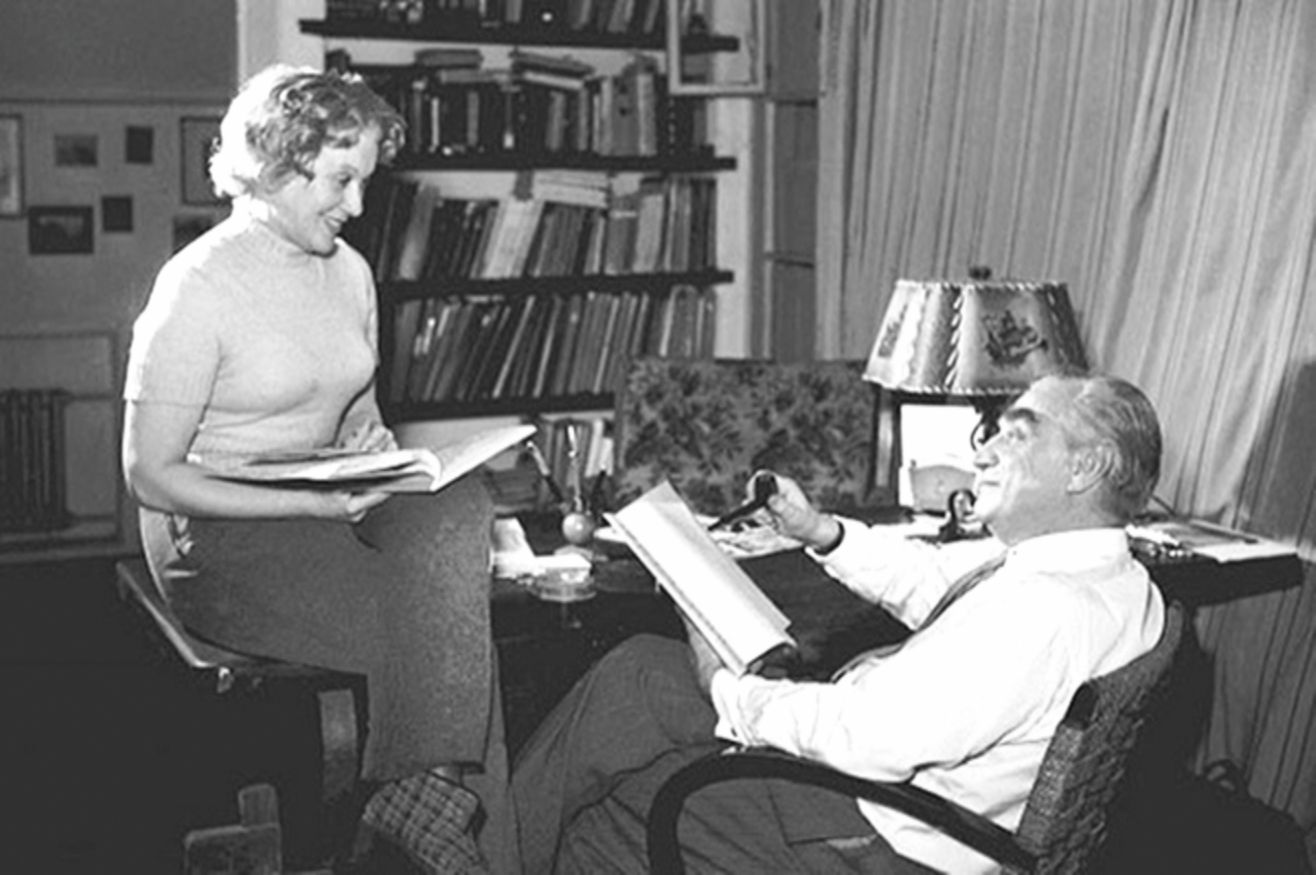

Тем не менее, имя Александрова по-прежнему внушало уважение. Он активно занимался педагогической деятельностью – в 1951–1957 годах возглавлял мастерскую режиссёров во ВГИКе. Его учениками становились новые таланты, и Григорий Васильевич охотно делился своим колоссальным опытом.

Но собственное творчество всё больше буксовало. Сказывалось и то, что его муза и главная звезда, Любовь Орлова, тоже старела, а без неё он не мыслил своих фильмов.

В то время, когда на экран выходили молодые актрисы, Орлова упорно продолжала играть девушек и женщин намного моложе себя – её безупречный стиль и дисциплина позволяли ей долго выглядеть моложаво. Однако реальность брала своё.

К середине 1960-х Орловой было за 60, и новых звёздных ролей для неё не находилось. Супруги тяжело переживали закат карьеры, но одна безумная идея всё же грела их сердца.

В 1973 году, спустя более десяти лет без больших премьер, 70-летний Александров решается на авантюру: снять ещё один художественный фильм с Орловой в главной роли. Супруги задумали шпионскую драму «Скворец и Лира», где Любовь Петровна должна была сыграть молодую разведчицу.

Никто не посмел перечить маститым ветеранам, хоть и понимали риск этой затеи. Александров долго работал над сценарием, добился цветного широкоформатного производства – денег не жалели. Съёмки шли тяжело, но фильм удалось закончить.

Увы, случилось неизбежное: премьера в 1974 году не состоялась. Рука не поднялась выпустить на широкий экран историю, в которой 71-летняя Орлова изображает юную героиню – зрители на закрытых показах едва сдерживали растерянность.

Картина так и легла на полку, выйдя ограниченно лишь двадцать лет спустя, уже в постсоветское время. Критики назвали её странным артефактом, «прощальной валентинкой двух стариков». Это было горькое фиаско. Александров, привыкший к овациям, переживал болезненно: он понимал, что время не обмануть.

После этого удара Григорий Васильевич больше не снимал игровых фильмов. Он замкнулся в себе, занимался лишь общественной деятельностью и воспоминаниями.

Впрочем, государство оценило его заслуги: в 1973 году, в день 70-летия, Александров получил высшую награду – звание Героя Социалистического Труда за вклад в кино. Его имя звучало с экранов торжественных программ, но молодёжь уже знала его меньше, чем героев нового времени.

Так завершилась целая эпоха в советском кинематографе.

Личная жизнь: любовь, потери и одиночество

История любви Григория Александрова и Любови Орловой – отдельная глава, полная нежности и драматизма. Их соединила сама судьба, когда оба нуждались друг в друге: он – в талантливой партнёрше и музе, она – в надёжном друге и творческом наставнике вместо смятой репрессиями прошлой жизни.

Они поженились в 1936 году, после совместной работы над «Весёлыми ребятами». С тех пор их почти невозможно было увидеть порознь – Александров и Орлова стали именами-синонимами, олицетворяя образцовый союз искусства и любви.

Их отношения были не похожи на бурный роман – скорее глубокое уважение и взаимное обожание. Примечательно, что в быту супруги обращались друг к другу на «вы», как старомодные дворяне, – этим фактом поражались многие знакомые. Но за внешней формальностью скрывалась настоящая нежность.

Люди, хорошо их знавшие, утверждали, что они буквально боготворили друг друга. Григорий Васильевич называл жену не иначе как Любочка, возвышал на пьедестал, а она видела в нём своего «золотого бога», как сказала при первой встрече.

У них не было детей – сначала карьера казалась важнее, потом оказалось поздно. Орлова одно время признавалась в интервью: «Мне самой хочется ребенка, и ребенок обязательно будет». Но судьба распорядилась иначе: матерью она так и не стала, всю нерастраченную нежность отдавая мужу, племянникам, любимым собакам.

Они были единым целым. На съёмочной площадке – партнёры и соратники, дома – заботливая пара. Любовь Петровна вставала на рассвете, чтобы приготовить Григорию его любимый кофе, сопровождала его повсюду. Он же души не чаял в супруге, не переносил разлук даже на день.

Когда случалось отлучиться в командировку, Александров тут же писал ей нежные записки и телеграммы. «Люблю, как человек, тоскую, как собака», – выводил он в одном послании. «Скучать начал, как только вернулся домой», – признавался в другом.

Она бережно хранила эти любовные послания до конца своих дней, как драгоценность. Григорий Васильевич умел быть романтичным: мог посреди рабочего дня прислать жене букет или записку с одним словом «скучаю». Их переписка – целый роман в письмах, проникнутый юмором и нежностью.

Конечно, не всё было безоблачно. Супруги пережили утрату близких, годы страха во время репрессий, войну. С годами дом становился всё тише.

В 1975 году на долю Александрова выпало самое тяжкое испытание – уход Любови Петровны. В январе, в день его рождения, Орлова внезапно потеряла сознание. Её увезли в больницу, где обнаружилось серьёзное заболевание – рак в запущенной стадии. Врачи решили не говорить пациентке всей правды, уверяли её, что всё позади и операция прошла успешно, даже показали бутафорские «удалённые камни», чтобы успокоить.

Александрову же сообщили истину: дни жены сочтены. Услышав приговор, 72-летний Григорий Васильевич тихо произнёс лишь странную фразу: «Хорошо, что она первая…». Рядом сидевшие люди опешили – как он мог такое сказать? Но он имел в виду совсем другое: Александров понимал, что если бы первым ушёл он, для Любови Петровны это стало бы ударом куда страшнее, чем болезнь и смерть.

Он всегда оберегал её, даже в этот момент думая о её душе.

Любовь Орлова скончалась 26 января 1975 года. Александров пережил её на восемь лет. Эти последние годы стали для него временем глубокого одиночества.

Их роскошный дом опустел. Григорий Васильевич резко сдал, почти не работал. Он снял лишь один фильм – документальный, посвящённый памяти жены: «Любовь Орлова», 1983, – как прощальное любовное письмо к ней. Старый режиссёр часто пересматривал их совместные картины, бережно хранил её вещи.

Близким он признавался, что жизнь потеряла для него свет. Когда говорили о Орловой, в его глазах появлялись слёзы. Её портрет стоял на его рабочем столе до конца.

В декабре 1983-го Григорий Васильевич Александров ушёл из жизни, так и не оправившись от своей главной утраты.

Они покоятся рядом, на Новодевичьем кладбище – легендарная пара советского кино, неразлучные и после смерти.