«Коммерческая любовь» в Петербурге прошла долгий путь — от жестоких запретов до государственной регламентации, пока не исчезла с приходом большевиков.

До революции Санкт-Петербург был не только центром политической и культурной жизни Российской империи, но и городом, где процветала индустрия удовольствий. Дома терпимости были неотъемлемой частью его повседневности, существуя как в элитных районах, так и в трущобах.

С середины XIX века власти осознали, что бороться с древней профессией запрещающими мерами бессмысленно. В 1843 году император Николай I подписал указ о легализации домов терпимости.

На французском языке такие места назывались Maison de tolérance, но в России прижилось хоть и схожее, но другое название «Дом терпимости», означающее, что государство нехотя, но терпели подобные заведения.

Система жёсткого полицейского контроля должна была минимизировать распространение венерических болезней, а также поддерживать «моральный порядок» в столице.

Разрешение открыть дом терпимости могла получить только женщина от 30 до 60 лет, а самой кокотке должно было быть не менее 16 лет. Во время её «регул» было запрещено заниматься ремеслом.

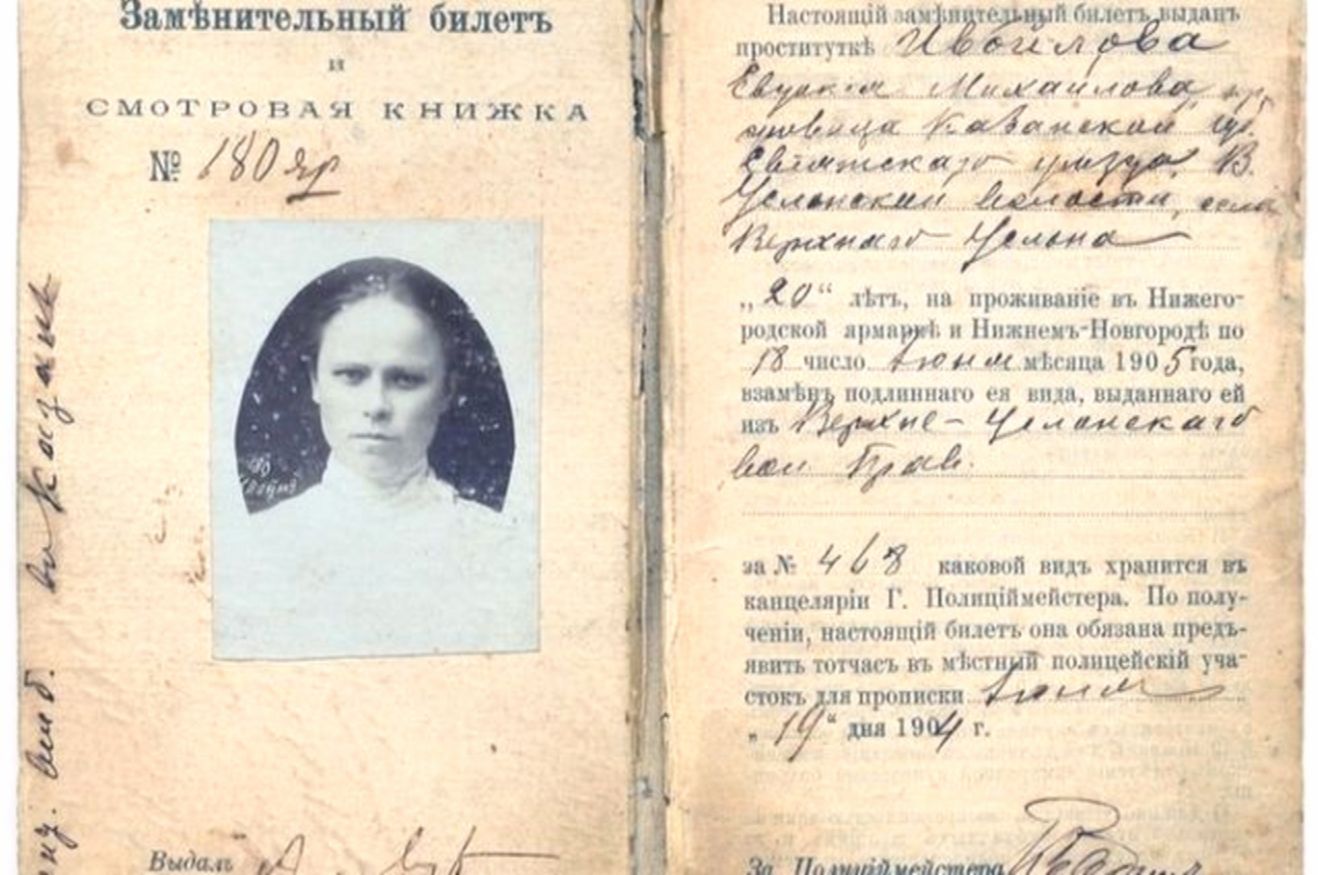

Каждая женщина, работавшая в доме терпимости, должна была встать на учёт и получить так называемый «жёлтый билет». Этот документ лишал её гражданских прав, но позволял легально заниматься профессией.

Женщины регулярно проходили медицинские осмотры, а владельцы домов терпимости обязаны были следить за соблюдением правил. Однако такая регламентация не спасала женщин от суровой реальности: их положение оставалось унизительным, а жизнь — тяжёлой и полной опасностей.

Хотя звучит это как своеобразная система, по факту она, скорее, становилась способом контроля над женщинами, уже вынужденными заниматься унизительным ремеслом из-за бедности, отсутствия семьи и образования или просто жизненных обстоятельств.

Власти полагали, что подобная система сделает «аморальную» сферу менее заметной на улицах, позволит установить форму взаимодействия с «девицами» и при этом получать доходы от налогов и взносов за лицензирование.

Суть официального статуса заключалась в том, что женщина, решившая (или вынужденная) пойти в это ремесло, должна была встать на специальный учёт в полицейском участке. Как я написала выше ей выдавали «жёлтый билет», но почему он назывался «жёлтым»?

Жёлтый билет

Название «жёлтый билет» появилось из-за цвета документа, который выдавали женщинам, состоявшим на официальном учёте. Этот цвет был выбран неслучайно: жёлтый традиционно ассоциировался с позором и маргинализацией.

В разных странах Европы, где существовали аналогичные системы контроля, жёлтый цвет использовался для маркировки социально нежелательных элементов.

Например, в средневековой Европе жёлтые знаки заставляли носить евреев и прокажённых, а в Китае жёлтые повязки использовались для обозначения преступников. Ещё император Павел I предписал таким женщинам носить жёлтую одежду, но этот указ был отменен после его смерти.

В Российской империи «жёлтый билет» был не просто пропуском в официально разрешённый мир любви за деньги, но и документом, который превращал женщину в лицо без прав. Получив его, она лишалась возможности вступать в законный брак, была ограничена в правах на передвижение, должна была регулярно проходить медицинские осмотры и в любой момент могла быть задержана полицией.

Многие женщины рвали эти билеты и пытались уйти из этой системы, но без него их быстро арестовывали за незаконную деятельность.

Как проверяли их здоровье

Система медицинского контроля была жёсткой, но далеко не эффективной. Женщины, получавшие «жёлтый билет», обязаны были проходить регулярные осмотры у врачей, работающих при полицейских участках. Обычно их проверяли раз в неделю или раз в две недели.

Осмотр проходил в особых больничных отделениях, называемых «венерическими кабинетами». Женщин проверяли на наличие симптомов сифилиса, гонореи и других инфекционных заболеваний. Основным методом диагностики был визуальный осмотр. Если у женщины находили признаки венерической болезни, её отправляли на лечение в специальный госпиталь, где она находилась до полного выздоровления.

Однако медицинская система имела множество недостатков. Проверки не были стопроцентно надёжными, осмотры часто проводились формально, а некоторые врачи брали взятки, позволяя больным женщинам продолжать работать. Это приводило к широкому распространению заболеваний.

Кроме того, условия в венерических клиниках были тяжёлыми: женщин могли держать там месяцами, а иногда подвергали унизительным процедурам, считая их не достойными нормального обращения. Неудивительно, что многие предпочитали скрываться и работать нелегально, чем проходить официальные осмотры.

Как общество относилось к «жёлтым билетам»

Несмотря на официальную легализацию, общество относилось к этим женщинам с презрением. Даже если женщина оставляла профессию, её прошлое преследовало её всю жизнь. Она не могла выйти замуж за уважаемого человека, найти достойную работу или восстановить своё доброе имя.

Система «жёлтых билетов» просуществовала до 1917 года, когда большевики ликвидировали её вместе с царским строем. Однако проблема не исчезла – она просто ушла в подполье.

Три вида домов терпимости

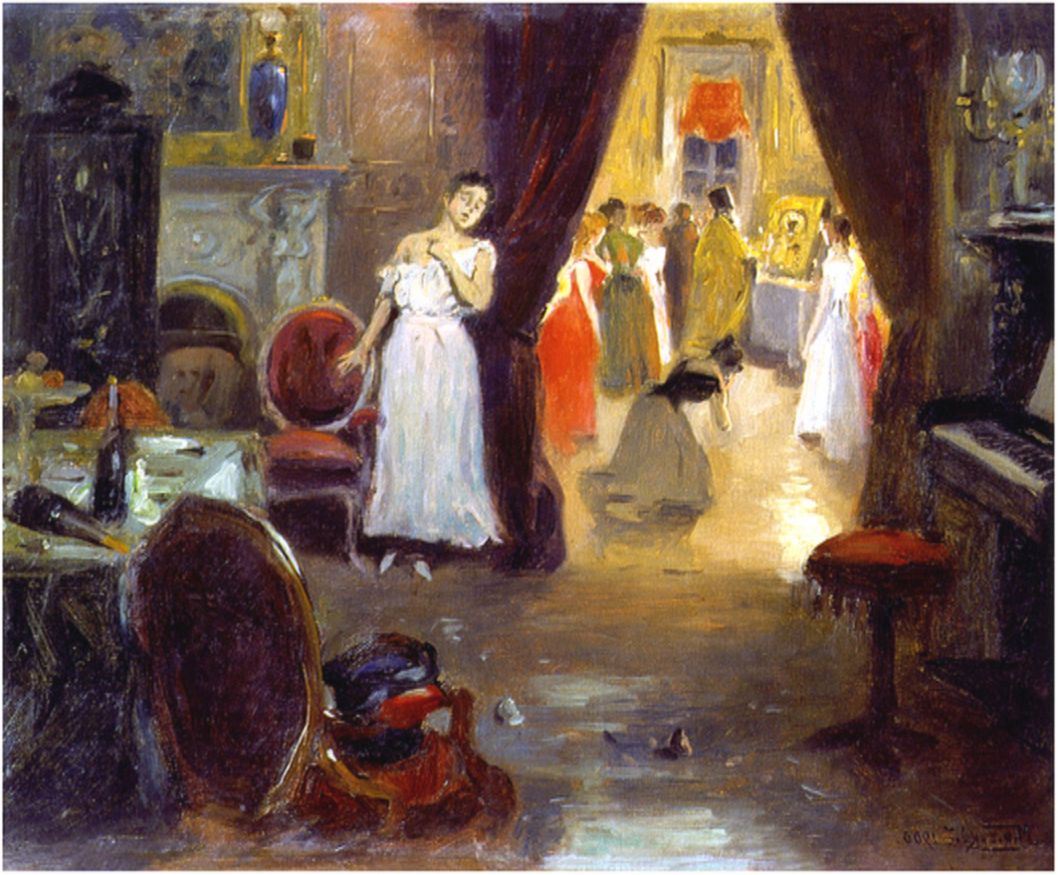

Петербургские дома терпимости можно было условно разделить на несколько категорий. В центре города, на Итальянской улице и Лиговском проспекте, находились заведения высшего разряда. Там принимали только аристократов, дипломатов, богатых промышленников и офицеров гвардии.

Там работали исключительно женщины, обладавшие привлекательной внешностью и образованием. Они умели вести беседы, играли на музыкальных инструментах, знали основы хорошего тона. В таких заведениях всё было пропитано роскошью: дорогие интерьеры, французские вина, дорогие украшения.

Клиенты могли не только воспользоваться услугами девушек, но и провести время за беседой, заказать изысканный ужин или насладиться живой музыкой.

Но даже дамам в элитных заведениях стоило беспокоиться за свое будущее. Никто из них не хотел спуститься вниз по «карьерной лестнице». Картина Крамского «Неизвестная» до сих пор будоражит воображение современников.

Некоторые считают, что Крамской изобразил «высокомерную кокотку» в поисках клиента, так как девушка находится в карете одна и очень дорого одета. Что на самом деле хотел изобразить художник так и осталось для нас тайной.

Средние дома терпимости находились ближе к окраинам, в районах, где проживали мелкие чиновники, офицеры и купцы. Они были более демократичными, а их клиентура не столь избранной. Здесь нередко устраивались шумные вечеринки, танцы, а иногда даже театральные постановки.

Но в отличие от дорогих заведений, девушки в подобных домах терпимости работали в куда более жёстких условиях: они зависели от владельцев, могли подвергаться насилию со стороны клиентов, а их заработки были минимальными.

На дне социальной лестницы находились дешёвые притоны и нелегальные дома терпимости, чаще всего расположенные в трущобах. В этих местах царила антисанитария, женщины работали в ужасающих условиях, а их жизнь могла оборваться в любой момент.

Клиентами становились солдаты, матросы, рабочие, беднейшие слои общества. Нередки были случаи насилия, распространения болезней и даже убийств. Многие девушки попадали в такие места не по своей воле: кого-то продавали, кого-то заманивали обещаниями хорошей жизни, а кто-то просто не имел иного способа выжить.

Например, «Малинник» — злачное место, расположенное рядом с Сенной площадью. Это заведение имело дурную репутацию, и даже полиция неохотно вмешивалась в его дела. Внутри царил разгул, пьянство и беспредел, а клиентами становились самые разные слои общества.

Жизненные истории женщин, работавших в дореволюционных домах терпимости, бывают разными. Некоторые приходили туда по своей воле, увлечённые соблазном лёгкой наживы или жаждой красивой жизни, о которой ходили легенды.

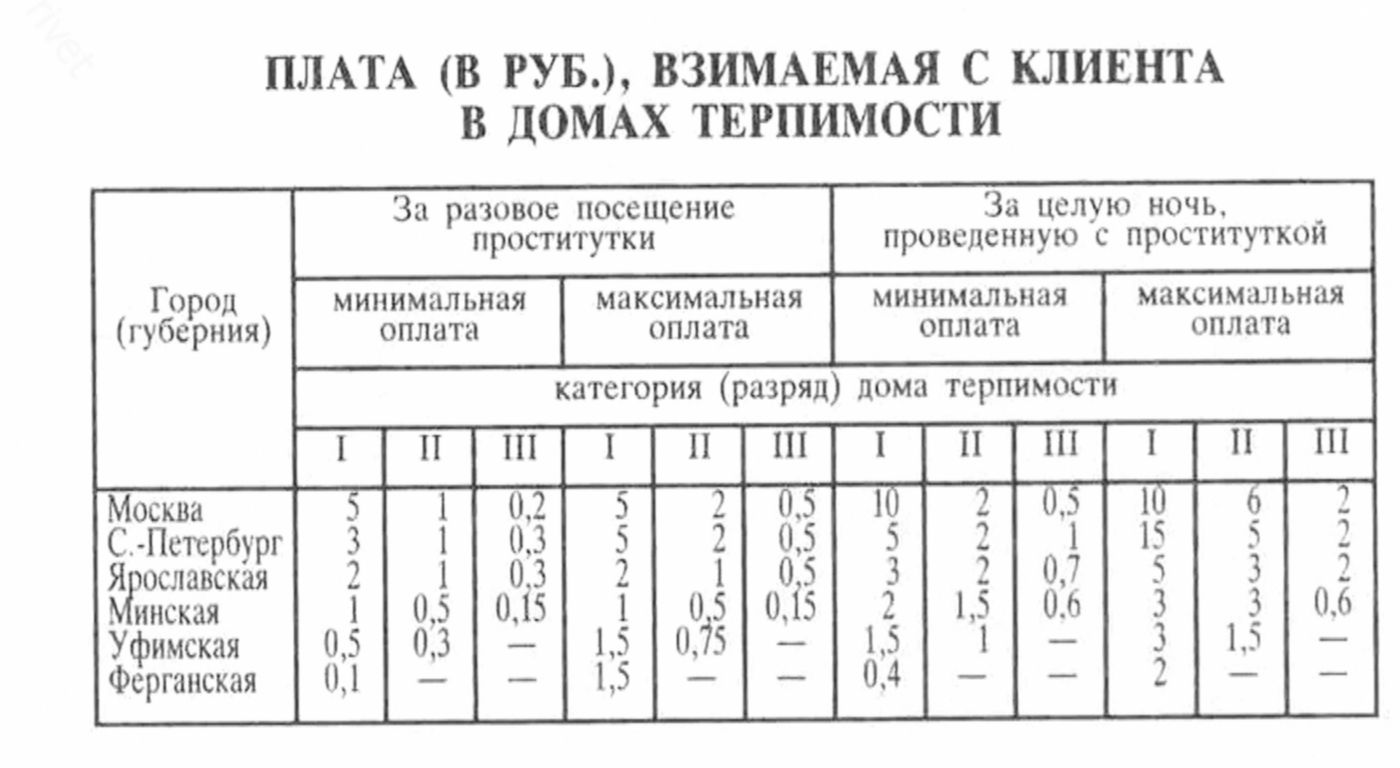

Но у большинства судьбы складывались трагичнее: бегство из бедной крестьянской семьи, где не хватало денег на пропитание, увольнение с фабрики, оставшейся без заказов, унижение и нужда. Так как дома терпимости были официальным заведением, то они облагались налогом. Работающая женщина получала всего 1/4 от оплаты клиента.

Иногда девушки, попадавшие в Петербург в надежде найти работу горничной или портнихой, в конечном счёте оказывались безо всякой поддержки и выживали, соглашаясь работать «в публичном доме». В мемуарах тех лет и некоторых литературных произведениях можно встретить описания отдельных женщин, сумевших при помощи покровителей достичь относительного процветания.

Разумеется, существовало и многочисленное нелегальное поле для сей профессии — уличная торговля без жёлтого билета и, соответственно, без всяких медицинских осмотров. К концу XIX века с ростом городского населения и приходом индустриализации число женщин, не состоявших в реестре, только увеличивалось.

Полицейские власти предпринимали усилия по ужесточению контроля, задерживая подобных «незарегистрированных» женщин и нередко сажая их в тюрьму или принудительно отправляя в больницу. Однако система регистрации была несовершенной: многие предпочитали скрываться от неё или уезжать в другие города, где власть смотрела на всё не так пристально.

После Революции 1917 года большевики объявили сию «профессию» символом буржуазного разложения. Публичные дома закрылись. Декреты, изданные новой властью, объявляли равенство женщин.

Однако, безусловно, проблемы никуда не исчезли: в советское время «древняя профессия» продолжала существовать, хотя и вне закона и в более завуалированной форме, без жёлтых билетов и официальных разрешений.