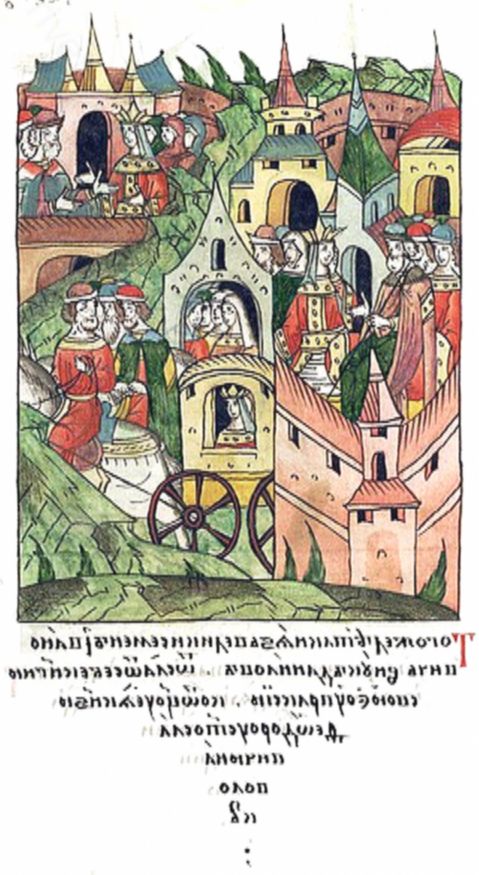

Ранние браки в европейском Средневековье всегда вызывают удивление. Ради политических целей к алтарю вели детей. А как на Руси? Оказывается, и у нас такое бывало. В 1465 году московский князь Иван III женил наследника Рязани на своей сестре, Анне. Девушке было тринадцать лет. Расчет был понятен: с помощью родственницы собирались контролировать рязанские земли.

До крещения Руси с браком всё было проще: «умыкнули» девушку, по согласию или без, и стала она жить в чужом доме. Сколько лет было таким невестам – сказать сложно. Но с конца X века начал формироваться институт брака, складывались свадебные обычаи. Мнение девушки стали учитывать.

Ведь отказала же полоцкая Рогнеда князю Владимиру (правда, впоследствии была взята им в жёны). А в Уставе князя Ярослава Владимировича даже прописаны «штрафы», если родители неволят дочь идти замуж, или, наоборот, высказываются против её выбора: «аще дева восхощет замуж, а отец и мати не дядять».

Возраст для брака считался подходящим, если молодой особе исполнилось 13. Но в документах средневековья можно найти и совсем другие данные. Княжна Верхуслава Всеволодовна, на момент обручения, была «млада суще осьми лет».

Мария Борисовна Тверская, первая супруга Ивана III, была обручена с ним в пятилетнем возрасте, в 1447 году. Венчание состоялось позже, когда княжне Марии исполнилось десять (к слову, жених был ненамного старше неё, всего на два года). Разумеется, в этом случае главную роль играли интересы политики и богатое приданое девушки.

Жениться разрешалось два раза. Третий – если предыдущие муж или жена умерли, а детей не оставили. А вот четвертый союз был уже невозможен. Иван Грозный с его коллекцией жен не укладывался в эти каноны, а потому всех его супружниц, начиная с четвёртой (Анны Колтовской), церковь не считала законными.

«Первый брак – закон, второй – прощение, третий – законопреступление, четвёртый – нечестие» — говорили в те времена. Первой и любимой жене Ивана IV , Анастасии, на момент брака было то ли 17, то ли 15 лет (источники сообщают разные даты). Не больше шестнадцати исполнилось и второй, Марии Темрюковне. А вот об остальных жёнах точных сведений не сохранилось.

В среде древнерусской знати, в точности, как и в королевствах Западной Европы, часто практиковали ранние союзы. В тринадцатилетнем возрасте повели под венец княжну Марию Ярославну Боровскую. Женой московского правителя Василия Тёмного она стала в 1433-м, а родилась – в 1420 году.

Если же верить другим сведениям, то Мария была ещё моложе… Такой была участь многих знатных девушек. Свекровь Марии, Софья Витовтовна из литовского княжеского рода, тоже рано вышла замуж – в пятнадцать.

Дочь великого князя Суздальского, Евдокия, в тринадцать лет была выдана за князя Дмитрия Донского. Брак должен был положить конец распрям двух земель. В этом случае «всё сошлось»: и политические цели удалось достичь, и создать крепкий союз двух любящих людей.

Они были вместе двадцать два года, а когда Дмитрия не стало, княгиня долго не могла прийти в себя: «Погас свет очей моих… Где ты сейчас, сокровище жизни моей? Почему не поговоришь со мной?»

И все-таки в эпоху раздробленности, когда один князь с лёгкостью поднимал войска против другого, чувства играли второстепенную роль. Так что союз Евдокии и Дмитрия – скорее исключение, нежели правило. Когда выдавали замуж старшую дочь этой пары, прежде всего, смотрели на практическую выгоду союза.

Софья Дмитриевна стала княгиней рязанской, чтобы погасить огонь вражды между Рязанью и Москвой. Было ей приблизительно 15, по тем временам – совсем взрослая девушка.

Первая жена московского князя Симеона Гордого, Анастасия, тоже была вряд ли старше. Но скорее всего – моложе Софьи. Её дата рождения приблизительна, 1320-й год. А уже в 1333-м Анастасия вышла замуж. Кстати, её «родное» имя звучало совсем иначе, Айгуста.

В великом княжестве Литовском исповедовали другую веру, поэтому Айгусте пришлось принять православие и после этого сменилось и её имя. Так впоследствии меняли имена и многочисленные немецкие принцессы, выходившие замуж за великих князей из рода Романовых.

Со второй женой Симеона Гордого вышло ещё интереснее. Звали её Евпраксия Фёдоровна, и супругой московского правителя она стала в 1345 году. То есть, князь повторно женился почти сразу же после смерти Айгусты-Анастасии. Новая княгиня «продержалась» всего несколько месяцев.

По непонятной причине, муж внезапно отослал её в город Волок. Историки до сих пор задаются вопросом — что же случилось? Пояснений взять неоткуда, ведь даже в «Бархатной книге», это описали не слишком вразумительно: «И великую княгиню на свадьбе испортили: ляжет с великим князем, и она ему покажется мертва».

В XVII и в XVIII веке единообразия не было. Венчали и подростков, и тех, кому «перевалило» за двадцать. Никого не удивляли юные матери и новобрачные в 22-25. Жизнь стала меняться. Официально же возраст для вступления в брак неоднократно уточняли. В 1774 году церковь в России дала пояснения: венчать можно девушек с 13, и юношей – с 15 лет.

Изменить это правило удалось в следующем столетии, императору Николаю Первому. Его указ от 1830 году сделал невозможным союз девушки моложе шестнадцати и молодого человека, которому не исполнилось восемнадцать. Правда, в глубинке этого правила придерживались не все, и женилсь на Руси, как им было удобно.

Кстати, вы помните княжну Анну, которую выдали замуж для «усмирения» рязанского правителя? Расчёт на неё не оправдался. Обретя статус замужней женщины, Анна вскоре вошла во вкус власти. После смерти мужа она стала регентшей в рязанских землях и активно поддерживала идею независимости от Москвы. До самой смерти Анна Васильевна заставляла московских князей считаться со своим мнением.