Картина была ужасающая: ничего подобного следователи из Петербурга раньше не видели. Курская Салтычиха явно переплюнула свою предшественницу, недоброй памяти Дарью Николаевну!

Ее батюшка, Константин Иванович Маврогени, возвысился во времена Екатерины II. Выходец из богатого бессарабского рода служил драгоманом (то есть, переводчиком) в Османской империи, затем принял участие в присоединении к России Крыма Светлейшим князем Григорием Александровичем Потемкиным-Таврическим.

Дочь Ольгу родила Константину Ивановичу в 1773 году законная супруга Татьяна Васильевна, урожденная Христофорова — женщина невероятной красоты и, как сказывали, ангельского характера.

Вскоре после рождения Оленьки, ее батюшка был назначен обер-директором таможен Таврической губернии и получил от Потемкина право на откуп соляных промыслов в Крыму.

Константин Иванович в короткий срок стал одним из богатейших людей страны, и на полученные деньги приобрел множество поместий в разных частях российского государства.

К завидной невесте Оленьке Маврогени сватались многие видные аристократы, но родители были очень разборчивы, подыскивали ей ровню.

Замуж Ольга вышла в 1793 году в возрасте 20 лет. Ее супругом стал богатейший помещик Екатеринославской губернии, 32-летний Ананий Герасимович Струков.

Вскоре Ольгу Струкову, любившую театр, чтение, обладавшую прекрасным чувством юмора, стали называть «первой леди» Екатеринославля.

В 1795 году Ольга родила сына Эммануила. Через год у Струковых родилась девочка, но прожила она на свете всего неделю: малышке едва успели дать имя — Елизавета.

В 1803 году Ольга Константиновна родила сына Петра, будущего генерал-майора.

Вскоре после появления на свет второго сына, Ананий Герасимович Струков, совсем еще не старый, скоропостижно скончался.

Ольга Константиновна, которой нужно было дать сыновьям образование, после смерти мужа переехала из Екатеринослава в Петербург.

В 1807 году вдова во второй раз венчалась законным браком. Избранником 34-летней женщины стал 47-летний помещик и сенатор Федор Максимович Брискорн.

Брискорн жену не любил и побаивался: брак для Федора Максимовича был вынужденным. Дело в том, что еще до свадьбы вдова Струкова обвинила сенатора в лихоимстве и инициировала судебное разбирательство, грозившее Брискорну разорением и тюрьмой. Брачное предложение Ольге Константиновне мужчина делал ради того, чтобы избежать худших напастей, чем брак с нею.

*

В Петербурге супруги Брискорн жили на широкую ногу. Знакомый семьи, журналист и издатель Николай Иванович Греч, вспоминал:

«Жили широко и великолепно, в большом доме близ Каменного театра, везде была пыль и грязь, лакеи оборваны, в комнатах тяжелый запах, из дверей неслись нестройные звуки музыки домашнего оркестра, из внутренних комнат слышалась громкая брань».

«Громкая брань», услышанная Гречем, — это была чаще всего брань Ольги Константиновны. Женщина бранила своего мужа за любой проступок, но еще больше доставалось дворовым людям Брискорнов — крепостных помещица и за людей-то не считала.

Однако в Петербурге Ольга Константиновна не могла в полной мере проявить свой дурной нрав.

С 1809 году Ольга Константиновна активно скупала с аукциона имения в Курской губернии — всего ей было приобретено десять сел и деревень, в том числе, село Прилепы.

В живописных Прилепах Ольга Константиновна с мужем и детьми проводила лето и осень. Зимовали в Петербурге.

Если в столице мадам Брискорн старалась выглядеть просвещенной дамой, образцом благочестия, то на Курщине женщина вела себя как сущий деспот.

Крестьяне, при прежнем помещике платившие оброк, были переведены на барщину. В селе Прилепы «сенаторша Брискорн» начала строительство огромной суконной фабрики с заграничными станками и паровой машиной.

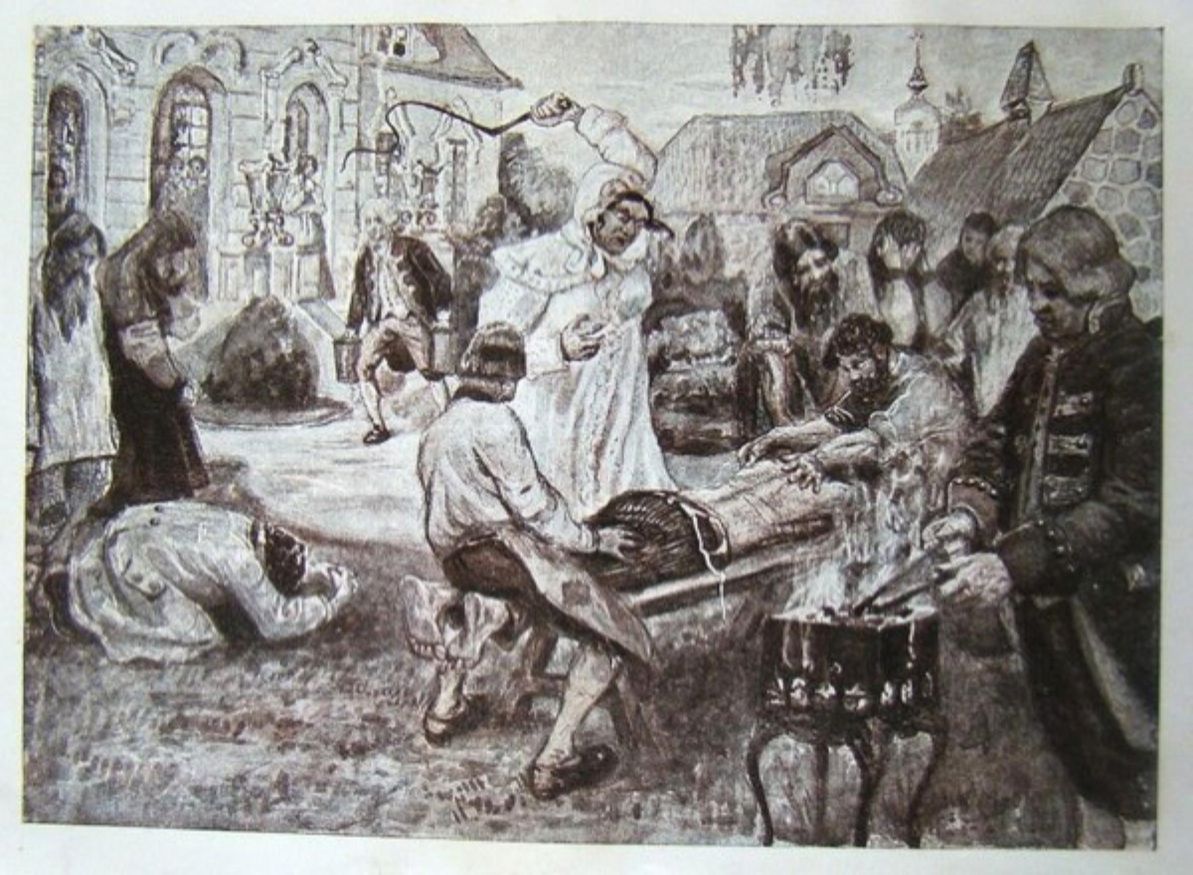

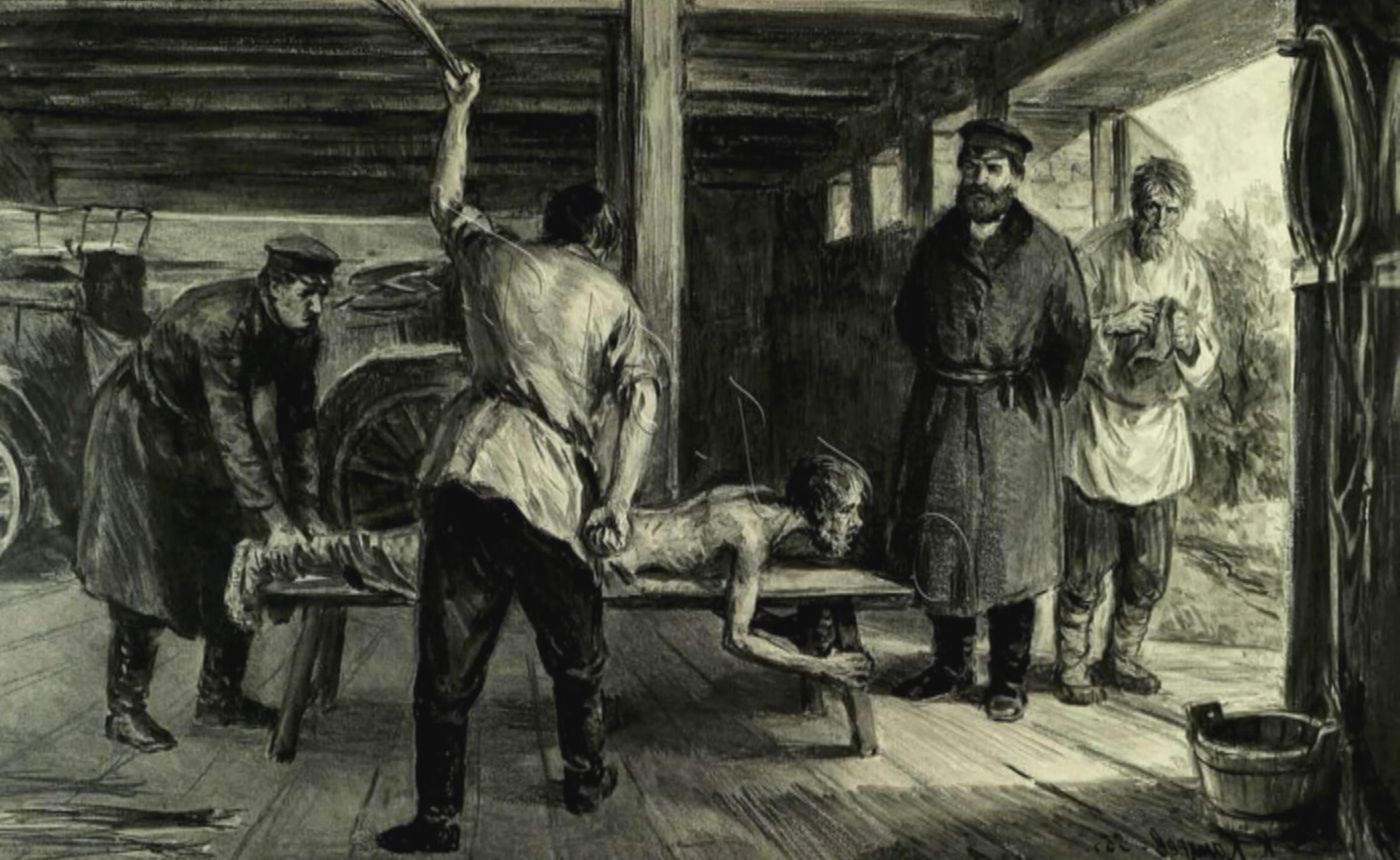

Эта фабрика стала настоящей «фабрикой пыток» для крестьян. Все работники — как взрослые, так и малолетние, — подвергались зверским наказаниям за самый малейший проступок.

Пока крестьяне трудились на фабрике, обрабатывать землю они не могли, а барщину все равно нужно было платить. В короткий срок крестьяне были ввергнуты в полную нищету и отчаяние. Смертность в Прилепах достигла невероятного уровня.

Ольга Константиновна не желала замечать бед крестьян. По мнению помещицы, во всем были виноваты «лень и непослушание» крепостных. Щадить подневольных сенаторша не собиралась: чуть ли не ежедневно на конюшне кого-то запарывали до смерти.

В 1822 году слухи о зверствах «Курской Салтычихи» дошли до императора Александра I. Государь поручил провести тайное расследование.

Прибывшие в Прилепы следователи были шокированы масштабом разверзшегося перед ними крепостного ада. Крестьян, пытавшихся сбежать с фабрики, Брискорн приказывала приковать к станкам на цепи. Если рабочий не справлялся с установленной барыней трудовой нормой, его били батогами, плетьми или палками.

Прикованных к станкам зачастую не кормили и те помирали на цепи.

С особым остервенением Ольга Константиновна относилась к молодым девушкам, которых считала лентяйками и «смутьянками». Для наказания особ женского пола Брискорн сформировала целую команду из подкормленных крестьян — своего рода опричников. Издевательства «опричников» над особо красивыми крестьянками «Курская Салтычиха» приходила посмотреть самолично, давала сподручным «дельные» советы.

Лишь с октября 1820 по май 1821 года на фабрике Брискорн умерли от травм, болезней и голода 121 человек, из которых 44 были младше пятнадцати лет.

По приказу Ольги Константиновны большинство умерших были похоронены без отпевания и без гробов.

Следователей больше всего поразило, что «Курская Салтычиха», творя истинную лють в своем поместье, отличалась набожностью и была одной из главных благотворительниц губернии. На деньги Ольги Константиновны возводились церкви и храмы, от ее имени раздавалась милостыня нищим.

После завершения следствия государство взяло фабрику Брискорн под опеку.

Казалось, за все ее преступления Ольга Константиновна должна была понести наказание не меньшее, чем печально знаменитая Дарья Салтыкова.

Однако этого не произошло. Власти побоялись показательно разбираться с помещицей.

Брискорн вернулась с Курщины в Петербург, где жила вполне вольготно вплоть до своей смерти от апоплексического удара в марте 1836 года. Помещице на момент смерти было 63 года.

Увы, далеко не всегда злодеи получали и получают заслуженную кару!