Её имя гремело в театрах Петербурга, шепталось в коридорах Зимнего дворца и писалось на афишах Парижа золотыми буквами. Матильда Кшесинская — женщина, чья жизнь стала балетом на острие ножа, где за каждым пируэтом скрывались любовь, власть и опасность.

Она пленила наследника престола, но не смогла удержать его; пережила трёх Романовых, революцию и две мировые войны, но не сломалась; превратила эмиграцию в новую сцену, а старость — в легенду. Её обожали и ненавидели, называли «украшением русского балета» и «поглотительницей казённых миллионов».

Но даже на закате дней, в крошечной парижской квартире, она оставалась королевой — с фотографиями Николая II на стенах, фамильными драгоценностями в шкатулке и гордым заявлением: «Моё имя не забудут никогда».

Эта история — не просто о балерине. Это история о том, как женщина, рождённая для танца, заставила плясать саму историю. И заплатила за это сполна.

Матильда Кшесинская родилась в семье обрусевших поляков Кржезинских в 1872 . Фамилию Кржезинские они заменили на Кшесинские. Такая фамилия была более благозвучной для сцены. Отец был знаменитым польским танцовщиком и родоначальником мазурки в России, которого пригласил в Императорский театр сам российский император, и мазурка сделалась одним из основных бальных танцев в России.

В своих воспоминаниях Матильда пишет: «Детство мое было очень счастливое и радостное. Мои родители очень любили своих детей и жили для них. Своею любовью и заботою о нас они создали ту чарующую обстановку, которая останется навсегда самым дорогим воспоминанием моего детства.

Моя мать окончила Императорское Театральное училище и несколько лет была артисткой балетной труппы, но вскоре покинула сцену, выйдя замуж за артиста балетной труппы Леде, француза по происхождению. Овдовев, она вышла замуж вторым браком за моего отца. От этих двух браков у моей матери было всего тринадцать человек детей, из коих я была самая младшая, тринадцатая.

Я была любимицей отца. Он угадывал во мне влечение к театру, природное дарование и надеялся, что я поддержу славу его семьи на сцене, где блистали его отец и он сам». Маля, как звали ее домашние, окончила Императорское Театральное училище, где по традиции выпускной экзамен проходил при полном участии царской семьи.

Александр Третий, заметив талантливую балерину на представлении, напутствовал ее: «Будь украшением и славой нашего балета!» Позже в мемуарах она написала: «Слова Государя звучали для меня как приказ. Быть славою и украшением русского балета — вот то, что теперь волновало мое воображение. Оправдать доверие Государя — было для меня новой задачей, которой я решила посвятить мои силы».

Также государь пригласил Матильду участвовать в торжественном обеде в честь выпуска, где посадил ее между собой и сыном Николаем, двусмысленно погрозив обоим: «Смотрите — только не флиртуйте слишком!» Ей было тогда 17 лет, а наследнику шел 21-й год. Кшесинскую сильнее всего поразили его голубые глаза, сияющий добротой взгляд.

С ее стороны это была любовь с первого взгляда, и она написала в мемуарах: «Когда я прощалась с Наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так, как при встрече, в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе в этом отчета». Он так написал об этой встрече в дневнике:

«Поехали на спектакль в Театральное училище. Была небольшая пьеса и балет. Очень хорошо. Ужинали с воспитанниками».

Как большинство артистических натур, Малечка была фаталисткой и свято верила в предопределенность этой встречи, ведь оба они были помечены «двойкой»: ему после коронования предстояло стать Николаем II, а ее балетная критика окрестила Кшесинской-2, чтобы как-то отличать от старшей сестры Юлии, тоже талантливой балерины.

Через три года Николай так размышлял о своей любви: «…весьма странное явление, которое я в себе замечаю: я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместимы в душе. Теперь уже пошел четвертый год, что я люблю Аликс Г<ессенскую> и постоянно лелею мысль, если Бог даст, на ней когда-нибудь жениться!

На следующую зиму я сильно влюбился в Ольгу Д<олгорукую>, теперь, впрочем, это прошло! А с лагеря 1890 года по сие время я страстно полюбил (платонически) маленькую К<шесинскую>. Удивительная вещь наше сердце! Вместе с этим я не перестаю думать об Аликс! Право, можно было бы заключить из этого, что я очень влюбчив?

До известной степени да; но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до крайности разборчив!» Пик романа Матильды с Николаем пришелся на зиму 1893. Записки, письма и по-настоящему царские подарки. Первым стал золотой браслет с крупными сапфирами и двумя бриллиантами, на котором Матильда выгравировала две даты — 1890 и 1892 — первая встреча и первый приезд к ней домой.

Из дневника цесаревича 25 января 1893 : «Вечером полетел к моей М.К. и провел самый лучший с ней вечер до сих пор. Находясь под впечатлением ее — перо трясется в руке!»

Для постоянных встреч наследник снял «маленький прелестный особняк на Английском проспекте, который когда-то был построен великим князем Константином Николаевичем для своей дамы сердца — балерины Кузнецовой. Позже Николай подарит этот особняк Кшесинской.

Споры об их романе продолжаются и сейчас. Одни доказывают, что отношения их были непорочны. Другие отрицают эту беспорочность и ссылаются на его частные визиты в особняк на Английском проспекте. По версии третьих — любовь была только со стороны балерины. Любовная переписка не сохранилась.

Письма Николая к Матильде были сожжены в 1917, а в дневниковых записях императора встречаются лишь мимолетные упоминания о Малечке, но много подробностей есть в книге Кшесинской, изданной в Париже и Лондоне в 1960. В своих «Воспоминаниях» она строго придерживалась одной линии: любовь с наследником была горяча и взаимна, но невинна.

Роман с Николаем длился всего 4 года. Оба понимали, что эта любовь не может иметь продолжения. Письмо Матильды к Николаю: «Твое последнее письмо произвело на меня сильное впечатление. Я теперь начинаю верить, Ники, что ты меня любишь. Но я все думаю о твоей свадьбе. Ты сам сказал, что до свадьбы ты мой, а потом… Ники, ты думаешь, мне легко это было услышать?

Если бы ты знал, Ники, как я тебя ревную к А., ведь ты ее любишь? Но она тебя, Ники, никогда не будет любить, как любит тебя твоя маленькая Панни! Целую тебя горячо и страстно. Вся твоя». Про дальнейшее развитие событий лучше нее никто не расскажет: «Седьмого апреля 1894 года была объявлена помолвка Наследника Цесаревича с Принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской.

Хотя я знала уже давно, что это неизбежно, что рано или поздно Наследник должен будет жениться на какой-либо иностранной принцессе, тем не менее моему горю не было границ.

Я понимала, что тревожное состояние здоровья Государя ускорит решение вопроса о помолвке Наследника с Принцессой Алисой, хотя Государь и Императрица были оба против этого брака по причинам, которые остались до сих пор неизвестными. Но другой подходящей невесты не было, а времени терять было нельзя, и Государь и Императрица были вынуждены дать свое согласие, хотя чрезвычайно неохотно.

После своего возвращения из Кобурга Наследник больше ко мне не ездил, но мы продолжали писать друг другу. Последняя моя просьба к нему была позволить писать ему по-прежнему на «ты» и обращаться к нему в случае необходимости. На это письмо Наследник мне ответил замечательно трогательными строками, которые я так хорошо запомнила:

«Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости». Далее он писал, что я могу всегда к нему обращаться непосредственно и по-прежнему на «ты», когда я захочу. Действительно, когда бы мне ни приходилось к нему обращаться, он всегда выполнял мои просьбы без отказа.

Кончилась весна моей счастливой юности, наступала новая, трудная жизнь с разбитым так рано сердцем… Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Я не хотела, чтобы меня жалели, а для встречи с теми, кто будет злорадствовать, надо было приготовиться и быть очень сильной».

Коронация Николая была назначена на май 1896 года. На торжествах должна была выступать и балетная труппа. Кшесинская перед очередной репетицией узнает, что танцевать не будет. Из ее воспоминаний: «В полном отчаянии я бросилась к Великому Князю Владимиру Александровичу за помощью, так как я никого не видела вокруг себя, к кому могла бы обратиться, а он всегда сердечно ко мне относился…

Как и что, собственно, сделал Великий Князь, я не знаю, но результат получился быстрый. Дирекция Императорских театров получила приказ свыше, чтобы я участвовала в парадном спектакле на коронации в Москве.

Моя честь была восстановлена, и я была счастлива, так как я знала, что это Ники лично для меня сделал, без его ведома и согласия Дирекция своего прежнего решения не переменила бы… Я убедилась, что наша встреча с ним не была для него мимолетным увлечением, и он в своем благородном сердце сохранил уголок для меня на всю свою жизнь…»

О своем следующем покровителе она написала: «В моем горе и отчаянии я не осталась одинокой. Великий Князь Сергей Михайлович, с которым я подружилась с того дня, когда Наследник его впервые привез ко мне, остался при мне и поддержал меня». Сергей Михайлович понравился Матильде: «ужасно люблю таких бедовых, это моя слабость.

Много мне сегодня пришлось болтать с Сергеем и еще раз удостовериться, что дело идет на лад. Право, не знаю, не понимаю себя. Сергей даже не красив, а между тем мне очень нравится. Никогда я не испытывала к нему чувства, которое можно было бы сравнить с моим чувством к Ники, но всем своим отношением он завоевал мое сердце, и я искренне его полюбила».

Великий князь Сергей Михайлович любил Матильду Кшесинскую долгих 25 лет. Позже она напишет: «Чтобы меня хоть немного утешить и развлечь, Великий князь Сергей Михайлович баловал меня, как мог, ни в чем мне не отказывал и старался предупредить все мои желания». В Стрельне на имя Кшесинской им была куплена великолепная дача.

Ее карьера шла в гору. Она стала примой Мариинского театра, и фактически весь репертуар был построен под нее. Интересные записи о Кшесинской оставила балерина Тамара Карсавина в своих воспоминаниях под названием «Театральная улица»:

«Матильда сама выбирала время для своих спектаклей и выступала только в разгар сезона, позволяя себе длительные перерывы, на время которых прекращала регулярные занятия и безудержно предавалась развлечениям. Всегда веселая и смеющаяся, она обожала приемы и карты; бессонные ночи не отражались на ее внешности, не портили ее настроения.

Она обладала удивительной жизнеспособностью и исключительной силой воли». 13 февраля 1900 года театральный Петербург отмечал десятилетие творческой жизни Кшесинской на Императорской сцене. На обед после юбилейного спектакля были приглашены сыновья великого князя Владимира Александровича — Кирилл, Борис и Андрей. С Андреем у балерины и начался бурный роман.

Она так написала об этой встрече: «Великий Князь Андрей Владимирович произвел на меня сразу в этот первый вечер, что я с ним познакомилась, громадное впечатление: он был удивительно красив и очень застенчив, что его вовсе не портило, напротив.

Во время обеда нечаянно он задел своим рукавом стакан с красным вином, который опрокинулся в мою сторону и облил мое платье. Я не огорчилась тем, что чудное платье погибло, я сразу увидела в этом предзнаменование, что это принесет мне много счастья в жизни…».

Князю было 22 года, Маля была старше его на 6 лет. Встречались они конспиративно: сначала на ее даче в Стрельне, потом в Питере и за гра- ницей — во Франции и Италии. Следующий балетный сезон Кшесинская закончила раньше срока, будучи на шестом месяце беременности. Матильда родила сына в 1902. Мальчика назвали Владимиром в честь отца великого князя Андрея Владимировича.

Только вот от кого из Романовых родился этот ребенок, неизвестно до сих пор. Великий князь Сергей Михайлович до конца жизни считал его своим сыном. В 1904 Кшесинская, устав от постоянных обвинений, уволилась из театра по собственному желанию.

После спектакля на прощальном бенефисе восторженные поклонники выпрягли лошадей из кареты Кшесинской и сами довезли ее до дому. Жизнь Матильды была праздничным спектаклем, который происходил то в особняке у Троицкого моста, то на даче в Стрельне, комфортом превосходившей царский дворец, с собственной электростанцией и экстренными поездами Стрельна — Петербург для гостей.

В ее особняке хранилась огромная коллекция пасхальных яиц Фаберже, разнообразные украшения, отделанная драгоценными камнями мебель.

«Нетрудно догадаться, что источником благосостояния Матильды… был огромный военный бюджет России», — это цитата из книги Александра Борисовича Широкорада «Падение Порт-Артура». Кшесинская имела все, о чем мечтала, и заскучала.

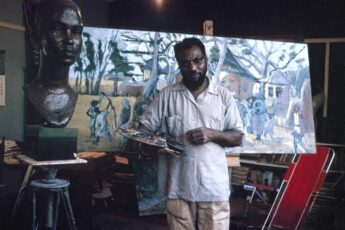

В 1911 после долгих уговоров Матильда Кшесинская вернулась на сцену, хотя понимала, что возраст у нее уже не тот. Ее партнером стал молодой танцовщик Петр Владимиров. Он был моложе 44-летней балерины на 21 год. Кшесинская была влюблена в него — это было одно из самых сильных увлечений в ее жизни, и, по ее словам, она вновь обрела молодость.

Великий Князь Андрей Владимирович был в ярости, вызвал Владимирова на дуэль и прострелил ему нос, который хирурги собирали по кусочкам. Роман балерины и танцовщика на этом закончился. Андрей Владимирович простил ей этот легкомысленный романчик и перед самой революцией купил на ее имя виллу за 180 тыс. франков на южном побережье Франции.

Во время Первой мировой войны в 1915 году Матильда Феликсовна на свои деньги открыла в Питере небольшой госпиталь на 20 койко-мест. Она организовывала поездки раненых на свою дачу в Стрельне, устраивала выезды для солдат и врачей в театр, писала под диктовку письма. Правда, со временем денег ей стало жалко, и госпиталь она закрыла.

В стране произошла Февральская революция. Уже в феврале ей посоветовали собрать самое необходимое и быть готовой покинуть Петроград, а возможно, и Россию в срочном порядке. В июле 1917 года она вместе с сыном и двумя слугами покинула Петроград и отправилась в Кисловодск к Андрею Владимировичу Романову.

Из воспоминаний: «В моей душе боролись чувство радости снова увидеть Андрея и чувство угрызения совести, что оставляю Сергея одного в столице, где он был в постоянной опасности. Кроме того, мне было тяжело увозить от него Вову, в котором он души не чаял». Сергея Михайловича как члена царской семьи арестовали и вместе с другими расстреляли в Алапаевске.

Когда его тело подняли из шахты, куда оно было сброшено, в руке великого князя нашли маленький золотой медальон с портретом Матильды Кшесинской и надписью: «Маля». Позже этот медальон передадут Кшесинской. В июле по Кисловодску стали распространяться слухи об убийстве царской семьи. Это было настолько ужасно, что казалось невозможным.

Великий князь Андрей Владимирович был арестован, но ему повезло — его почему-то отпустили. Сын Вова переболел испанкой, выкосившей в Европе миллионы людей, и тоже выжил. Вскоре князь Андрей Владимирович принимает решение — необ- ходимо уезжать за границу.

К 1920 году Матильда, Андрей и Вова, которого князь признает собственным сыном, поселились на вилле Кшесинской «Ялам» на юге Франции.

Там, во Франции, в 1921 году она официально вошла в состав Дома Романовых. «Мы часто обсуждали с Андреем вопрос о нашем браке. Мы думали не только о собственном счастье, но и главным образом о положении Вовы, который в силу нашего брака становился бы законным сыном Андрея. Ведь до сих пор его положение было неопределенным и очень трудным.»

Свадьба была скромной — с десяток гостей, обед без излишеств. Единственное, что напоминало о торжестве, — стол, украшенный цветами. Так великий князь женился на любовнице последнего русского императора. Сына он признал своим. Кшесинская официально стала княгиней Красинской, под той же фамилией записали сына.

С 1935 года супруги членов императорской семьи, а также их дети могут носить титул и фамилию светлейших князей Романовских по указу родного брата Андрея Владимировича великого князя Кирилла Владимиро- вича, объявившего себя в эмиграции «Императором России» и «Главой Российского Императорского Дома».

Теперь бывшая прима российского балета официально титуловалась как Светлейшая Княгиня Мария Феликсовна Романовская-Красинская. Фамилию Романов разрешили использовать лишь накануне Второй мировой войны. Кстати, сын Матильды воспользовался этим, став Романовым, хотя, по воспоминаниям современников, вплоть до конца 30-х он везде представлялся как Вова.

Через 4 года после свадьбы Матильда перешла в православие, будучи до этого 53 года католичкой. Кшесинская так писала о жизни в эмиграции: «С первого дня жизни в эмиграции нас беспокоила мысль о том, как обеспечить себе кусок хлеба. В России мы потеряли все, что имели, и приехали за границу нищими. Поначалу, заложив мою виллу, мы кое-как сводили концы с концами».

9 лет она прожила на вилле обычной семейной жизнью, а потом решилась на переезд в Париж. Об этом этапе своей жизни Матильда Феликсовна написала в воспоминаниях: «По поводу моего переезда в Париж многие со злорадством утверждали, что я проиграла в Монте-Карло все свое состояние.

Одно верно, и я это не отрицаю, я всю жизнь любила играть, но никогда не играла крупно, в особенности в казино, даже и ранее, когда я обладала средствами и могла себе это позволить. Как все игроки, я проиграла, но это были сравнительно пустяки и далеко не те миллионы, как хотели утверждать и каких у меня и не было.

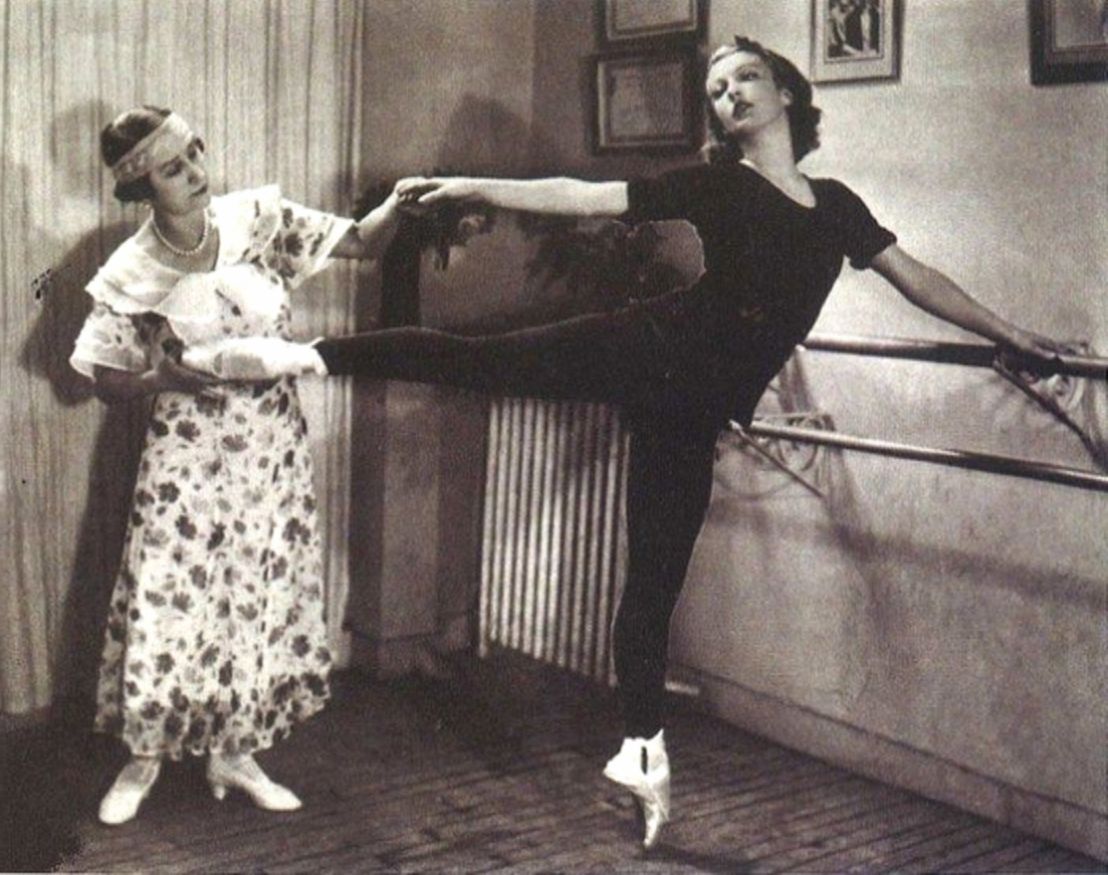

Рассчитывать было больше не на что, и я решила открыть в Париже студию танцев, чтобы попытаться этим способом обеспечить нам всем кусок хлеба». Ей помогли найти здание для школы и ссудили начальный капитал. Имя Кшесинской было хорошо известно, и число учениц без всякой рекламы доходило до 150 человек в 1939 году. Среди них — Татьяна Рябушинская и дочери Федора Шаляпина.

Сама Матильда в 64 года последний раз выступила на сцене в 1936 году, когда танцевала «Русскую» в расшитом серебром сарафане и жемчужном кокошнике в лондонском Ковент-Гардене и так ошеломила чопорную лондонскую публику, что та вызывала ее на бис 18 раз. Чем занималась Матильда Феликсовна в годы Второй мировой войны — неизвестно, так как в воспоминаниях она ничего не пишет про этот период.

Известна только история с ее сыном Вовой, который стал одним из основателей «Союза младороссов» и был арестован вместе с другими активистами. Вова Красинский был помещен в концлагерь «Сталаг-122» под Компьеном. Там он получил номер 119 и по иронии судьбы просидел ровно 119 дней. Родители получили разрешение навещать Вову в «Сталаг-122».

Вскоре немцы разобрались с младороссами и отправили их по домам. Матильда Кшесинская пережила смерть многих своих друзей: Сергей Дягилев, Анна Павлова, Вацлав Нижинский покинули этот мир раньше нее. Но самой страшной потерей для нее была смерть ее мужа, великого князя Андрея Владимировича в 1956 году. «Словами не выразишь, что я пережила в тот момент.

Убитая и потрясенная, я отказывалась верить, что не стало верного спутника моей жизни. С кончиной Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь». Последним пристанищем для Матильды Феликсовны стала вилла Молитор, в престижном шестнадцатом округе французской столицы, которую она арендовала еще в 1937. В последние десять лет своей жизни прославленной балерине было нечем платить за аренду жилья.

Но хозяева виллы, войдя в тяжелое материальное положение Кшесинской, не требовали с нее никаких денег, предоставив право спокойно дожить свой век в тишине и покое. Она покидала свою виллу в инвалидном кресле с помощью сына лишь для того, чтобы подышать свежим воздухом в саду. Дом ее представлял собой мини-музей русского балета и одновременно Императорского Дома.

Незадолго до смерти Кшесинскую посетила балерина Наталья Макарова, сбежавшая из Советского Союза. Позднее она так описывала встречу с Кшесинской: «К Матильде Феликсовне мы ездили вместе с Сержем Лифарем. Я необычайно волновалась, когда впервые отправлялась в дом к великой Матильде. Нас встретила миниатюрная элегантная старушечка 99 лет, но в ней чувствовалось великолепие.

Стол был сервирован по-царски. Справа от меня сел Лифарь, слева — Кшесинская. Разлили водочку. Серж что-то оживленно рассказывал и завершил историю тостом. Я протянула руку к рюмке, а та оказалась пуста. Я-то понимаю, что не пила. Так же исчезла водка из моей рюмки во второй раз.

Матильда Феликсовна опрокидывала и свою и мою рюмочки и скоро заметно повеселела — в этом состоянии она казалась необыкновенно обаятельной. Рассказывала любопытные истории. При прощании, слегка пошатываясь, сделала мне книксен». Матильда Кшесинская ушла из жизни в 1971, не дожив до 100-летнего юбилея всего 9 месяцев.

Спустя два года погиб её единственный сын Вова. Возвращаясь с работы на велосипеде домой, он попал под колеса автомобиля и погиб. Князь Владимир Андреевич Красинский не был женат и поэтому прямых потомков у Матильды Феликсовны не осталось.

Когда в 1969 году Екатерина Максимова и Владимир Васильев навестили Матильду Кшесинскую и сказали, что ее имя все еще помнят, Кшесинская помолчала и сказала: «И не забудут никогда».