Об Аграфене Федоровне Закревской говорили, что она обладает такой притягательной силой, что, по словам поэта Евгения Абрамовича Баратынского, «опасно и глядеть на нее, и ее слушать». Она была одной из самых популярных красавиц XIX века, которую за цвет волос называли «медной Венерой».

Она умела очаровывать и обольщать, она служила вдохновением для многих поэтов, в том числе, и для Пушкина. Душа этой ветреной красавицы постоянно находилась в смятении, и многие современники ее не понимали. А может, она просто искала свою любовь?

Любимая дочь

Аграфена родилась в 1799 году в очень богатой семье. Ее отцом был граф Федор Андреевич Толстой, известный библиофил, собиратель рукописей и старинных книг. Мать ее, Степанида Алексеевна, была внучкой и одной из наследниц богатейшего золотопромышленника старовера И.С. Мясникова.

Мать была настоящей русской барыней, волевой и решительной, и своего интеллигентного мужа держала «под каблуком». В семье Аграфена была единственным ребёнком, а потому всеобщей любимицей. Бабушка Аграфена Ивановны Дурасова, в честь которой и назвали внучку, в ней души не чаяла.

Родственными узами Аграфена была связана со многими известными семействами. Она была племянницей известного московского богача Николая Алексеевича Дурасова, приходилась двоюродной сестрой художнику Федору Петровичу Толстому и двоюродной тёткой писателям Льву Николаевичу и Алексею Константиновичу Толстым. Также она была троюродной сестрой княгини Екатерины Ивановны Трубецкой.

Несмотря на огромные капиталы семьи, хорошего образования девочка не получила. Девочку баловали и жалели – зачем утруждать науками такого прелестного ребенка. Из нее явно вырастет красавица, а с такими миллионами она и без книжных наук хорошо выйдет замуж.

Поэтому образование у Аграфены было поверхностным, и вместо сложных учебников и философских книг она предпочитала читать французские романы.

Отец, обожавший дочку, рано начал вывозить девочку в свет. И Аграфена, ловящая на себе восторженные взгляды, быстро поняла, что может легко вскружить голову. Девушка действительно была очень привлекательна: высокая стройная красавица со смуглой кожей и рыжими волосами. Редкое сочетание, что придавало девушке особую «изюминку».

Внешность у девушки была обманчивой – как и ее характер. На первый взгляд казалось, что Аграфена – своенравная, капризная, эмоциональная и недалекая девица, настроение которой постоянно меняется. Её безудержное веселье могло быстро перейти в истерическое рыдание. При этом девушка отличалась чувствительностью и безграничной добротой.

К тому же, она совсем не была глупа. Позже хорошо знавший семью Закревских князь А.В. Мещерский говорил об Аграфене, что она

«…была женщина умная, бойкая и имевшая немало приключений, которыми была обязана, как говорили, своей красоте».

А ее племянница, писательница Мария Федоровна Каменская-Толстая, в своих воспоминаниях называет тетку Аграфену

«…бесспорно умной, острой женщиной»,

Хотя и

«…немного легкой на слово».

Замужество без любви

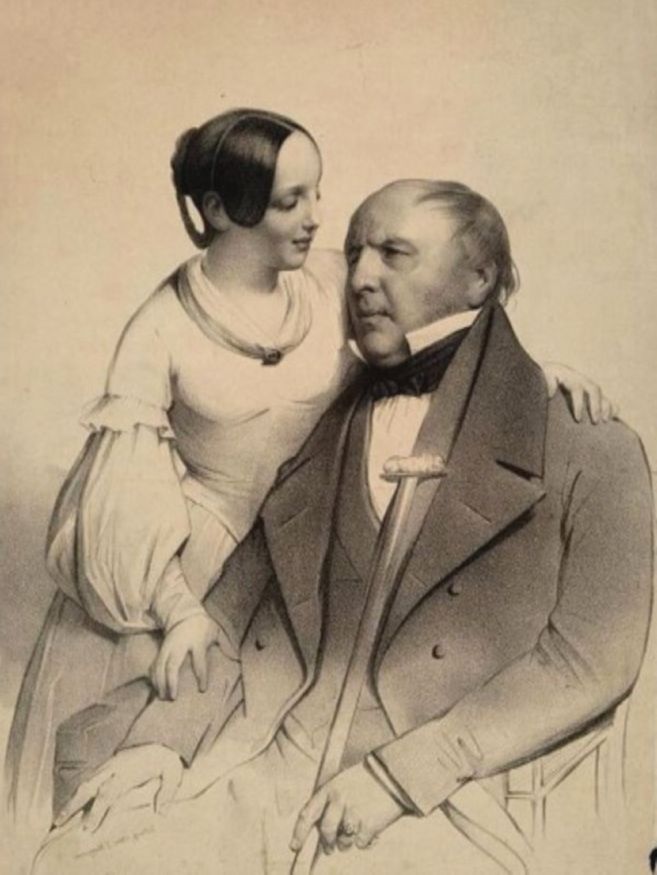

В сентябре 1818 года 19-летняя Аграфена вышла замуж за 35-летнего генерала Арсения Андреевича Закревского (1786-1865). Жених не был особо знатен – всего лишь сын мелкопоместного тверского дворянина, небогат.

Но он входил в близкое окружение Александра I, поэтому у него были хорошие перспективы. Брак этот устроил император. Зная о материальных затруднениях одного из своих любимцев, он и сосватал Аграфену Толстую за генерала Закревского.

Граф Ф.П. Толстой вспоминал:

«Дядюшка отдал единственную осьмнадцатилетнюю свою дочь, Аграфену Федоровну, за дежурного генерала Главного штаба [Арсения Андреевича Закревского], человека немолодого, очень некрасивого, совсем необразованного, но неглупого от природы, очень деятельного и знающего по делам Главного штаба… Быв произведен в генерал-майоры, был сделан дежурным генералом Штаба.

На этом месте, имея случай часто бывать с докладами у государя, понравился императору и вскоре своею деятельностию и точностию и ревностным исполнением начальнических приказаний приобрел полную доверенность его величества, был сделан генерал-атютантом».

Отца Аграфены этот брак устраивал – жених был близок к императору и не говорил по-французски, значит, не будет донимать дочь своей ученостью. И он дал за дочкой приданого в сто тысяч годового дохода и подмосковное имение Ивановское (сейчас находится на территории города Подольск).

Закревский этому браку был очень рад, чего не сказать об Агриппине. Из воспоминаний графа Ф.П. Толстого:

«Аграфена Фёдоровна, бывши невестою, не могла даже видеть своего жениха, он ей не нравился, а между тем всё-таки была выдана за Закревского, потому что тщеславным родителям льстило иметь зятем человека, так близкого к особе Его Величества».

А.В. Фигнер, биограф Закревского, писал:

«Брак этот имел романтическую подкладку… Невеста любила другого и решила выйти за Арсения Андреевича условно, исполняя волю императора. Первые годы их супружества походили на отношения короля прусского Фридриха Великого к королеве – супруге. Впоследствии отношения эти изменились к лучшему, и плодом их была единственная дочь, обожаемая графом».

Семейная жизнь ветреной Агриппины

Для ветреной Агриппины Закревский был просто идеальным супругом, так как большую часть времени проводил на государственной службе. Свою молодую взбалмошную жену он любил, ласково звал Грушенька и прощал ей все ее безрассудные поступки. В том числе и влюбленности в его же молодых адъютантов.

Поведением Грушенька отличалась очень свободным. Графиня Л.А. Ростопчина вспоминала об одном из своих приездов в имение Ивановское, когда стоял жаркий летний день.

«На хозяйке был надет белый кисейный капот, так что все тело до мельчайших изгибов просвечивалось на солнце. Я была удивлена равнодушием графа, не обращавшего на это никакого внимания…».

Что и не удивительно, как писал князь Мещерский:

«…графиня вполне властвовала над своим мужем».

Аграфена мужа своего не любила, но ее чувственная натура требовала эмоций, и она часто увлекалась другими мужчинами, в том числе, и из окружения Закревского. Все ее интрижки длились недолго, угрозы семейному благополучию не представляли и супруг ее относился к ним спокойно. Многие принимали эту ее чувственность за ветреность и осуждали.

Потворство мужа увлеченностями своей жены объяснялось и частыми «нервическими припадками», которые беспокоили ее супруга. Поэтому он, как пишет Булгаков:

«…всячески потворствовал капризам жены и словно в упор не видел, что в их доме толчется чрезмерно много молодых и красивых мужчин. То есть они как бы приходили выражать сочувствие больной прелестнице — ну а что выражалось сие сочувствие исключительно в ее будуаре, так ведь больная и должна лежать в постели…».

И дальше он пишет:

«Закревской все то лучше, то опять припадки. По моему суждению, которое никому не смею открыть и тебе одному говорю, у нее просто падучая болезнь. Припадки делаются вдруг, и пресильные. Кажется, и добрый наш Арсений подозревает это. Его очень убивает положение жены его. Утешение иметь детей, кажется, у него отнято. Впрочем, и отчаиваться не должно».

В сентябре 1822 года Закревский отправил жену лечиться за границу – сам он ее сопровождать, естественно, не мог. Вскоре и оттуда стали доходить слухи о новых влюбленностях «избалованной ветреницы».

В путешествии по Италии у графини Аграфены Закревской завязался бурный роман с принцем Леопольдом Саксен-Кобургским (будущим королем Бельгии). Леопольд, в отличие от мужа-зануды, был хорош собой, умен, интересен, и вообще – принц.

Восхитительная Агриппина, как на латинский манер предпочитала называть себя в Европе Аграфена, тоже понравилась принцу, но очень скоро экзальтированность и безумства «северной розы» стали его угнетать, и их роман закончился довольно скоро.

Аграфена вернулась в Россию. Дипломат А.Я. Булгаков, часто навещавший Закревских, вспоминал о ее возвращении:

«Вчера еду ввечеру к Закревскому. Подъезжая к крыльцу, вижу множество разного рода дорожных экипажей. Только вхожу к Арсению — первый предмет, который я встретил, была его жена. Ты можешь себе представить радость Закревского. Аграфена Фёдоровна свежа, как розан, несколько подобрела: очень весела и довольна, что здесь.

Такая же ветреница, говорит о 10 предметах в одно время, просит есть, одеваться, ложу в московскую оперу, разбирать, что навезла, а еще лошади не отложены. Он (Закревский) страх как доволен ее возвращением. Меня уверяют, что он знает все, что говорили о жене; видно, как умный человек, все в себе скрывал».

Может, он действительно просто очень любил ее?

В другом письме Булгаков пишет:

«Она все такая же ветреная хохотушка, как прежде была. Как будто не ездила в чужие края!».

Новое назначение мужа — в Финляндию

В 1823 году генерал Закревский был назначен генерал-губернатором Финляндии, и Аграфена вместе с мужем уехала в Гельсингфорс (сейчас Хельсинки). В отношениях супругов ничего не изменилось – муж занимался государственной службой, а жена занялась светской жизнью, задавая в этом тон.

В ее салоне часто бывали молодые адъютанты супруга: Н.В. Путята, А.А. Муханов, граф А. Армфельд, барон К. Маннергейм. Графиня продолжала одаривать своей благосклонностью состоявших при муже молодых людей. И ее увлечения были столь же часты, как и ее разочарования.

Сначала ее внимание привлек Николай Васильевич Путята. Ему льстил роман с генеральшей, но любви от него она не чувствовала. Но чувственная натура Аграфены Федоровны требовала не только любовных утех, но и любви, и вскоре она пришла.

Путята представил ей Евгения Баратынского, который служил в Финляндии в провинции, но благодаря ходатайству друга Путяты, был переведен в штаб Закревского и приехал в Гельсингфорс.

Начался бурный роман с Закревской, который принес Баратынскому много мучительных переживаний, что отразилось в его стихах того периода.

В апреле 1828 года А.А. Закревский был назначен императором министром внутренних дел и вернулся в Петербург, продолжая при этом оставаться и генерал-губернатором Финляндии. В Петербурге мятущаяся душа его супруги нашла новое увлечение.

Отношения с Пушкиным

Вскоре после возвращения Закревская знакомится с Пушкиным. Сердце поэта в тот период уже было отдано Анне Олениной, но эти две женщины были настолько разные, что он разделил его между ими двумя и оба его романа развивались параллельно, что он и не скрывал.

Анна Оленина в своем дневнике в августе 1828 года пишет об этом:

«Приехал по обыкновению Пушкин, или Red-Rower, как прозвала я его. Он влюблен в Закревскую. Все об ней толкует, чтобы заставить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне разные нежности».

Он посвящает ей стихи, а на страницах рукописи поэмы «Полтава», над которой поэт работал осенью 1828 года, появился рисунок Закревской. На рисунке поэт воспроизвел позу графини, в которой она изображена на портрете работы Джорджа Доу.

Именно в тот период в переписке Пушкина с Вяземским появляется прозвище «медная Венера», данное Аграфене Вяземским. Прозвище это наполнено смыслом, а не просто фиксирует цвет волос красавицы. В европейской галантной поэзии образ Венеры был символом чувственной любви.

Петр Андреевич Вяземский в одном из октябрьских писем писал:

«Пушкин, сказывают, поехал в деревню… Целое лето кружился он в вихре петербургской жизни, воспевал Закревскую».

Перевод в Москву

В 1831 году из-за придворных интриг А.А. Закревский был отправлен в отставку и вместе с женой поселился в загородном имении Ивановское. Супруг занимался благоустройством имения, супруга принимала гостей. Периодически они выезжали в Петербург и Москву.

Весной 1848 года император Николай I вызвал Закревского и дал ему новое назначение — военным генерал-губернатором Москвы.

Аграфене Федоровне уже 50 лет, но она по-прежнему деятельна, весела и собирает в своем доме молодых подчиненных мужа. Москва полнится слухами о ее романах и дамы демонстративно избегают ее общества. Впрочем, ее это не расстраивает – она всегда предпочитала общество мужчин.

В апреле 1859 года из-за скандала, связанного с именем дочери, Закревский был отправлен в отставку. Супруги уехали во Флоренцию, где в 1865 году скончался Арсений Андреевич. Аграфена Фёдоровна умерла во Флоренции в декабре 1879 года от разрыва сердца.

Дочь – «яблоня от яблони…»

Дочь Закревских Лидия была ребенком долгожданным – она родилась только через 7 лет брака, летом 1826 года. Она была крестницей самого императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Арсений Андреевич обожал единственную дочь и теперь исполнял капризы уже двух женщин.

В 17 лет Лидия Закревская была назначена фрейлиной Двора. К 20-ти годам она стала невестой с прелестным личиком и завидным приданым.

В январе 1847 года Лидия Закревская вышла замуж за Дмитрия Нессельроде (1816—1891), сына министра графа К.В. Нессельроде. Но, видимо, дочь унаследовала мятущуюся душу своей матери. В 1859 году она вместе со своим любовником, князем Д. В. Друцким-Соколинским, уехала в Париж. Они поженились, при этом муж Лидии был жив, а развод оформлен не был.

Священным Синодом их брак был признан незаконным, поэтому Лидия Арсеньевна с князем вынуждены были остаться жить за границей.

Умерла Лидия Арсеньевна в 1884 году.