«Повезло тебе, Мишаня. Ты теперь муж жены Президента Советского Союза»

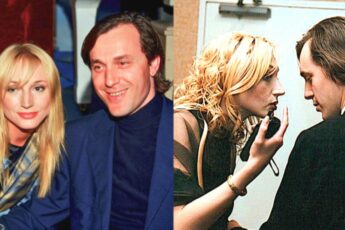

Я до сих пор помню, как в одном из поздних эфиров Михаил Сергеевич улыбался в камеру с той самой своей, почти школьной застенчивостью, а рядом сидела она — Раиса. Выглядело это, как реклама будущего, светлого и немного глянцевого.

Они были вместе везде: на переговорах, в самолётах, на балконах, у кремлёвских ёлок. Только вот страна, в которой они правили — была совсем не глянцевая. Она трещала по швам.

Раису Максимовну в народе не любили. Но не потому, что она была яркой, амбициозной или образованной. А потому, что слишком хорошо понимали — её слишком много. За Горбачёвым маячила не просто тень жены. Там была целая управляющая система. И, как это часто бывает, «система» была умнее, тоньше и опаснее, чем тот, кто носил галстук и титул.

Всё началось не в Кремле. И даже не в Ставрополье. Всё началось в Лондоне, декабрь 1984 года. Михаил Сергеевич прибыл туда в составе делегации Верховного Совета. Тогда он ещё не был ни генсеком, ни мессией новой политики.

Официально — просто представитель внешнеполитического комитета. А Раиса Максимовна — вообще никто, формально преподаватель философии из МГУ. Но именно она составляла программу визита. Именно она таскала Михаила по бутикам, Тауэрам и салонам, и именно она решила не ехать на могилу Карла Маркса.

Запад понял: к ним приехала не просто чета, а проект. И Раиса была его арт-директором.

Когда западная пресса начала смаковать фото: «Раиса Горбачёва в белой норке», «Раиса Горбачёва у витрины Cartier», «Раиса Горбачёва с карточкой American Express» — в Кремле началась лихорадка. Никакой первой леди у нас тогда не было. И уж тем более — леди с золотой кредиткой.

Где она её взяла? Почему купила серёжки почти на две тысячи долларов? На чьи деньги? Почему её, простого преподавателя, принимали с мужем, как будущую королевскую чету? Эти вопросы звучали не вслух, но гудели, как трансформатор.

Тогда это был ещё только звонок. Потом был Форос. Потом были интервью, где Горбачёв в открытую говорил: «Мы с женой обсуждаем абсолютно всё». Потом была вся эта показная близость к Западу, где каждый шаг сопровождался роскошью, камерой и комментариями Раисы Максимовны в духе: «Михаилу Сергеевичу не идёт серый».

А страна в это время стояла в очереди за гречкой и не понимала, где вообще они — а где мы. И вот тут началось настоящее расслоение. Эмоциональное. Культурное. Государственное.

Сначала Раису терпели. Потом — сторонились. Потом — начали бояться.

В партийной среде её называли не иначе как «шеф в юбке». И это не фигура речи. Она действительно писала Михаилу реплики к застольям. Выбирала цитаты из классиков. Инструктировала, как держаться, о чём говорить с гостями из Москвы.

Её сценарии политических бесед выглядели как стенограммы — с подчёркнутыми местами, где надо сделать паузу или произнести тост. Она не просто подсказывала — она ставила спектакль. А он — играл главную роль. Под её режиссуру.

В Ставрополе это работало. Горбачёв понравился Андропову именно там. Местом их знакомства стал санаторий «Дубовая роща» — тот самый, где Юрий Владимирович лечился от почек. Михаил умел слушать, говорить, вовремя кивать и вовремя молчать.

Но за этим стояла она. Раиса просчитывала ходы. Отбирала темы. Улавливала, кому что по вкусу — шахматы, французские философы или дачные заготовки. Она знала — если Михаилу удастся войти в доверие к Андропову, игра начнётся совсем на другом поле.

Так и случилось.

А когда Михаил Сергеевич стал Генеральным секретарём, Раиса, по сути, получила должность вне всякого регламента — должность неофициальной главы семейно-государственной вертикали.

Она начала с быта. Посчитала, что резиденция в Крыму — не уровень. «Сарай Брежнева», как она потом говорила. И потребовала новый дворец. Форос.

Строили в спешке, как перед приездом царя. Мрамор — из Италии. Кафель — из Германии. Кресла, занавески, вазы — всё через границу. В стране в это время отменяли одни продукты, вводили талоны на другие, по радио звучали призывы к экономии и скромности. А Раиса заказывала витражи и зимний сад.

По оценкам министра финансов Павлова, на Форос ушло около 850 миллионов рублей. По тем временам — сумма космическая. Это было не «место для отдыха», а демонстрация. Демонстрация стиля, возможностей и власти. А главное — оторванности.

Но и этого оказалось мало.

Вслед за Форосом началось строительство резиденции в Абхазии. Раиса лично контролировала планировку. Добавляла детали. Меняла лестницы. Требовала эскалаторы к морю — потому что «по ступеням неудобно».

Это была уже не первая леди. Это была царица. И ни один мужчина в окружении Горбачёва не мог — или не хотел — ей возразить.

В стране гремела перестройка, а за кулисами шла своя, тихая, личная реконструкция власти. И архитектором была Раиса.

То, что в СССР появился «муж жены Президента» — стало темой не только для кухонных анекдотов, но и для открытого раздражения. Люди не знали, как к ней относиться. Она будто и не была советской. Не походила на «нашу», не говорила как «наша», не жила как «наша». Больше того — она даже не делала вид, что одна из нас. Её шубы, кольца, уверенная осанка, командирский тон, камера, что ловила её каждый раз в новом костюме, — всё говорило: «Я здесь не для того, чтобы нравиться. Я здесь — чтобы править».

Телевидение подчинилось. Все съёмки — только с её согласия. Операторы жаловались, что приходилось переснимать кадры, потому что Раисе не нравился ракурс или цвет платья. Гостелерадио получало прямые инструкции: «Раису Горбачёву — показывать мягче, ближе, уважительнее». Она сама контролировала свой образ, как пресс-служба актрисы.

Но если актрисы играют роль — Раиса писала сценарий. В том числе для мужа.

Горбачёв, по воспоминаниям окружения, был человеком зависимым. Мягким. Уступчивым. В присутствии жены — робким. Боялся её осуждения, её взглядов, её «не надо, Миша». И все, кто это наблюдал, понимали: Раиса не просто влияла — она решала. Какой чиновник будет назначен. Кого уволят. Кто попадёт в делегацию, кто поедет за границу, а кто останется «в загоне».

Председатель Совмина Николай Рыжков вспоминал: «Раиса Максимовна заходила к Горбачёву и говорила: нужно сделать то-то. И он делал. Без обсуждений».

Вы когда-нибудь видели, чтобы жена главы государства требовала возить с собой по всему миру собственный советский автомобиль — с личным шофёром, доставляемым самолётом отдельно? Раиса требовала. Ей не нравились иномарки. Ей нравился ЗИЛ — с зашторенными окнами, мягкой подвеской и тем, что внутри подчиняется только ей.

Но больше всего раздражала даже не роскошь. А — демонстрация превосходства. Над другими женами. Над системой. Над старой номенклатурой.

Она заставляла жён членов Политбюро ходить на политзанятия, которые сама же организовывала. Они сидели в зале, как пионеры, и слушали Раису Максимовну, которая объясняла им, как нужно мыслить в «новой стране». Эти женщины — воспитанные в молчании и задвинутые на второй план — вдруг должны были «подтянуть уровень». По её планке.

Это уже было не участие. Это была диктатура вкуса, поведения и власти — без мандата, без выборов, без должности.

На официальных приёмах в США, во Франции, в Италии — Раиса блистала. Говорила на языке хозяев, парировала журналистов, рассуждала о культуре, морали, интеллигенции. И делала это не хуже, а часто — эффектнее, чем Михаил Сергеевич. Её называли «княгиней перестройки», «советской Жаклин», «первой дамой нового типа». Всё было бы хорошо — если бы она представляла только себя.

Но она представляла страну. Точнее — страну в процессе переплавки. И переплавляла её под свой стиль, свой вкус, свою систему координат. А за фасадом демократических улыбок и философских монологов — гремели слёзы, дефицит, инфляция и потерянная армия.

Народ Раису не принимал. Точка. Это был не каприз. Это было инстинктивное отторжение. Потому что инстинкт чувствует фальшь. Она не страдала с народом. Она его воспитывала. И это было страшнее. Потому что народ в те годы был как человек после аварии — весь в бинтах, с трясущимися руками, в гипсе. А она — пришла в палату в норковой шубе и сказала: «Вы неправильно дышите».

Люди писали в ЦК, в газеты, в редакции телепрограмм. Писали, что стыдно. Что невозможно больше смотреть, как жена генсека каждый день меняет платья, как мелькают её кольца, как она раздаёт интервью и сопровождает Михаила везде — от Ялты до Вашингтона.

Писали — и не верили, что это всё ещё Советский Союз. Потому что с Раисой пришло ощущение, что СССР — больше не дом, а декорация. А режиссёр — не в ЦК, а на кухне у Горбачёвых.

Именно она сделала из Михаила Сергеевича «лицо эпохи», сделав его при этом — не субъектом, а объектом. Он исполнял. Она писала партитуру.

И вот главный вопрос, который спустя 40 лет всё ещё болит у многих:

А не она ли разрушила Советский Союз?

Нет, конечно, одна женщина не может развалить страну. Но может сломать баланс. И если мужчина у власти — слишком мягкий, слишком зависимый, слишком покладистый, то рядом с ним властная, стратегически мыслящая и идеологически гибкая женщина становится не помощником, а заместителем истории.

Раиса Горбачёва не стреляла, не подписывала указов, не ставила печатей. Но она влияла. Каждый день. На все ключевые решения. На образы. На курс. На посылы за границу. На отношение к традиции. К прошлому. К людям.

Она считала, что страна должна быть «как на Западе». И она делала всё, чтобы Михаил Сергеевич стал тем, кого Запад примет. Но при этом — не поняла, что народ, который живёт в этой стране, принимает не стиль, а правду.

А правды у Горбачёва с Раисой не было. Была эстетика. Было «новое мышление». Были реформы, без корней. И красивый фасад на фоне вымирающих сёл и падающих заводов.

В конце 80-х, когда всё уже рушилось, Горбачёв дал интервью американскому журналисту. Его спросили — обсуждает ли он с женой государственные дела?

Он ответил: «Мы обсуждаем всё».

И в этой фразе — вся трагедия.

Мы всё обсуждаем, — сказал он.

И страна всё поняла.

Раиса не убивала СССР. Она просто не дала ему выздороветь. Пока Михаил Сергеевич мечтал о «перестройке с человеческим лицом», Раиса уже знала, как именно это лицо должно выглядеть. В шёлке. С жемчугом. С английским произношением.

И она добилась своего — лицо у эпохи действительно было. Только это было её лицо. А не народа.

Я не сужу. Я не обвиняю. Я просто помню.

Помню, как в старом телевизоре мелькали её образы, а дома родители обсуждали не политику, а — «вот опять она». Помню, как одноклассницы смеялись над её шубами, а бабушка качала головой: «Не к добру это всё». Помню, как в одну осень не стало СССР — и как будто исчез тот хрупкий, болезненный, но всё же живой дом, в котором жили мы.

Раиса ушла раньше Михаила. Тихо, тяжело, с диагнозом, от которого не спасают связи и дворцы. Михаил пережил её на много лет. Сидел один на лавочке. Давал интервью. Говорил о прошлом.

Но прошлое — оно ведь не про слова. Оно про последствия.

И в этих последствиях Раиса осталась. Как женщина, которая слишком любила влиять. Слишком верила в себя. И слишком недооценила страну, в которой жила.

Повезло тебе, Мишаня, — сказала она когда-то. — Ты теперь муж жены Президента Советского Союза.

Может, и правда повезло. Но не нам.