Есть люди, которых судьба будто проверяет на прочность — не один раз, а всю жизнь. Не громкими испытаниями, а изнуряющими мелочами: отказами, ожиданием, тишиной после успеха. Валентина Куценко принадлежала к тем, кто не искал громких слов, не делал заявлений, но каждый день доказывал, что внутренний свет не зависит от прожекторов. Он либо есть, либо его нет.

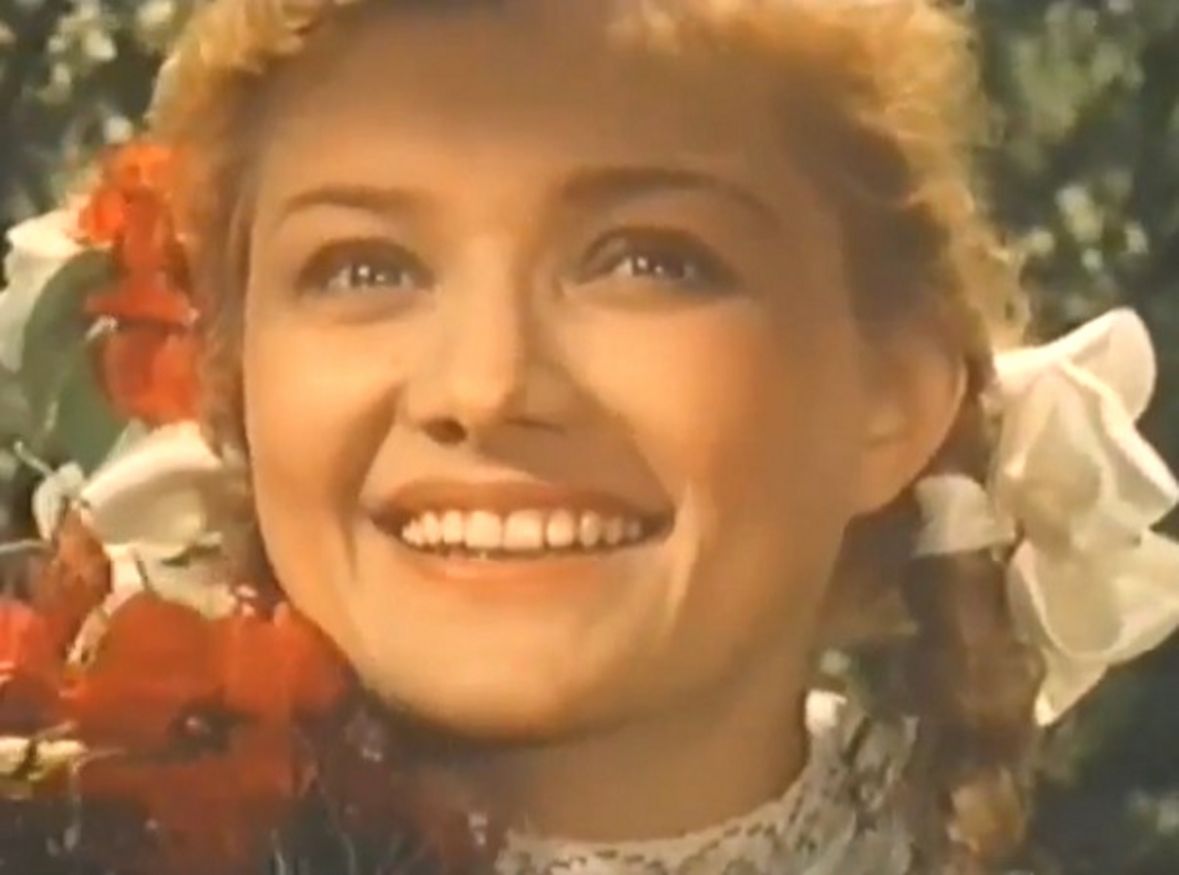

О ней редко вспоминают в телевизионных юбилейных подборках. Её имя не мелькает в анналах советского гламура, и всё же именно такие актрисы создавали атмосферу доверия на экране — ту самую искренность, из-за которой зритель верил в происходящее больше, чем в собственную жизнь. В её взгляде было то, что невозможно сыграть — смесь усталости, веры и спокойного достоинства.

Валентина родилась не в столице и не в семье театральных людей. Её отец был сельским учителем, строгим и справедливым человеком; мать — бывшей партизанкой, пережившей войну и потерю. Из таких семей выходят не мечтатели, а люди с крепким позвоночником.

Она росла в мире, где честь и долг звучали громче амбиций. Но в этой внутренней дисциплине зарождалось и другое — неуемное желание жить по-своему, с огнём.

Во ВГИК она поступила в 1950-е, когда студенческие коридоры ещё пахли табаком, кофе и верой в новое кино. Тогда все жили мечтой о большом экране, но понимали: не каждому выпадет шанс. Её преподавателем был Василий Ванин — человек, чьё имя произносили с благоговением.

После его смерти курс передали Владимиру Белокурову, и в аудиториях надолго поселилась тишина. Белокуров был требователен, почти суров, но именно под его руководством Куценко научилась главному — не «играть» человека, а быть им.

Когда она окончила институт в 1954-м, советский кинематограф переживал перелом. На экраны выходили «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь» — страна хотела видеть новую женщину: энергичную, современную, с улыбкой и ясным взглядом.

Но на киностудиях царила жёсткая иерархия. Без покровителей, без громких фамилий в анкетах путь к камере мог растянуться на годы. И для Валентины это стало испытанием: режиссёры видели в ней талант, но не знали, куда применить. Она словно не вписывалась в шаблоны — слишком серьёзная для лирических комедий, слишком тёплая для ролей роковых.

Первые работы были скромными. Девушка из рыбацкой артели, санитарка, телефонистка — роли, в которых другие терялись, а она оставляла след. Камера её любила, хотя это была не та любовь, что ведёт к славе, а тихое узнавание. В «Белом пуделе» она мелькнула едва на пару минут, но её заметили.

Позже в «Звёздах на крыльях» — фильме о военных лётчиках — Валентина сыграла Надежду Коренюк, девушку, чей взгляд на прощание с возлюбленным был сильнее любого монолога. Тогда она стояла рядом с молодыми Вячеславом Тихоновым и Львом Фричинским — будущими звёздами. Она не пыталась соревноваться, просто делала своё дело. И это было видно.

Её карьера начиналась не как восхождение, а как медленный, упорный марш. Без громких премьер, без газетных интервью. Но, возможно, именно в этом и заключался её дар — идти не по аплодисментам, а по внутреннему чувству правды.

В каждой актрисе, особенно советской, всегда жило два человека. Один — из плоти и нервов, уставший, уязвимый, иногда сомневающийся. Второй — экранный, выстроенный из света, взгляда и тишины между репликами. У Валентины Куценко эти две половины будто не боролись, а сливались в одно целое. Она умела быть естественной в кадре так, как другие старались быть в жизни.

С конца пятидесятых её начали приглашать всё чаще. Небольшие роли в фильмах «Особое поручение», «По ту сторону», «Когда поют соловьи» выстраивали её путь незаметно, но последовательно. В каждом эпизоде была какая-то деталь, по которой зритель узнавал её — то настороженный поворот головы, то мгновение, когда героиня замолкала вместо ожидаемой фразы. Куценко не любила громких жестов. Она играла внутренне, и от этого каждый кадр с её участием словно дышал.

А потом случилось то, что называют судьбоносной ролью.

Фильм Леона Саакова «Последние залпы» — военная драма, где уже не осталось места патетике. Страна взросла, научилась плакать тихо, без речёвок и фанфар. Её героиня Лена — фронтовая медсестра, женщина, которая живёт среди смерти, но не даёт себе сломаться. Когда в одном из эпизодов она теряет возлюбленного, капитана Новикова (его сыграл молодой Юрий Назаров), зритель впервые видит, как боль может быть почти физической — не в крике, а в остановившемся дыхании.

Фильм вышел в конце пятидесятых, и в нём не было ничего фальшивого. Никаких героических поз, только серый свет госпиталя, шинели, тишина перед взрывом и песня, которую Куценко исполнила сама — «Вёрсты, вёрсты» на стихи Булата Окуджавы. Она пела не как актриса, а как человек, который прожил войну. Голос дрожал, но не ломался. Именно в этой дрожи и была правда, которую тогда ждали миллионы.

После премьеры о ней заговорили. Газеты писали о «новом женском лице советского кино». Режиссёры звонили, предлагали встречи. Казалось, вот он — долгожданный поворот, наконец-то. Но кинематограф — странная территория. Он легко даёт надежду и так же легко её отбирает. После «Последних залпов» лавина ролей не пришла. Словно кто-то выключил прожектор — и Валентина снова оказалась в полумраке.

Это была не чья-то интрига и не забвение — просто время сменило вкус. В шестидесятые в моду вошли иные типажи: лёгкие, острохарактерные, немного дерзкие. А Валентина несла в себе интонацию старшего поколения — ту тихую силу, что не требует доказательств. Её героини не кричали, не боролись за место под солнцем. Они просто жили, и в этом — их главная драма.

Она снималась редко, но всё же оставалась в профессии. Не для карьеры, а потому что по-другому не умела. Когда говорили, что «кино — это не для слабых», Куценко только улыбалась. Её устойчивость не была бравадой — она просто не видела в трудностях причины останавливаться.

Парадоксально, но личная жизнь актрисы складывалась интереснее карьеры. В ней было место и любви, и невозможности, и долголетней верности. В студенческие годы она встретила Конрада Вольфа — немецкого режиссёра, талантливого, одержимого кино. Они были вместе почти три года, и, по словам знакомых, это была глубокая, взрослая привязанность.

Но в те годы СССР был страной закрытых дверей. Женщина не могла выйти замуж за иностранца, закон просто не позволял. Их любовь не спасли ни письма, ни общие друзья, ни попытки объяснить «там, наверху». В конце концов, они расстались. Он уехал, она осталась. Словно каждый взял свою часть боли и пошёл дальше.

Валентина не говорила об этом публично. В интервью — редких и коротких — она только однажды произнесла: «Он был человеком, у которого можно было учиться». И всё. Ни драмы, ни обид. Просто память, прожитая с достоинством.

Если бы кто-то снял фильм о жизни Валентины Куценко, его середина выглядела бы как затишье между бурями. Снаружи — почти тишина, никакой громкой славы, ни падений, ни скандалов. Но внутри — сложнейшая работа души, где каждое движение даётся с усилием, а каждый день похож на маленькую репетицию стойкости.

В начале шестидесятых она вновь встретила человека, с которым судьба когда-то их уже сталкивала, — режиссёра Николая Фигуровского. В институтские годы между ними ничего не сложилось: юность не любит пауз, а у каждого были свои дороги.

Второе свидание случилось почти случайно, спустя десять лет, и с тех пор они уже не расставались. Он был не из тех, кто говорит громко, и не обещал ей ни ролей, ни лёгкой жизни. Просто был рядом — без слов, без условий. Для актрисы, которая привыкла держаться сама, это оказалось важнее любых признаний.

Они поженились в 1963-м, через три года у них родился сын — Николай. Валентина, уже с немалым кинематографическим опытом, впервые позволила себе быть просто матерью. Она вставала по ночам, бегала в аптеку, учила сына читать и никогда не показывала усталости.

Сценарии мужа лежали на столе рядом с детскими книжками, а на стене висел старый афишный снимок — из «Последних залпов». Это было напоминание: жизнь может меняться, но смысл остаётся тем же — делать всё, что можешь, и не жаловаться.

В те годы её карьера шла на спад. Новых ролей почти не было, хотя имя по-прежнему знали. Кино словно прошло мимо. Возможно, слишком много появилось других лиц, возможно, время требовало иных интонаций. Она не спорила. Просто тихо уходила в тень, занималась домом, помогала мужу в его сценарных делах, воспитывала сына. Иногда участвовала в театральных постановках, но всё реже. Кинематографическая пауза затянулась.

А потом — удар.

Середина 1970-х, автомобильная авария. Детали этой истории почти не сохранились, да и она сама не любила о ней вспоминать. Известно лишь, что травмы были тяжёлыми. Повреждения позвоночника, парализованные руки, постоянные боли. Для актрисы, чья жизнь держалась на движении, это был приговор. Но Валентина Куценко не умела сдаваться. Её родные вспоминали: первые месяцы после аварии она пыталась даже шутить — мол, «теперь придётся играть глазами».

Потом началась долгая реабилитация. Годы, наполненные болью, врачами, бесконечными упражнениями и тихим отчаянием. Из театра её исключили — официально, «по состоянию здоровья». Для многих это звучало как конец. Но для неё — как начало другой жизни.

Рядом был муж. Николай Фигуровский, тот самый человек, который никогда не строил карьерных мостов и не обещал лёгких путей. Он остался — внимательный, терпеливый, любящий. Он не давал ей погружаться в тьму, уговаривал выходить в сад, слушать музыку, а потом — попробовать писать. «Начни с простого, — сказал он. — Набирай текст на машинке. Просто печатай слова. Это тоже движение».

Так Валентина Куценко впервые села за пишущую машинку. Сначала печатала двумя пальцами, потом чуть увереннее. Каждая строчка давалась трудно, но с каждой страницей к ней возвращалось ощущение контроля над жизнью. Не актриса — писательница. Не зрительница своей судьбы — автор.

Писать она начала не о себе. Её рассказы — тихие, прозрачные, полные памяти и тепла. Там не было места жалобам или позёрству. Только люди, живущие между болью и надеждой. В одном из интервью она сказала: «Когда тело не слушается, слова становятся руками». Простая фраза, в которой заключалась вся её философия.

Её книги стали выходить в 1980–2000-х: «Рассказы для ожидающих», «О маме», «Мелодии любви». Небольшие тиражи, скромные презентации — но с живым читателем, который плакал, улыбался, узнавал себя. В каждом тексте чувствовалась та же актриса из «Последних залпов» — женщина, умеющая не терять свет, даже когда всё вокруг рушится.

Валентина и Николай прожили вместе больше сорока лет. Он умер в 2003-м, и это была единственная потеря, которую она называла «невосполнимой». После его смерти она продолжала писать, медленно, с перерывами, но не бросила. Её сын стал журналистом, серьёзным, вдумчивым — таким, каким она его и хотела видеть. Он заботился о матери, но никогда не видел в ней инвалида. И, кажется, это было главным её достижением.

Когда Валентины Павловны не стало — в феврале 2022 года, на 93-м году жизни — газеты написали короткие заметки, почти незаметные. Без громких заголовков, без телесюжетов. Просто ушла актриса, писательница, человек редкой внутренней тишины. Но в этом молчании было больше силы, чем в любых фанфарах.

Иногда судьба не даёт человеку прожить одну жизнь — она заставляет прожить несколько. Валентина Куценко была актрисой, матерью, женой, писательницей. И ни одна из этих ролей не оказалась случайной. В каждой — труд, боль и любовь. Всё остальное растворяется во времени.

Что вы думаете: остаются ли сегодня такие актрисы — без громких пиар-историй, без экранного блеска, но с внутренним светом, который видно даже в тишине?