Последний день свободы

Утро 8 марта 1937 года выдалось на редкость тихим и морозным. Юрий Есенин, старший сын поэта Сергея Есенина, проснулся в казарме дальневосточного гарнизона, где он проходил службу.

Ничто не предвещало беды: на улице еще не рассвело, товарищи по службе мирно спали. Юрий торопился на утренний развод, прокручивая в голове планы на день. Неожиданно тишину разорвали резкие удары в дверь – в казарму вошли люди в форме НКВД.

Они объявили молодому технику, что он арестован, и без лишних объяснений приступили к обыску. Юрий опешил: на него надели наручники, зачитали постановление об аресте, где значилось обвинение – участие в террористическом заговоре против советской власти.

В этот миг для него остановилось время. «Какой заговор? Какая террористическая группа?» – эти вопросы лихорадочно проносились в голове Юрия, когда чекисты вывели его на улицу. Морозный воздух отрезвлял, но происходящее казалось дурным сном.

Накануне он был свободен, строил планы, верил в будущее, а теперь его судьба круто менялась. Молодой Есенин не знал, что видит небо и солнце свободным в последний раз – впереди его ждали тюрьма, допросы и смертельный приговор.

Уже в машине НКВД Юрий попытался выяснить причину ареста. В ответ прозвучало сухое: «Контрреволюционная деятельность». Ни деталей, ни конкретных фактов ему не сообщили. Он отчаянно пытался вспомнить, что мог натворить.

Рождение и ранние годы

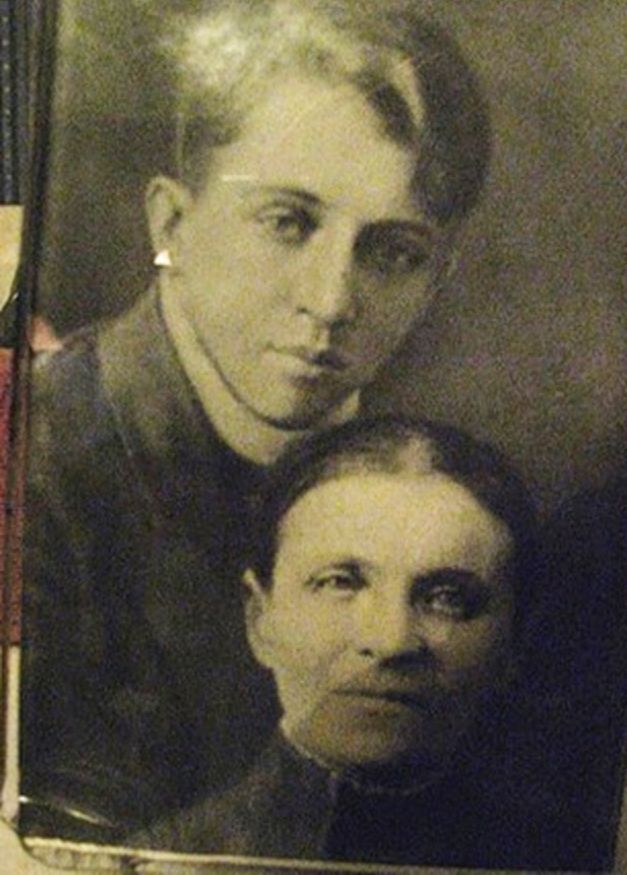

Юрий появился на свет морозным декабрьским днем – 21 декабря 1914 года. Его родители, поэт Сергей Александрович Есенин и корректор типографии Анна Романовна Изряднова, были еще совсем молоды: отцу исполнилось всего 19 лет, матери – 23. Они не оформили официальный брак, но жили душа в душу, снимая уголок в Москве.

Рождение сына стало для них большим счастьем. Мальчика при рождении нарекли Георгием, однако в семье его ласково звали Юрой.

Сергей, рано став отцом, искренне радовался первенцу. По воспоминаниям Анны Изрядновой, когда она вернулась из роддома, дома ее ждал образцовый порядок: «везде вымыто, печи истоплены и даже обед готов, и куплено пирожное: ждал«.

Счастливый молодой отец, не веря счастью, все повторял: «Ну вот я и отец!» – настолько невероятным ему казалось это новое звание. Сергей сам качал колыбель, пел сыну тихие песни и даже посвятил маленькому Юре нежные строки – такого участия он впоследствии не проявит ни к одному из своих других детей.

Однако семейная идиллия продлилась недолго. Всего через пару месяцев после рождения сына жизнь круто изменилась: в начале 1915 года Сергей Есенин покинул Москву в поисках литературного успеха и уехал в Петроград.

Молодой поэт, чья слава стремительно росла, все реже навещал Анну и маленького Юру, а вскоре и вовсе перестал приезжать. Их фактический брак распался, так и не оформившись официально.

Анна Изряднова осталась одна с младенцем на руках. Она вернулась к работе, день и ночь ставила шрифты в типографии, а по вечерам спешила в свою крошечную комнату на Сивцев Вражек, 44.

Материнской любви и заботы Юрий не был лишён, но без отца уже с детства чувствовал ту особую печаль, которая поселилась в сердце его матери.

Несмотря на разрыв, Сергей Есенин не забывал о первенце. Периодически – урывками между гастролями и скандалами бурной литературной жизни – он навещал Юру и даже помогал деньгами, когда мог себе это позволить. Однако сыну этих редких встреч не хватало.

В 1925 году, незадолго до своей трагической гибели, Есенин пришёл проститься с Анной и 10-летним Юрой – как оказалось, навсегда. Отец ушёл из жизни, так и не успев законно признать сына: только спустя годы, уже после смерти Есенина, суд официально установит, что Юрий – его ребёнок.

Анна Романовна старалась дать сыну всё, что было в ее силах, и Юрий рос тихим, серьёзным мальчиком, рано узнавшим, что такое разлука и потеря.

Детство и юность

Юрий воспитывался матерью в Москве и носил ее фамилию Изряднов, хотя внешностью очень походил на отца. В чертах лица – разлёт бровей, задумчивый прищур – близкие безошибочно узнавали Сергея Есенина.

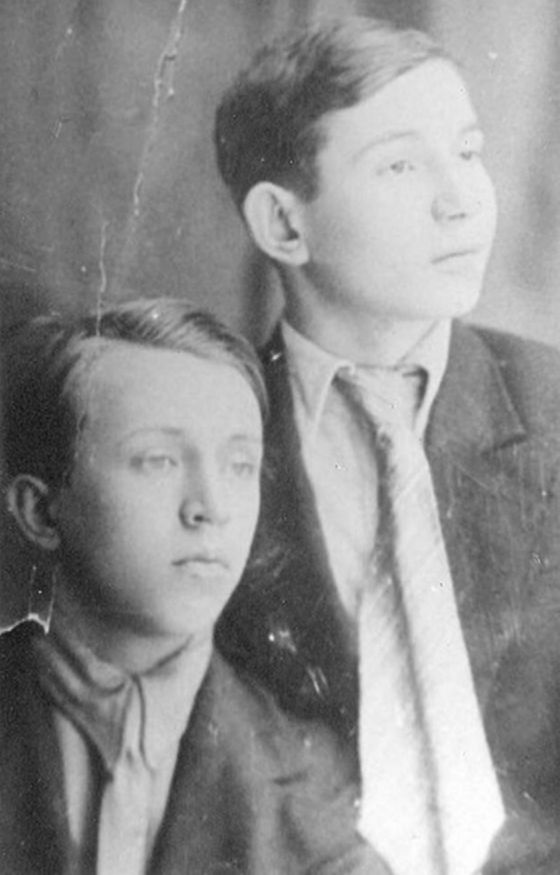

С детских лет Юра тянулся к поэзии: он выучил наизусть почти все стихи своего знаменитого отца и даже пытался сочинять сам. Время от времени мальчик доставал потрепанную тетрадь, куда записывал робкие рифмы – однако показывать свои творения он отчего-то стеснялся.

В атмосфере сталинской эпохи фамилия Есенина скорее мешала, чем помогала: после смерти поэта отношение властей к его наследию было настороженным. Да и сама Анна часто внушала сыну осторожность. Юрий рос тихим, немного застенчивым юношей, много читал, мечтал, но держался в тени.

В школе Юрий учился прилежно, особо увлекаясь точными науками и техникой. Он рано понял, что надеяться можно лишь на себя. В начале 1930-х, получив неплохое базовое образование, Юрий поступил в Московский авиационный техникум – одно из престижных учебных заведений того времени.

Тогда страна остро нуждалась в инженерах и авиаторах, и сын поэта решил посвятить себя практическому делу. Учёба давалась ему легко: возможно, в техническом творчестве Юрий нашел то, чего не смог добиться на поэтическом поприще. Одногруппники знали его как скромного и трудолюбивого парня.

Лишь немногие близкие друзья догадывались, что по ночам, после подготовки чертежей, Юра тайком сочиняет стихи, которые никому не показывает. Быть может, таким образом он общался с тенью своего отца, пытаясь понять и почувствовать его через творчество.

В 1935 году Юрий успешно окончил авиационный техникум, защитив дипломную работу. Перед способным выпускником открывались неплохие перспективы. Некоторое время он работал техником-конструктором в знаменитой Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского в Москве.

Молодому специалисту доверяли чертежи и расчёты, он подавал надежды как инженер. Однако приближался призывной возраст, и в 1936 году Юрия Есенина призвали на военную службу.

Ему выпало служить на самом краю страны – на Дальнем Востоке. В то неспокойное время там формировались новые авиационные части для защиты границ. Юрий был направлен в Хабаровск, в истребительный авиаполк ОКДВА (Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии).

По воспоминаниям сослуживцев, Юрий хранил сундучок с пожитками, где среди прочего лежал томик отцовских стихов.

В 22 года жизнь только начиналась. Позади были голодное детство и годы учебы, впереди – военная карьера или, может быть, научная работа. Юрий не стремился к привилегиям благодаря известной фамилии – наоборот, старался всего добиться сам.

Он редко упоминал при товарищах своего именитого отца, но те и без слов ощущали: в этом тихом парне есть внутренний стержень, наследие чего-то большего. Судьба, казалось, благоволила Юрию: он был молод, образован, полон сил и надежд. Никто не мог представить, что совсем скоро все эти надежды будут беспощадно растоптаны.

Арест и обвинения

Беда пришла неожиданно – откуда не ждали. В ночь на 8 марта 1937 года Юрий Есенин был арестован в Хабаровске без каких-либо понятных причин. Точнее, причину ему сразу не сообщили – молодого техника просто увезли в неизвестность.

Лишь спустя время выяснилось, какое страшное обвинение готовила ему судьба. Оказалось, что Юрия заподозрили в участии в «контрреволюционной фашистско-террористической группе» и подготовке теракта против руководства Советского Союза.

Звучало это настолько нелепо и абсурдно, что в первое мгновение можно было решить: это какая-то ошибка. Что общего мог иметь 22-летний техник с террористами? Как вспоминали позднее, сам Юрий на первых допросах был в полной растерянности и с трудом понимал, о чём говорят следователи.

Однако никаких ошибок не было – чудовищная машина репрессий уже захватила его в свои шестерни. Поводом для ареста стала давняя глупая выходка, о которой Юрий даже забыл.

Еще в 1934 году, когда Юре было около двадцати, на одной дружеской вечеринке случился разговор «за жизнь». Несколько молодых людей, разгоряченных вином, позволили себе дерзкие политические шуточки. В пылу пьяного хвастовства кто-то бросил фразу: «Неплохо было бы бомбу в Кремль подкинуть!» – мол, тогда и жить станет лучше.

Все тогда посмеялись и наутро забыли об этом. Все, кроме одного человека. В толпе был товарищ, запомнивший ее на будущее.

Спустя два года после той злополучной вечеринки именно этот человек был арестован по другому делу. На допросах, пытаясь выгородить себя или изрекая то, что требовал следователь, он зачем-то вспомнил давнюю пьяную беседу и назвал имя Юрия Есенина. Этого оказалось достаточно.

В грозовом 1937 году органы НКВД легко раздували искру. Доносы, слухи, слухи – всё шло в ход. Узнав от информатора о резких антисоветских высказываниях Есенина в кругу молодежи, чекисты не могли пройти мимо. Тем более фамилия подозреваемого была на слуху – пусть даже речь шла не о самом поэте.

Так или иначе, в начале марта 1937 года сотрудники НКВД взяли Юрия под стражу. Одновременно обыск прошёл в Москве у его матери Анны Романовны: чекисты перевернули крохотную комнату на Сивцевом Вражке в поисках улик.

Разумеется, ничего противозаконного у бедной женщины не нашли – ни оружия, ни компрометирующих писем. Но это уже не имело значения.

Юрия этапировали из Хабаровска в Москву и поместили в Бутырскую тюрьму. Там молодого арестанта ждало долгое сидение в тесной камере, изнуряющие допросы и унижения. Следствие вёл оперуполномоченный Павловский – усердный служащий НКВД, решивший во что бы то ни стало сделать из сына поэта «врага народа».

Против Юрия не было никаких реальных улик, и тогда в ход пошли психологическое давление и пытки. Ночью его вырывали из краткого сна и часами допрашивали под ярким светом лампы, пока измученный узник не начинал говорить то, что от него хотели услышать.

Любую фразу следователь немедленно заносил в протокол, придавая ей нужный «политический» смысл. Так, например, на первом же допросе Павловский потребовал от Юрия признать себя «виновным в контрреволюционной деятельности».

Растерянный парень пробовал возражать, но следователь сам подсказал «правильный» ответ. В протоколе появилось: «Воспитанный в мелкобуржуазной среде, я еще в школьные годы заразился антисоветскими настроениями…» – фраза явно не юношеская, а вырванная из методички НКВД.

Дальше – больше: Юрия заставили признать даже собственное детство преступным. Будто бы в 1927 году 13-летний мальчик написал «контрреволюционное стихотворение» к юбилею Октября, прочитал его друзьям, а потом в страхе уничтожил. Ни строк из этого стиха, ни сути «преступления» следствие не удосужилось выяснить – важен был сам факт «антисоветских настроений».

Методично, шаг за шагом, Павловский фабриковал из биографии Юрия полноценное дело о терроризме. На одном из допросов следователь потребовал рассказать о любом недовольстве Советской властью в компании друзей. Юрий вспомнил ту самую злополучную вечеринку 1934 года.

Он подтвердил, что говорил с приятелями о политике, обсуждал возможность переворота. Эта робкая правда немедленно обросла чудовищными деталями в протоколе. Павловский продиктовал, а Юрий подписал показания о том, что в 1930 году, будучи подростком, они с товарищем Дмитрием Гориневским якобы мечтали создать молодежную подпольную группу, изучали труды анархистов и даже пытались изготовить самодельную бомбу (безуспешно).

Дальше пошла более нелепая ложь. Следователь записал, что Есенин-младший якобы агитировал против колхозов и сталинских кампаний, говорил друзьям: «Русский народ зажат, советская власть – организованная система насилия над массами, кучка захвативших власть эксплуатирует народ, доведя его до животного состояния».

Такими фразами протокол пестрел от начала до конца. Верил ли сам Юрий в подобные идеи или это были навязанные слова – сказать сложно. Возможно, часть этих мыслей действительно могла родиться в его душе: он с детства видел несправедливость жизни, испытывал боль от унижений матери, рано потерял отца и, вероятно, винил власти в его гибели.

Известно, что в тюрьме Юрий не раз с горечью говорил: «Они затравили отца до смерти», выражая уверенность, что Сергей Есенин не сам ушел из жизни, а был доведен до отчаяния. Но даже если в душе сына зрели протестные чувства, он не совершал никаких преступлений – только говорил. И за слова теперь предстояло отвечать жизнью.

Спустя несколько месяцев допросов следственное дело Юрия Есенина было полностью подготовлено. По сути, обвинение строилось на давних разговорах и вырванных признаниях самого Юрия, не подкрепленных никакими уликами.

Не хватало лишь подписи обвиняемого под каждым словом – и ее тоже получили. Следователь применил хитрость: внушил Юрию, что тому грозит расстрел, но если он подпишет признание, то смертную казнь заменят на 25 лет лагерей.

Измученный пытками, изголодавшийся, измотанный психологически, Юрий склонился к тому, чтобы подписать всё, что требуется, лишь бы остаться в живых. К тому моменту он уже почти перестал различать, где правда, а где ложь. В конце концов Юрий Есенин подписал все обвинения против себя.

В протоколе появилась завершающая фраза: «Протокол с моих слов записан правильно и мною прочитан». Поставив эту подпись, Юрий сам того не ведая подписал себе приговор. Следователь Павловский мелким почерком дописал в оставленной строчке: «Совершить террористический акт мне не удалось из-за отъезда в ОКДВА».

Так в бумагах появилось «признание», будто Есенин-младший сам планировал убить вождей, но ему помешал отъезд на Дальний Восток. Больше никакие доказательства были не нужны. Следователь добился своего – из 22-летнего романтичного юноши было сфабриковано злостное чудовище, террорист и враг народа.

Расстрел и реабилитация

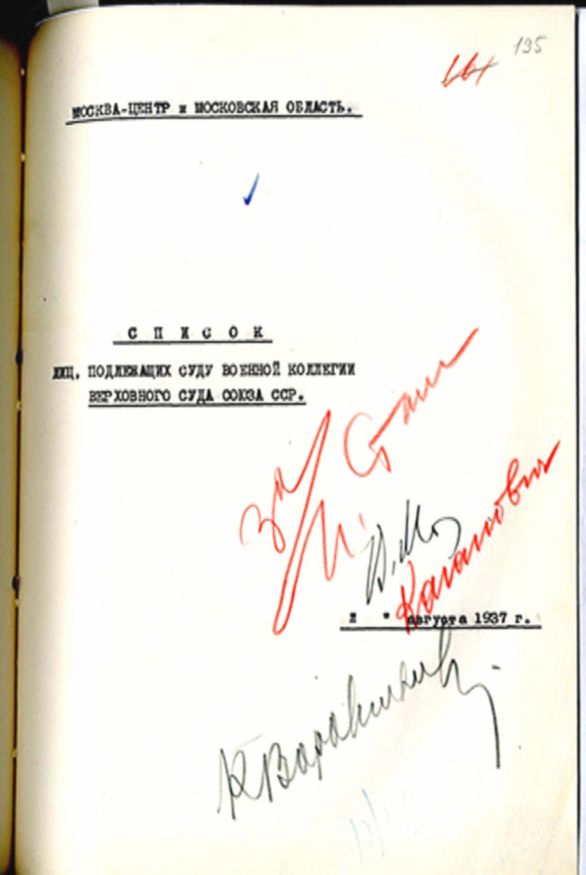

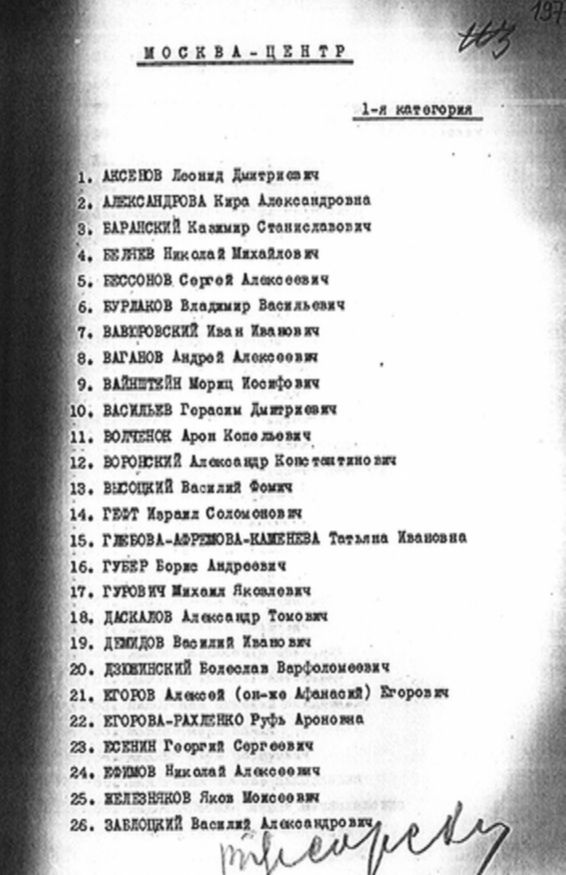

Летом 1937 года дело Юрия Есенина поступило на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда СССР.

13 августа 1937 года состоялось закрытое судебное заседание, на котором не было ни адвоката, ни возможности для подсудимого по-настоящему защитить себя.

Приговор был предрешен заранее. Юрия признали «активным участником контрреволюционной фашистско-террористической группы, виновным в антисоветской агитации и подготовке террористического акта». Суд квалифицировал это по пункту 8 статьи 58 УК РСФСР (террористический акт) и приговорил 22-летнего юношу к высшей мере наказания – расстрелу.

На тот момент Юрию Есенину было всего 22 года, и он так и не узнал, что именно стало последней каплей для его гибели.

Просьба о помиловании, которую он подал в последней надежде, осталась без ответа. В тот же день – 13 августа 1937-го – приговор привели в исполнение. Вероятнее всего, Юрия отвезли из Бутырки в подвал московской тюрьмы на Комсомольском проспекте или прямо на полигон НКВД.

Так трагически оборвалась жизнь человека, единственной «виной» которого стали неосторожные слова и знаменитая фамилия.

Тело Юрия Сергеевича Есенина не отдали родным – да они и не знали о произошедшем. Расстрелянных тайно свозили в крематорий на Донском кладбище Москвы. Имя погибшего зашифровали под номером, а прах развеяли или захоронили в общей могиле безымянно.

Родным официально сообщили совершенно другую версию. Через некоторое время после казни Анна Романовна получила лаконичное уведомление: «Ваш сын осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей без права переписки». Эта холодная формулировка использовалась НКВД как эвфемизм – на самом деле она означала, что человек расстрелян.

Но несчастная мать не знала этого. Она поверила, что Юра жив и находится где-то далеко, за колючей проволокой, лишенный возможности писать письма.

С того дня Анна Романовна начала нести свой материнский крест. Девять лет подряд, с 1937 по 1946-й, она регулярно ходила в Бутырскую тюрьму, стараясь передать сыну посылки с едой и теплыми вещами. Каждый раз тюремные надзиратели принимали ее свертки, не произнося ни слова о том, что адресата давно нет в живых.

Материнское сердце отказывалось верить в худшее, Анна жила лишь надеждой на возвращение своего мальчика. Она говорила знакомым, что чувствует – Юра вернется. Возможно, у Анны Романовны даже была заветная дата, когда кончались присужденные «десять лет» – 1947 год. Но дожить до этого срока ей не удалось.

В октябре 1946-го, так и не узнав правды о сыне, Анна Романовна Изряднова скончалась в Москве. Ушла из жизни тихо, до последнего дня храня веру, что где-то в далеком лагере ее Юрочка жив и обязательно приедет домой.

Прошли десятилетия.

Лишь после смерти Сталина, дело Юрия Есенина пересмотрели заново по инициативе его родных. В 1956 году младший брат Юрия, Александр Есенин-Вольпин, приложил огромные усилия, чтобы добиться справедливости. Он писал запросы, собирал документы, настойчиво стучался в закрытые двери – и был услышан.

28 ноября 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР официально реабилитировала Юрия Сергеевича Есенина посмертно. Приговор 1937 года был отменен за отсутствием состава преступления – то есть полностью признан безосновательным.

В заключении судей прямо говорилось, что никакой террористической группы не существовало, а дело о «покушении на Сталина» было сфабриковано следственными органами. Так честь и доброе имя Юрия были восстановлены – к сожалению, спустя почти 20 лет после его гибели.

К тому времени не было в живых ни его родителей, ни многих свидетелей той трагедии. Но историческая справедливость все же восторжествовала, пусть и с опозданием.

Следователи и чекисты, сфабриковавшие это дело, сами не избежали кары: некоторые из них были арестованы в 1938–39 годах и впоследствии тоже расстреляны как «враги народа». Такая жуткая ирония эпохи – палачи становились жертвами, жернова террора перемалывали всех без разбора.

*

Память

Сегодня имя Юрия Сергеевича Есенина вписано в скорбный мартиролог жертв Большого террора. В Москве на Донском кладбище, где был развеян его прах, установлены мемориальные плиты с именами расстрелянных – среди них есть и фамилия Есенин.

Его биография восстановлена по архивным документам и свидетельствам очевидцев, теперь она широко известна историкам литературы и всем интересующимся судьбой поэта.

Спустя десятилетия потомки и исследователи сумели пролить свет на короткую жизнь Юрия. В 1990-е годы были опубликованы документы архивно-следственного дела № 12175 – того самого, где хранились протоколы допросов Юрия Есенина.

Сегодня о Юрии Есенине пишут исследователи и журналисты, его образ мелькает в книгах и фильмах о Сергее Есенине. В Рязани, на родине Сергея Есенина, действует музей, где отдельная экспозиция посвящена семье поэта, в том числе и Юрию.

История короткой жизни Юрия Есенина трогает сердца многих, ведь она – о прерванной юности.

Юрий не оставил после себя литературного наследия – его стихи, которые он робко писал в юности, до нас не дошли или затерялись. Но в каком-то смысле его наследие – это сама история, преподанная нам как урок. Память о Юрии Есенине жива в каждой строчке, где описываются трагедии 1937 года, в каждом имени, восстановленном из небытия.