«Князь — старик, горбун, одна нога короче другой, весь шрамами покрыт». Юная принцесса печально слушала наставления мамки, представляя себе ужасного горбуна, к которой ее везут. «Но да с лица воду не пить, — продолжала наставница. — Твое дело маленькое — рожать.».

В 1001 году в Сигтуне, древней столице Швеции, первый христианский король этой северной страны Олаф Шётконунг в очередной раз стал отцом. Благородная жена государя, королева Эстрид, произвела на свет светловолосую девочку, которой дали имя Ингигерда.

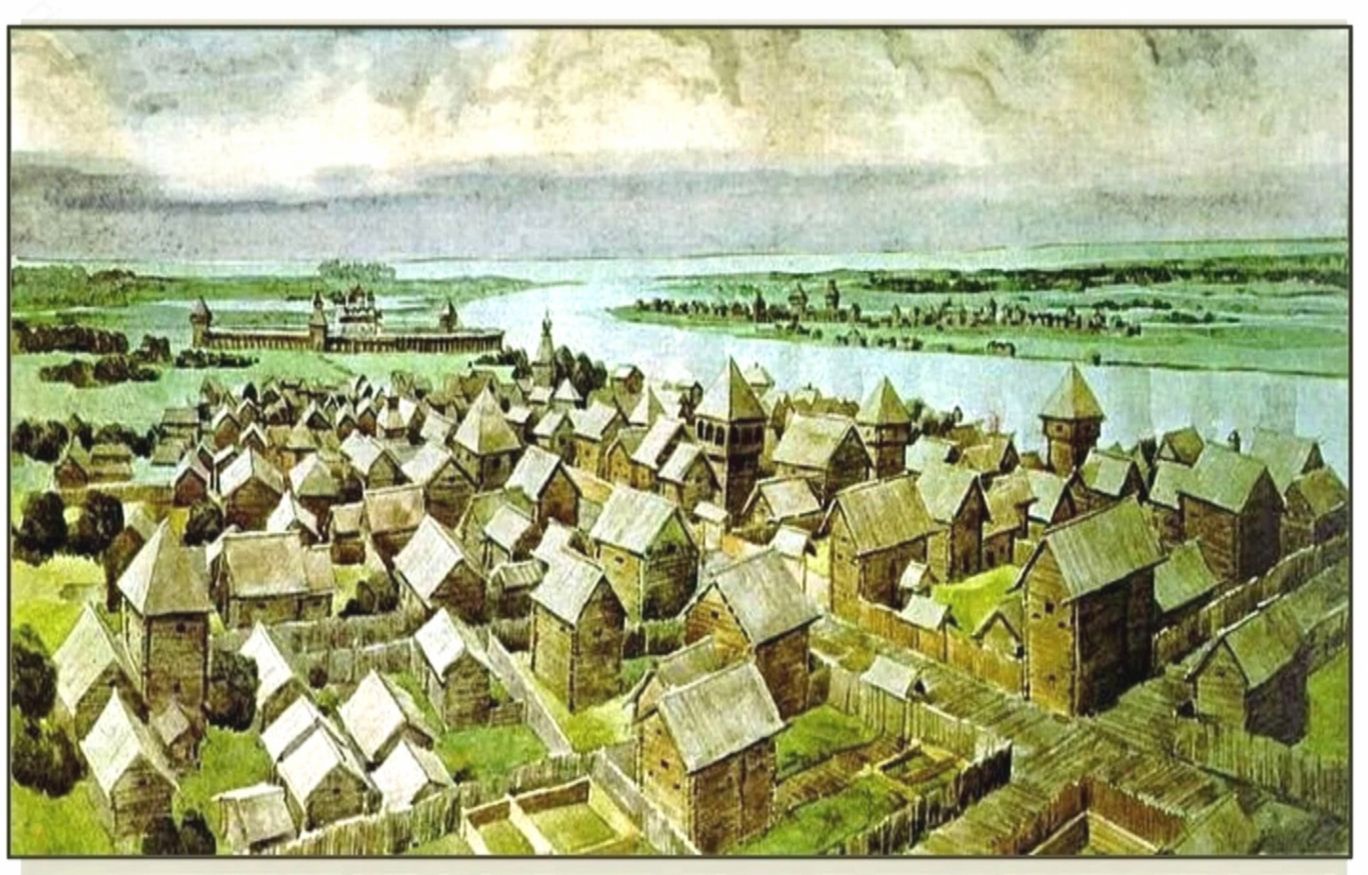

Детство принцессы было тревожным: на Сигтуну нередко нападали враги — новгородцы, карелы, эсты. Отец часто бывал в походах, и воспитанием девочки занималась мать, королева Эстрид, женщина властная и суровая.

Эстрид происходила из славянского племени ободритов, и благодаря влиянию матери Ингигерда с детства относилась к славянам с большой симпатией, в отличие от большинства шведов.

Время шло. Ингигерде исполнилось шестнадцать, и слава о ее красоте и добродетельности распространилась далеко за пределы Швеции.

В 1017 году на тинге (вече, народное собрание) в Уппсале было решено, что Ингигерда выйдет замуж за короля Норвегии Олафа II Толстого. Таким образом планировалось достичь прочного мира между двумя странами.

Свадьбу собирались сыграть осенью 1018 года на берегу реки Эльв на границе между Швецией и Норвегией.

В положенное время Олаф II со своей свитой прибыл на место свадьбы, но короля Олафа Шётконунга с дочерью-красавицей жених там не обнаружил.

Норвежский государь немедленно отправил в Швецию гонцов, которые принесли весть, весьма опечалившую Олафа II. Оказалось, что летом 1018 года к Шётконунгу прибыло посольство от новгородского «конунга Ярицлейва».

«Конунг Ярицлейв» — это был будущий правитель Руси Ярослав Владимирович Мудрый, в те времена княживший в Новгороде.

Отец Ингигерды сразу оценил все выгоды союза со славянами, и сообщил дочери, что она отправится не в Норвегию, а в Новгород.

17-летняя Ингигерда была поражена этим известием: 40-летний «конунг Ярицлейв» годился ей в отцы, тогда как король Олаф II был всего лишь на шесть лет ее старше.

Такое «воровство невесты» вполне могло привести к войне, но шведы смогли задобрить отвергнутого жениха: норвежскому королю была предложена в жены принцесса Астрид Олофсдоттер, сводная сестра Ингигерды. Астрид отличалась невероятной красотой, и Олаф Толстый предпочел пойти на мировую.

Ингигерда, не посмевшая ослушаться отца, прибыла в Новгород летом 1019 года. Князь самолично встречал невесту.

Шведка была поражена внешним обликом князя. Сорок лет по тем временам — это почти старик. К тому же, князь всю жизнь принимал участие в сражениях, оставивших на его теле многочисленные шрамы и увечья.

Но хуже всего, что у Ярослава, с детства страдавшего от дистрофии костей, правая нога была короче левой, а позвоночник искривлен. Из-за этого отец в свое время не брал маленького княжича на охоту.

Однако Ярослав принял юную невесту с большим радушием и теплотой, что заставило сердце северной красавицы хоть немного оттаять.

В соответствии с заключенным ранее брачным договором принцесса Ингигерда получила от князя Ярослава город Альдейгаборг (Ладога, ныне — село Старая Ладога). Во владение шведки вошли и прилегающие земли, которые позднее стали называть Ингерманландией.

Ингигерда попросила князя Ярослава, чтобы дозволил назначить собственного ярла (посадника). Таковым стал Рёгнвальд Ульвссон, близкий родственник принцессы и бывший ярл Вестергётланда.

Вскоре после прибытия Ингигерды в Новгороде состоялось ее православное крещение. Шведская принцесса получила новое имя — Ирина.

Свадьбу откладывать не стали: осенью 1019 года Ингигерда-Ирина стала супругой князя и княгиней новгородской.

В шведских источниках напрямую говорилось, что новгородцы привезли Ингигерду, «чтобы рожала». Однако из-за большой разницы в возрасте были определенные сомнения, что «конунг Ярицлейв» обзаведется потомством от молодой жены. Тем не менее, Ирина забеременела, и в 1020 году родила князю сына Владимира.

Несмотря на отведенную Ирине роль постоянной роженицы, княгиня умудрялась активно участвовать в государственных делах.

Так, в 1021 году, когда Ирина была беременна вторым ребенком, на новгородские земли напал Брячислав Изяславич, князь Полоцкий и, по совместительству, племянник Ярослава Владимировича.

Согласно «Саге об Эймунде», Ирина выступила миротворцем между князьями-родственниками. В дальнейшем, когда Брячислав снова нападал на Новгород, княгиня мирила дядю и племянника.

Завершив свою миротворческую миссию осенью 1021 года, Ирина вернулась в Новгород и в начале 1022 года родила дочь Елизавету.

В 1023-ем у княжеской четы родилась еще одна дочь — Анастасия Ярославна.

Родила Ирина и на следующий год: в 1024-ом семья пополнилась сыном Изяславом Ярославичем.

После того, как в 1026 году Ярослав вернул себе киевский стол (но, став Великим князем Киевским, предпочитал жить в Новгороде), Ингигерда играла важную роль в международных связях Руси — участвовала в переговорах, приглашала на Русь иностранных купцов.

В Новгороде скрывались от датчан английские принцы Эдуард и Эдмунд, племянники короля Эдуарда Исповедника.

В 1028 году в Новгород был вынужден бежать норвежский король Олаф II Толстый (будущий Святой). Тот самый, что десять лет назад ходил в женихах Ингигерды, но в итоге женился на ее сводной сестре Астрид.

Олаф прибыл на Русь не один, а с пятилетним сыном Магнусом. Ирина встретила бывшего жениха радушно, облобызала маленького племянника.

К тому времени у Ярослава и Ингигерды было уже пятеро детей — Владимир, Анастасия, Изяслав, Елизавета и Святослав, родившийся в 1027 году.

Следующий ребенок княжеской четы, Всеволод Ярославич, будущий первый «князь всея Руси», отец Владимира Мономаха и продолжатель династии, появился на свет в 1030 году.

Тот факт, что Всеволод родился в то время, когда на Руси гостил Олаф II, первый жених Ингигерды, привел к появлению слухов о неверности княгини.

Согласно скандинавской «Саге об Эймунде», женщина была страстно влюблена в норвежца и изменила с ним старому мужу.

Возможно, измена стала причиной того, что Олаф спешно покинул Новгород вскоре после родов Ингигерды. Король отправился в Норвегию и собирался взять сына Магнуса с собой.

Ирина настояла, чтобы мальчик остался на Руси: на его родине шла междоусобица. Предчувствие не обмануло княгиню: Олаф II был убит в июле 1030 года в битве при Стикластадире — короля заколол мечом норвежский дворянин Торир Собака.

Магнус остался в Новгороде, был усыновлен Ярославом Мудрым и его супругой.

Лишь в 1035 году, убедившись, что норвежская знать действительно готова передать Магнусу престол, Ингигерда отпустила 11-летнего мальчика на родину.

В будущем Магнус стал одним из величайших скандинавских королей.

Княгиня Ирина была преданной защитницей православия. В Киеве княгиней был основан женский монастырь во имя святой великомученицы Ирины.

В 1045 году Ярослав Мудрый и Ингигерда, прибыв в Киев из Новгорода, заложили там совместно знаменитый Софийский собор.

Не забывала Ирина и о своем «основном» предназначении: княгиня родила супругу еще троих детей — сыновей Игоря, Вячеслава и дочь Анну.

Детей Ингигерда воспитывала в западном стиле, в частности, княжичи и княжны изучали иностранные языки, прежде всего, скандинавские.

В будущем такое воспитание позволило Ярославу Мудрому выдать дочерей за крупнейших правителей своего времени: Анастасия Ярославна вышла замуж за венгерского короля Андраша I; Елизавета Ярославна стала женой Харальда III Сигурдарсона, короля Норвегии. Анна Ярославна обвенчалась с королем Франции Генрихом I и стала известна как Анна Русская — одна из самых знаменитых и почитаемых королев Европы.

Ирина-Ингигерда жила в основном в полюбившемся ей Новгороде: Киев она не сильно жаловала.

С 1050 года княгиня начала часто болеть, много времени проводила в монастырях за молитвой.

В 1054 году в возрасте 76 лет скончался Великий князь Киевский Ярослав Владимирович Мудрый.

Княгиня Ирина после смерти супруга удалилась в монастырь, где первой из представителей русского великокняжеского дома постриглась в монахини под именем Анна.

10 февраля 1056 года 55-летней инокини Анны, в миру — шведской принцессы Ингигерды, русской княгини Ирины, не стало. Перед смертью Анна приняла схиму.

В 1439 году архиепископ Новгородский Евфимий II канонизировал Анну Новгородскую как заступницу веры, мать святого князя Владимира Ярославича, создательницу династии и небесную покровительницу Великого Новгорода.