Март 1944-го. Болота под Гомелем. Советский фотокорреспондент поднимает камеру и видит в объективе крошечную фигурку. Девочка стоит среди мёртвых тел и едва живых людей. Голова повязана мужской рубахой — её сняли с замёрзшего трупа. Лицо покрыто коркой засохшей грязи. А взгляд — словно ей не пять лет от роду, а все пятьдесят прожиты.

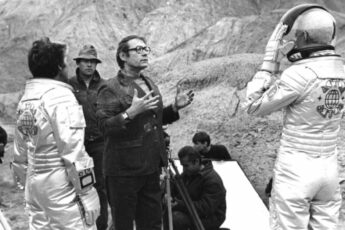

Семён Альперин нажимает на затвор. Он ещё не догадывается, что спустя два года этот кадр станет уликой на процессе в Нюрнберге против нацистских преступников. Сейчас он просто документирует увиденное. А перед ним — лагерь смерти Озаричи. Здесь за десять суток убили двадцать тысяч человек. Более половины из них — дети.

Девочку зовут Вера Курьян. Она проживёт долгую жизнь — восемьдесят пять лет. Родит детей, дождётся внуков и правнуков. Но этот мартовский день останется в памяти навсегда.

Одна улыбка против смерти

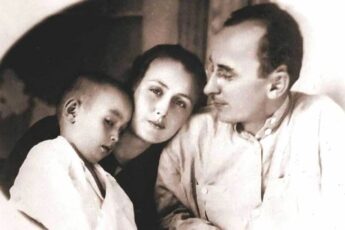

Лето 1941-го. Деревня Подветка в Гомельской области. Обыкновенное белорусское село — огороды с капустой, куры во дворах, колодец посередине улицы. Вере едва исполнилось два года.

Фашисты явились быстро. Для устрашения спалили несколько крестьянских домов. Согнали жителей на площадь. Автоматчики заняли позиции. Через минуту начнётся расстрел.

Лидия Васильевна легла, закрыв собой троих детей. Но Вера, совсем кроха, не осознавая опасности, выползла из-под материнских рук. Увидела солдата с железной штукой в руках. И улыбнулась — так, как улыбаются младенцы незнакомцам.

Немец застыл. Медленно опустил автомат вниз. Вытащил из кармана губную гармошку и заиграл какую-то немецкую песню.

Семью отпустили живой.

— Что с малыша взять, — вспоминала много лет спустя Вера Сергеевна. — Я ничего не соображала. А он, видимо, вспомнил своих детей где-то в Германии.

Но не всем так везло. Соседка-учительница по имени Люба решила действовать разумно — пойти к оккупантам и договориться.

— Они ведь тоже люди. У них у самих дети, — сказала она односельчанам перед уходом.

Её тело нашли через два дня в овраге за околицей. Изнасилованную и расстрелянную.

Почти три года среди змей и трясины

Семья ушла в топи — на непроходимое болото Бабинец. Туда же перебрались десятки людей из соседних хуторов и деревень.

Построили укрытия из еловых веток и мха. Воду пили прямо из болота — другой не было. Питались ягодами, травой, древесной корой. Ночами самые смелые выползали к заброшенным колхозным полям — выкапывать картошку или свёклу. Днём сидели тихо, боясь шороха.

Почти тысячу дней так существовали.

— Комары жрали нас живьём, — рассказывала позже Вера Сергеевна. — Змеи под ногами шуршали. Но мы понимали — там, у немцев, будет хуже. Там точно убьют.

Как-то раз случилась почти смешная история. Одна баба решила не отдавать фашистам домашнюю птицу. Ночью пробралась в свой двор и передушила всех кур голыми руками — пусть лучше сдохнут, чем немцам достанутся. Уже уползала прочь с мёртвыми тушками, как вдруг оглушённый петух пришёл в себя и заорал во всё горло.

— Как же она бежала тогда, — смеялась Вера. — Весь гарнизон на уши подняла. И всё из-за этих проклятых кур!

Но в марте 1944-го передовые части Красной Армии пошли в наступление. Фашисты поняли — через пару дней здесь будет линия фронта. Нужно уничтожить всех свидетелей зверств.

Болотников выкурили артиллерийским огнём. Кто не успел скрыться — сгорел в пламени. Остальных построили колонной и погнали на юг. Людям говорили — мол, эвакуируем в Германию на работы.

На деле везли на смерть.

Место без печей, но с тифом

Лагерь Озаричи соорудили за десять дней до прихода советских войск. Немцы прекрасно осознавали, что отступают. Но решили оставить наступающим «сюрприз» — массовую эпидемию.

Десятого марта 1944 года на болотистой местности около деревень Дерть, Озаричи и Подосинник согнали пятьдесят тысяч человек. Более половины из них — дети младше тринадцати лет.

Ни бараков, ни еды, ни крыши над головой. Просто периметр из колючей проволоки под высоким напряжением. Люди ложились спать на промёрзшую землю.

А ещё туда специально завезли больных сыпным тифом из других районов и смешали со здоровыми узниками. Живое бактериологическое оружие.

Над территорией регулярно кружил самолёт и сыпал вниз серый порошок непонятного состава. К рассвету многие уже не просыпались.

Средний срок жизни заключённого — трое суток.

— Как-то раз пропал мой брат Женька, — вспоминала Вера. — Тётка отыскала его у ног охранника-немца. Тот жрал тушёнку прямо из банки. Женька ползал у его ног и молил — оставь хоть капельку. Фашист отпихивал его сапогом. Потом вылизал консервы дочиста и швырнул пустую банку в грязь. Брат схватил её обеими руками, прижал к груди и бегом к маме. Он пальцем соскабливал остатки со стенок и мазал матери губы. Так сильно хотел, чтобы она выжила.

По ночам узники прижимались друг к другу, пытаясь согреться. Утром из каждой такой кучи несколько человек уже не вставало.

Младшая сестрёнка Веры, Оля, умерла на материнских руках. Немцы забросили маленькое тельце в ров, где уже лежали сотни других трупов.

«Не стреляй, ты что, ирод!»

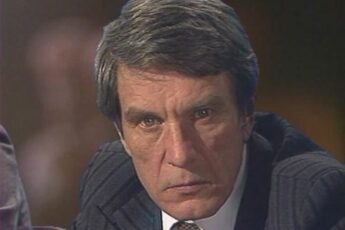

Девятнадцатого марта 1944 года территорию лагеря заняли подразделения 65-й армии под командованием генерала Павла Батова.

Бойцы не могли поверить увиденному. Тысячи живых скелетов, обмотанных грязными тряпками. Горы мёртвых тел. Запах разложения и болезни.

Изможённые узники решили, что это переодетые фашисты. Боялись приблизиться.

Военкор Семён Альперин поднял фотоаппарат. В видоискателе появилась крошечная девочка с огромными выпуклыми глазами. Он навёл резкость на объектив.

— Не смей стрелять, ирод проклятый! — завопила тётка Ходося, кидаясь между девочкой и фотографом. — Она же ещё живая!

— Женщина, я снимаю, а не стреляю, — ответил корреспондент.

Так родился кадр, который позже станет одной из главных улик на Нюрнбергском процессе.

Спасённых грузили в грузовики. Лидия Васильевна, мать Веры, лежала неподвижно.

— Берём только живых, — сказал военный медик. — Эта уже не дышит, поздно.

Дед разбил кусок оконного стекла, аккуратно поднёс осколок к губам дочери. На поверхности появилась лёгкая испарина — почти незаметная.

— Дышит! Вы видите, дышит! — закричал старик.

Лидию Васильевну согласились забрать. Она выжила и прожила после войны ещё тридцать лет.

Баня, похожая на газовую камеру

Освобождённых узников доставили в полевые медицинские пункты. Врачи и санитары работали без сна — из тридцати трёх тысяч спасённых каждый второй находился при смерти.

Первым делом — санитарная обработка. Саперы соорудили импровизированные бани из брезентовых полотнищ. Узники увидели шалаш, из которого клубами валил горячий пар, и оцепенели от ужаса.

— Это газовая камера, — прошептала одна из взрослых женщин. — Дышите как можно глубже, детки, чтобы поскорее умереть и не мучиться.

Пятилетняя Вера зажмурила глаза. Набрала полную грудь горячего влажного воздуха. Замерла в ожидании смерти. Секунда. Две. Три.

Ничего не происходило.

— Это была не смерть, — говорила она десятилетия спустя. — Это была настоящая жизнь.

Их отмыли от грязи и вшей. Накормили жидкой кашей — желудки больше ничего не могли переварить. Одели в чистые вещи. Маленькая Вера не узнала собственную мать — такой костлявой и страшной та стала.

Брат Женя тоже выжил. Сестрёнка Оля осталась лежать в озаричском рву навсегда.

А отец вернулся домой лишь в 1956 году. Он угодил в плен в самом начале войны — всего на трое суток, пока советские части не отбили территорию. Но после Победы эти три дня обернулись пятнадцатью годами лагерей. Освободили только после смерти Сталина.

Когда макуха оказалась не белой

После окончания войны семья обосновалась в Бобруйске. Голодное время. Карточная система на хлеб. Вера пошла в школу, а потом на работу.

Начинала на кирпичном заводе. Затем санитаркой в городской больнице. Потом устроилась на завод резинотехнических изделий. Вышла замуж. Родила двоих детей.

— Я никому не рассказывала про лагерь, — признавалась она. — Зачем ворошить? Все хотели просто жить дальше и забыть кошмар.

О том, что её детская фотография стала знаменитой, узнала случайно — где-то в восьмидесятые. Увидела снимок в газете. Не сразу поверила — неужели это я?

К тому моменту кадр Семёна Альперина уже стал одним из символов Нюрнбергского трибунала. Его демонстрировали как вещественное доказательство военных преступлений нацистов. Снимок разошёлся по всему миру.

А Вера Сергеевна просто жила обычной жизнью. Воспитывала детей. Нянчила внуков.

В преклонные годы она рассказала внукам историю про жмых из семечек.

В голодные послевоенные годы кто-то из соседей угостил её кусочком макухи. Девочка, которая не ела ничего вкуснее мороженой картошки, решила — это самое прекрасное лакомство на свете. Белое, сладкое, волшебное.

Много лет спустя будущая свекровь предложила ей попробовать настоящую макуху — чёрную, горькую, почти несъедобную массу.

Вера потеряла сознание.

— Доченька моя, — обняла её тогда женщина со слезами. — Как же ты настрадалась в детстве, если та гадость казалась тебе белой и сладкой.

Главное завещание

Вера Сергеевна Солонович (девичья фамилия Курьян) ушла из жизни 28 мая 2024 года в возрасте восьмидесяти пяти лет.

До последнего дня она считала себя счастливым человеком.

— Когда в детстве настрадался так сильно, начинаешь ценить каждый прожитый день, — любила повторять она. — Я всегда была оптимисткой. Потому что поняла главное: жизнь — это подарок. И нельзя об этом забывать никогда.

У неё остались дети, внуки, правнуки. Осталась память. И остался тот снимок — маленькая девочка со взглядом старой женщины, которая прошла сквозь ад и выжила.

Когда советские войска освободили узников, медики спасли тридцать три тысячи человек. Почти шестнадцать тысяч из них — дети.

Сегодня на территории бывшего лагеря установлен мемориальный комплекс. Сюда приезжают потомки выживших. Приводят школьников на уроки истории.

А в архивах Нюрнбергского трибунала до сих пор хранится фотография пятилетней Веры Курьян — одно из ключевых доказательств того, что фашизм — это не идеология и не политика.

Это убийство детей.