Надо было решать. Как жить дальше? Что скажет отец будущего ребенка? Вопросов было больше, чем ответов. Но ребенок нужен был прежде всего ей самой. Еще во время беременности будущая мать написала стихи, в которых была строка: «Женщина, что у тебя под шалью? — Будущее!»

…Ей было тридцать, ему — на три года меньше. Их роман начался в Праге. Это была любовь «всей жизни» Марины Цветаевой, как писала сама поэтесса. Константин Болеславович Родзевич изучал право в Карловом университете и дружил с ее мужем, Сергеем Эфроном.

Константин был сыном петербургского генерала, военного врача и начальника санитарной службы императорской армии Болеслава Адамовича Родзевича.

Дворянин, бывший мичман, перешедший на строну большевиков во время революции, он был одним из командующих Нижнеднепровской флотилией. Попав в плен к белым, чудом уцелел, был помилован и с армией Врангеля отправился в Константинополь, а затем оказался в эмиграции в Чехии.

Весной 1922 года Цветаева с десятилетней дочерью Ариадной выехали из Москвы в Ригу, где сели на берлинский поезд. В Берлине их ждал Сергей Эфрон. Прожив в Берлине одиннадцать месяцев, семья Цветаевой на три года переехала в предместья Праги. Кстати, почему именно Прага?

Оказывается, чешское правительство пригласило русских белоэмигрантов продолжить прерванную революцией работу или учебу. Учащимся даже платили стипендию и предоставляли общежитие. Сергей Эфрон учился на философском факультете и сам познакомил жену с Константином Родзевичем.

Роман Марины с Родзевичем будет стремительным и ярким. Это ему, Константину Родзевичу, Марина напишет: «Мой родной… Я не могу больше с Вами по кафе! От одной мысли о неизбежном столике между нами — тоска. Это не по-человечески…

Дом, где можно сидеть рядом… куда я все смогу приносить: от бытовых уютных пустяков — до последних бурь своей души!..

Я хочу лампы, тепла, круга, чуть ли не кота на коленях. (У нас будет кот?) Я хочу… знать, где Вы спите и куда глядите, когда глядите в окно. И… чтобы Вы, возвращаясь домой, возвращались ко мне, в меня… Мой мальчик! Вы не знаете как я вас люблю!»

Да, такова была природа Марины, ее сущность. Еще в детстве, маленькая Муся удивила мать, записавшую в дневнике, что ее полуторагодовалая дочь весьма своенравна.

Увидев что-то интересное за окном, кроха брала голову матери своими ручонками и властно поворачивала в нужном направлении. Марина с детства привыкла ничего ни с кем не делить, всем и сразу завладеть, даже если ради этого придется кусаться и драться до крови с сестрой или гувернантками.

И что с того, что дома Сережа и Аля? Марину уже подхватил вихрь любовного наваждения. О Константине говорили, что он «лукавый краснобай», позер и «обаятельная посредственность». Все в один голос твердили, что Родзевич — красавец и отъявленный донжуан со множеством романов.

Сестра Марины, Анастасия напишет, что во время своего пребывания в Париже, она познакомилась с тем, которого Цветаева обозначила инициалами К.Б.Р. По ее мнению, напоминал князя Андрея Болконского из «Войны и мира».

«Маленький Казанова» — так прозвал его Сергей Эфрон. Маленький — потому что невысок ростом, всего 165 см. А Цветаева записала в тетрадь: «Я встретилась с никогда не бывшим в моей жизни: любовью — силой».

…Весело хохоча, раскрасневшаяся на морозе Марина, прикоснулась к руке Константина:

— Признайтесь, чья я преемница?

Он усмехнулся:

— Вам и правда это важно?

Она, не отрывая глаз, кивнула. Константин досадливо махнул рукой:

— Да так… Одна рань. Все что не вы, — рвань.

Идя домой, Марина пожалела, что не поцеловала в его тот момент. В ту же ночь она написала: «Слава Богу, слава мудрым Богам, что я этого опасного , прелестного, чужого мальчика не люблю! Если бы я его любила, я бы от него не оторвалась».

И было понятно, что «не люблю» в этом письме это — «люблю». Возможно, Родзевич так и остался бы для Марины чужим, если бы… не отъезд мужа Сергея и дочери Али на четыре дня.

Ариадна никогда не училась в гимназии. Марина сама занималась с дочкой. Сергей настоял на том, что для девочки важно официальное образование. Русская гимназия находилась не в самой Праге, а в Моравской Тшебове — деревне под Прагой.

Ничего не подозревающий Эфрон уехал с Алей поступать в гимназию, Марина должна была присоединиться позже. Эти четыре дня решили все. Готическая прекрасная Прага, маленький тихий отель, встреча с Родзевичем. Любовь…

Марина пишет Константину после свидания: «Держите меня крепче, не отпускайте… Вы сделали чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли… Мой Арлекин! Господи, прости меня за это счастье!»

Этот сумасшедший роман Марины — словно прощание с юностью. Окрыленная любовью, Марина пишет кокетливую девичью записку своему Арлекину: «У меня новая сумка — р-раз, новая зажигалка — два, новое платье — три (в нем приду), новая душа в теле — четыре…»

Да, девятый вал чувств Цветаевой, обрушился на Родзевича неожиданно. Марина так любила его, что ревновала даже к уличной толпе. Как обычно, муж все узнал последним и до последнего не хотел верить.

Сергей пережил множество платонических (или хотя бы тайных) увлечений жены, среди которых были и страсть Марины к его брату Петру Эфрону, и любовь к Софье Парнок, но такого откровенного обмана стерпеть не смог.

Из письма Марины Петру Эфрону от 10 июля 1914 года: «Я ушла в 7 часов вечера, а сейчас 11 утра, — и все думаю о Вас, все повторяю Ваше нежное имя. (Пусть «Петр» — камень, для меня Вы — Петенька!) Откуда эта нежность — не знаю, но знаю, куда — в вечность!

Слушайте, моя любовь легка. Вам не будет ни больно, ни скучно. Я вся целиком во всем, что люблю. Люблю одной любовью — всей собой — и березку, и вечер, и музыку, и Сережу, и Вас. Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлёбывающемуся «ах!»

Вы — первый, кого я поцеловала после Сережи. Бывали трогательные минуты дружбы, сочувствия, отъезда, когда поцелуй казался необходимым. Но что-то говорило: «Нет!» Вас я поцеловала, потому что не могла иначе. Все говорило: «Да!»

На этот раз, в Праге, Цветаева не делала тайны из своего увлечения, а дома творился настоящий ад — опустошенный Сергей ждал ее и задавался вопросами: почему и что не так?

Но Марину волновало одно. «…Люблю Ваши глаза… Люблю Ваши руки, тонкие и чуть, холодные в руке. Внезапность Вашего волнения, непредугаданность Вашей усмешки. О, как Вы глубоко-правдивы! Как Вы, при всей Вашей изысканности — просты!

Игрок, учащий меня человечности. О, мы с Вами, быть может, оба не были людьми до встречи! Я сказала Вам: есть — Душа, Вы сказали мне: есть — Жизнь», — писала она Родзевичу.

Она металась от мужа к любовнику, прятала глаза, не спала ночами, много курила. В это время Мариной были написаны знаменитые «Поэма Горы» и «Поэма Конца», посвященные Константину Родзевичу. В конце концов Цветаева переехала от обманутого Сергея к знакомым.

«Твоя улыбка. Вижу ее. Где и когда я смогу тебе закинуть за шею руки — прижаться — так. Немного послушать сердце! Раздвинуть рубашку на груди и губами прослушать сердце. Ведь я помню тебя!»

«Спала сегодня в Вашем халате. Я не надевала его с тех пор, но сегодня мне так одиноко и отчаянно, что надела его, как частицу Вас.»

«Пока Вы есть в моей жизни — все живет. Условная жизнь. Жизнь при одном условии.»

«Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься.

Беру твою руку к губам — отнимаешь — не отнимаешь — твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение — смех стих, слов — нет — и ближе, и глубже, и жарче, и нежней — и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.

Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, — вспомни. Прикосновение губ к груди. Друг я вся твоя».

Константин вскоре устал от своей назойливой любовницы. Яростно бороться за любовь он был не готов. После расставания с ним Марина вернулась к Сергею, а у Константина появилась новая любовь.

Вскоре он сделал предложение Маше Булгаковой, дочери религиозного философа Сергея Булгакова. Цветаева просила сжечь ее письма. Родзевич не послушался.

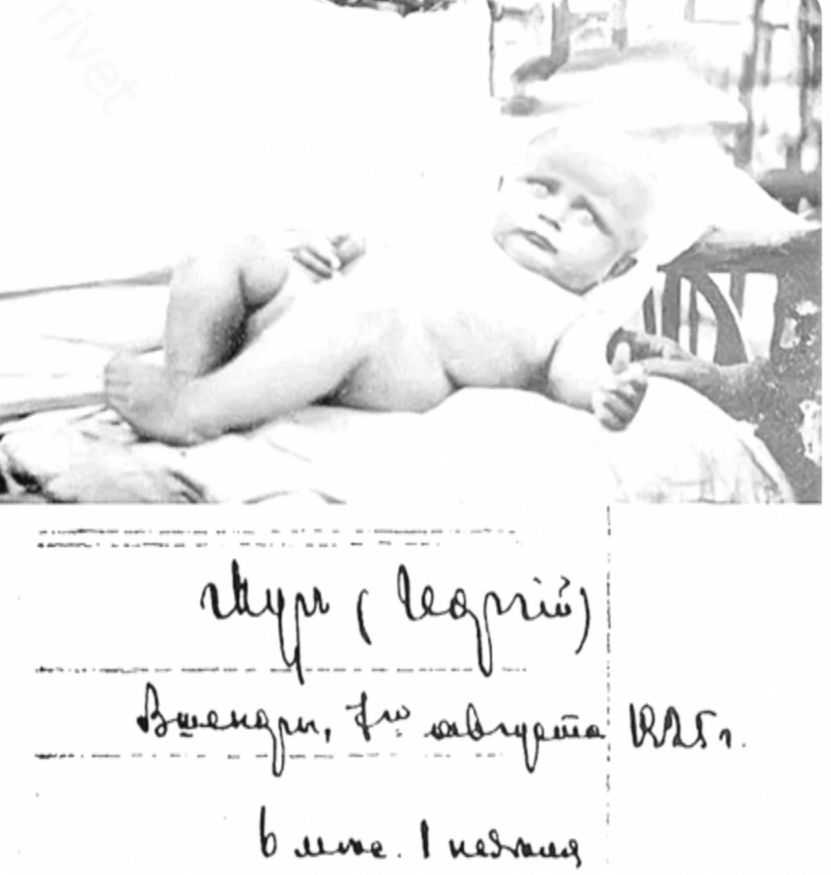

В воскресный полдень, первого февраля 1925 года, Марина родила сына. Ребенок родился крупным и бездыханным — его шею обмотала пуповина, но стараниями молодого доктора Григория Альтшуллера малыша оживили. Мальчика назвали Георгием, по-домашнему — Муром. Аля обрадовалась его рождению:

— Я рада, что у меня брат, а не сестра, брат как-то надежнее. Он счастливый, так как родился в воскресенье и всю жизнь будет понимать язык зверей и птиц и находить клады…

Долгое время ходили упорные слухи, что отцом ребенка был Родзевич. Марина твердила: «Отец — Сергей, я высчитала». Это решение устроило всех.

«Жалко, что вы не видели нашего прелестного мальчика, — напишет деликатный Сергей Эфрон друзьям, — на меня не похож совершенно. Вылитый Марин Цветаев».

Ребенок рос белокурым кудрявым «херувимчиком» — пухленьким мальчиком с высоким лбом и выразительными синими глазами. Знакомые пары шептались: мальчик копия Родзевича.

Родзевич же писал прямо: «К рождению Мура я отнесся плохо. Я не хотел брать никакой ответственности. Да и было сильное желание не вмешиваться. «Думайте что хотите Мур — мой сын или не мой, мне все равно. Эта неопределенность меня устраивала. Мое поведение я конечно, порицаю: «Отойдите, это сложно для меня» — вот что я тогда думал. <…>

Потом в Париже мы встречались с Сережей. Но он не принимал ни какого участия в воспитании Мура. Когда я с Муром встречался, мы были дружественно настроены, и не больше. Я тогда принял наиболее легкое решение: Мур — сын Сергея Яковлевича.

Я думаю, что со стороны Марины оставлять эту неясность было ошибкой. Но она так и не сказала мне правду. Я, конечно, жалею теперь, что отнесся к этому без должного интереса. <…> Сын мой Мур или нет, я не могу сказать, потому что я сам не знаю. В этом вопросе, пожалуй, Марина была не права. Она мне определенно так и не сказала».

Вскоре Константин женился на Маше Булгаковой. Свадьбу Родзевича Марина перенесла мужественно. Ее дочь Аля напишет:

«На днях у меня была прелестная встреча с женой героя поэм «Горы» и «Конца»… От нее я впервые узнала, что мама подарила ей на свадьбу с «героем»- от руки написанную «Поэму горы»! Не ужас ли? И не прелесть ли? Вся мама — в этом ядовитом даре…»

Мария Булгакова вспоминала: «Однажды мне было очень неприятно найти, уже после нашей свадьбы, в его кармане пламенную призывную записку от нее. Она всегда так поступала». Брак Родзевича и Маши не сложится. Разойдясь с Родзевичем, Булгакова отзывалась о нем нежно — «очаровательная свинья».

После рождения Георгия семья Эфрон-Цветаевых перебралась в Париж. Сына Марина очень любила и избаловала до крайности. Она, возможно, чувствовала вину за смерть младшей дочери Ирины, умершей от голода в Кунцевском приюте в 1920 году, и это вылилось в сумасшедшую любовь и глубокую привязанность к сыну.

В марте 1925-го, когда Муру исполнился месяц, Цветаева записала в своей черновой тетради: «Мальчиков нужно баловать, — им может быть на войну придется».

Марина Ивановна душила Мура любовью, закармливала и активно внушала, что именно он самый-самый. Обычно во время обеда Аля держала мальчика на коленях, а мать запихивала в него очередную порцию супа или каши с молоком.

Ребенка раскормили до такого состояния, что к четырем с половиной годам он весил тридцать два килограмма. Цветаева считала, что ее Мур — совершеннейший красавец, очень гордилась им и сравнивала его безупречный профиль и гордую посадку головы с Наполеоном.

Марина отслеживала в дневнике и письмах сестре Анастасии едва ли не каждый день жизни сына. Вот несколько строк из них, светящихся не только наивною гордостью матери, но и тонкостью анализа психологического облика трехлетнего ребенка:

«Удивительно взрослая речь, чудно владеет словом. Мужественен, любит говорить не как дети. И совсем иначе, чем Аля. Хочет всегда стать на что-то, повыше, чтобы слушали…»

К шести годам Мур выглядел на десять лет. На школьных фотографиях видно, что Мур был в два раза крупнее своих одноклассников. В восемь лет он пошел во французскую католическую школу. В это время Марина писала: «Очень зрел. Очень критичен. Как сказал мне Бальмонт, — это растет твой будущий прокурор!»

В те времена в младших классах французских школ была традиция: лучший в классе ученик получал особую награду — Крест чести (Croix d’honeur). Мур становился лучшим в классе неделю за неделей.

«Первый ученик, не снимает креста», — с гордостью пишет о сыне Цветаева. В десять лет он прочтет практически всю мировую классику, будет говорить на нескольких языках — французском, английском, немецком и, конечно же, русском.

Мальчик рос и с раннего детства слышал вокруг себя то стихи, то разговоры о литературе, о чем — то внутреннем и глубоком, быть может, об этом в других семьях и вовсе не говорилось!

Оголтелая любовь к Муру превратилась в притчу во языцех среди эмигрантов. Сейчас растиражирована история о том, что однажды на пляже якобы произошел следующий случай. Знакомая дама попросила игравшего рядом Мура:

— Отойди, пожалуйста, ты мне солнышко загораживаешь!

Возмущенная Марина подскочила к женщине:

— Как вы можете такое говорить! Он же сам солнышко!

«… по характеру, как ребенок, он был очень милым, и улыбка у него была милая. Общительный, очень спокойный и очень рассудительный. Она не давала Муру отойти от себя даже на десять шагов, словно, если он удалялся от нее, отрывалась какая-то часть собственного тела…

Ему очень хотелось поиграть с детьми, и он шел к ним, нес свои игрушки. Но сейчас же раздавался окрик Марины Ивановны: «Мур, не смей давать свои игрушки чужим детям, не смей уходить так далеко, иди сиди тут!» Oн покорно возвращался…

Он очень бывал рад, если кто-либо из взрослых обращал на него внимание и соглашался с ним поиграть или просто поговорить. Но и тут окрик: «Мур, иди сюда сейчас же», — вспоминала Ирина Львовна Карсавина.

В дневниках Марины есть записи о сыне, о его занятиях, склонностях, привязанностях, которым уделено огромное количество страниц. «Острый, но трезвый ум», «Читает и рисует — неподвижно — часами».

Вспоминает Вера Леонидовна Андреева:

«Рядом (на пляже в Понтайяке, в 1927 г.), поджав по-турецки ноги, сидел шестилетний, страшно толстый сын Марины Цветаевой — Мур. Стыдно сказать, но я, тогда семнадцатилетняя большая девушка, робела перед этим ребенком.

Впрочем, Мур только по возрасту был ребенком — мне он казался чуть ли не стариком, — он спокойно и уверенно вмешивался в разговор взрослых, употребляя совершенно кстати и всегда правильно умные иностранные слова: «рентабельно», «я констатировал», «декаденты».

Мне он напоминал одного из императоров времени упадка Римской империи — кажется, Каракаллу. У него было жирное, надменно-равнодушное лицо, золотые кудри падали на высокий лоб, прекрасного ясно-голубого цвета глаза спокойно и не по-детски мудро глядели на окружающих, Марина Ивановна страстно обожала сына».

Мальчик рос умным, но вспыльчивым, амбициозным, но балованным и капризным. Вот выдержка из дневника Марины Цветаевой, где она задает весьма странный вопрос шестилетнему Муру и его ответ:

«26-го июля 1931 г. — Я:

— Ты бы хотел жениться на такой, как я?

Без всякого восторга, констатируя:

— Таких — нет».

Вера Александровна Трэйл, знакомая семьи, вспоминала:

«Я этого мальчика знала до двенадцати лет, и я никогда не видела, чтобы он улыбнулся. В нем было что-то странное. Но про ребенка, который до двенадцати лет никогда не улыбался, нельзя сказать, что у него было счастливое детство! А Марина его совершенно обожала».

Мур с детства усвоил «парижский стиль», был настоящим юным денди и умел ценить красоту. Судя по дневникам, он обладал прекрасным качеством: ему было вкусно жить.

Пользуясь тем, что выглядел в подростковом возрасте совершеннолетним, Мур обожал посидеть в ресторанчике и пропустить стаканчик вина, любил лоск — парикмахерские, красивую одежду и начищенные ботинки.

Семья жила в основном литературными трудами и выступлениями в эмигрантских кругах Марины Ивановны, но чаще бедствовала. Сергей Эфрон считал Париж «отвратительным» и все чаще думал о родине. Он редактировал журнал «Версты», снимался в массовке в кино, а затем стал агентом советской разведки и подал прошение о советском паспорте.

Вскоре Сергей заразил своими идеями Алю и та поддержала его взгляды: им хотелось в сказочную советскую страну Советов. Аля уехала в марте 1937 года, а Сергей — в октябре, практически сразу после резонансного yбийства Игнатия Рейсса, советского резидента-невозвращенца в Швейцарии.

В эмигрантских кругах распространились слухи, что Эфрон был к этому причастен. После этого отношение к Марине изменилось. Знакомые объявили ей бойкот: стали уклоняться от встреч и разговоров с ней, отказывали в помощи.

Когда Муру исполнилось четырнадцать, Цветаева приняла решение переехать в Советский союз, где их ждали Сергей и Аля. Кроме воссоединения с семьей Марине была обещана возможность печататься. Она полагала, что читатели ждут ее. По крайней мере, так ей обещал журналист Илья Эренбург, с которым она беседовала в Париже.

Марина Ивановна и Мур ступили на советскую землю 18 июня 1939 года. Они прибыли из французского порта Гавр в Ленинград пароходом «Мария Ульянова». Парижский мальчик-подросток оказался в сталинской Москве. Семья наконец воссоединилась. Им было «предписано» поселиться в доме в Болшеве, где проживали другие семьи агентов НКВД.

Мур, выросший в Европе, так и не смог понять и принять советскую действительность. Поначалу он был очарован Москвой. «Москва — это желанные улицы и разглядывание прохожих, это кино и театры, это парки и атмосфера большого города, которую я так люблю и в которой я поистине чувствую себя как рыба в воде», — пишет Георгий в дневнике.

Он вел дневник — сразу на двух языках русском и французском. Постепенно иллюзии об атмосфере справедливости и братства испарились.

В конце августа 1939 года арестовали Алю, в начале октября — и самого Сергея Эфрона. Обоих обвинили в шпионаже. Романтический ореол «отца-разведчика» рассыпался в пух и прах.

Цветаева осталась с сыном без поддержки. При встрече с Эренбургом она сказала: «Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели — здесь; а вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает».

Эренбург ответил: «Есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты, и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего…»

Бедствующая Марина продает книги и старается, чтобы сын не нуждался. Она выдает Муру карманные деньги (сорок пять рублей), а он покупает себе дорогую авторучку и блокноты для записей. «Только и хочется, что жрать да читать Чехова», — отмечает повзрослевший Мур.

Цветаева дала сыну прекрасное образование, но о самых значимых вещах не могла поговорить с ним: «Вот, например, мать совершенно меня сексуально не воспитала. Нельзя же считать половым воспитанием то, что она мне сообщила сущность элементарного полового акта и сказала, что нужно опасаться «болезней»? — Что за чушь! …

Такое замалчивание важнейших вопросов, связанных с физическим развитием своего сына (вопросов действительно важных) я объясняю пережитками этого из семьи в семью переданного буржуазного лицемерия. Конечно, главный вопрос в 15-16 лет — это половой вопрос….

И, главное, я уверен, что если бы я с матерью стал говорить о поле, о половых стремлениях, то она бы сделала лживое лицо и сказала бы, что «люди все-таки не животные», что это «низменно», что нужно «заниматься спортом», об этом «не думать» и — о смех! — что это «у тебя пройдет»!»

Заметим, что говорить должен был, конечно, отец — но увы… он воспитанием сына никогда не занимался. Мур с матерью скитаются по съемным квартирам, денег практически нет, а ведь нужно передавать передачи Сергею и Але в тюрьму. Марина переводит поэтов и писателей из республик, а Мур посещает кафе и театры.

«Я хорошо отдыхаю, но хотелось бы больше разнообразия, но, пока денег нет у матери, я никуда не могу ходить и развлекаться», — жалуется Мур, получающий пару сотен на карманные расходы. «Я сделался специалистом по симфонической и фортепьянной музыке.

Не пропускаю ни одного концерта. С каждым днем я начинаю все более ценить Чайковского. Для меня он не композитор, а друг. Что за музыка! Я готов слушать его четвертую, пятую и шестую (патетическую) симфонии, затаив дыхание…»

С началом войны Марина и Мур начинают думать об эвакуации. Уезжала из Москвы Цветаева по своей доброй воле, вопреки советам близких ей людей, спасая, как ей казалось, сына от непосредственной опасности: в начале июля начались бомбежки столицы, Мур стал дежурить на крыше и тушить пожары.

8 августа 1941 года они отправляются в Елабугу на пароходе «Александр Пирогов». Муру скучно в Елабуге, где мать ходит с ним за ручку по знакомым. Мур написал в дневнике: «…мать была в горсовете, и работы для неё не предвидится; единственная пока возможность — быть переводчицей с немецкого в НКВД, но мать этого места не хочет».

Они постоянно ссорятся и Мур в сердцах заявляет, что кого-то из них двоих скоро вынесут вперед ногами. Марина Ивановна хотела быть хорошей матерью для Мура. 31 августа 1941 года прежде, чем накинуть на шею петлю, она пожарила сыну рыбу. Цветаева спешила — боялась, вернется с воскресника сын…

Последнее, что она напишет в Елабуге, — прощальная записка сыну: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь, — что я любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик».

Потрясенный и растерянный Мур повторял шокирующую окружающих фразу: «Марина Ивановна правильно сделала, что ушла». Далее будут скитания Мура по знакомым, интернат, голод, одиночество и страх осиротевшего подростка.

Отец расстрелян, сестра находится под арестом. Бесконечные мысли о еде, ужасный быт, одиночество при большом количестве знакомых. Над ним снова навис призыв в армию, куда он очень не хотел идти.

В Ташкенте ему удалось устроиться в школу. Один из одноклассников вспоминал: «Кто-то бросил реплику: «Ну, вот, теперь у нас есть свой Печорин». Мальчик был высокий, стройный, с большими голубыми глазами, с идеально зачесанными «в пробор» светло-русыми волосами, в элегантном костюме, в сорочке при галстуке.

В руках он держал большой кожаный портфель, в котором, кроме учебников, были две щетки — для обуви и для одежды. Это нас, помню, потрясло. Шла война. Мы все были одеты неважно, даже небрежно. А он следил за собой, хотя пиджак и ботинки, как мы узнали, потом были у него единственными.

Манера носить одежду, разговаривать, держаться — все свидетельствовало о высокой интеллигентности. К тому же «Печорин» владел французским даже лучше нашей француженки Е. В. Васильевой».

В 1944 году Георгий возвращается из эвакуации в Москву. Восемнадцатилетний Эфрон, подававший надежды как писатель, становится студентом Литинститута и… получает повестку.

«26 февраля меня призвали в армию, — писал он в одном из последних писем к Але. — Три месяца я пробыл в запасном полку под Москвой, причем ездил в Рязанскую обл. на лесозаготовки. В конце мая я уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас. Боев еще не было; царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв.

Кормят несколько лучше, чем в запасном полку. Погода часто меняется, места — болотистые, много комаров, местность холмистая; есть и леса. Все это — сведения чисто географического характера, но здесь — фронт и писать подробно, конечно, нельзя.

Физически я чувствую себя неплохо; в запасном полку месяца полтора болел (все — нога), а теперь все зажило; бесспорно я слабее других, в одном — в отношении рук, которые у меня и малы и не цепки и не сильны. Пока что работаю по писарской части, но завтра пойду в бой автоматчиком или пулеметчиком.

Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу, которая мне сулит в будущем очень много хорошего. Пиши обязательно; прости за бестолковое — спешное! — письмо. Крепко целую. Твой брат Мур!”

Его назначили автоматчиком в стрелковом батальоне. «Я совершенно спокойно смотрю на перспективу идти в атаку с автоматом, хотя мне не приходилось иметь дела ни с автоматами, ни с атаками», — писал он тетушке в июне 1944 года.

Георгий Эфрон погиб на фронте под Витебском в июле 1944 в возрасте девятнадцати лет. Мура ранили в бою, а по дороге в медсанбат грузовик с ранеными был атакован немецким штурмовиком. Он пережил мать всего на три года.

«Эфрон Георгий Сергеевич мужественно сражался и отдал свою молодую жизнь <…> прошу передайте матери Эфрона, что мы гордимся, так как она воспитала сына Героя», — написал его боевой командир Сеидов, не знавший, что матери Мура нет в живых.

В одном из писем Георгия Эфрона есть слова, которые он, много понимавший, глубоко мыслящий мальчик, писал, как бы предчувствуя весь трагизм судьбы Цветаевых-Эфронов: «Неумолимая машина рока добралась и до меня, и это не fatum произведений Чайковского — величавый, тревожный, ищущий и взывающий, а Петрушка с дубиной, бессмысленный и злой».

Чем же была эта короткая жизнь? Что она была призвана доказать и показать на этой земле? Ожидая отправки на фронт в 1943 году, Мур сделал Самуилу Гуревичу, жениху Али, горькое признание:

«Около меня не нашлось ни одного человека, который, взяв меня за обе руки, внятно произнес бы мне: «Жизнь — впереди, война — кончится; не горюй, ничто не вечно, трудности закалят тебя, все идет к лучшему…» …я знаю эти слова; они мне были очень нужны, но никто их не произнес, и вокруг меня был тот же человеческий хаос, что и вокруг Марины Ивановны в месяцы отъезда из Москвы и жизни в Татарии. <…>

Она совсем потеряла голову… она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение… Но как я ее понимаю теперь!»

В конце добавлю несколько слов о том, как сложилась судьба Константина Родзевича.

Константин Болеславович прожил яркую, длинную (девяносто три года!) и трагическую жизнь: сражался в Испании в рядах интернациональных бригад, во время оккупации Франции участвовал в Сопротивлении, был в немецком концлагере (освобожден советскими войсками), последние годы провел в доме престарелых во Франции…

В старости, оглянувшись на свою бурно прожитую жизнь, Константин Родзевич понял, что тот год, который связал его с Цветаевой, был самым главным в его жизни: «Именно по моей слабости наша любовь не удалась.

У меня, стоящего на бездорожье, не было возможности дать ей то, что она ждала. Она меня тащила на высоты, для меня недосягаемые. Мне было тяжело быть ненастоящим… Марина дала мне большой аванс. Все это выкристаллизовалось теперь. Сейчас я люблю ее глубже и больше».

Константин Болеславович письма Цветаевой хранил всю жизнь. Даже те, что Марина просила уничтожить. В 1960 году он попросил перевезти их в СССР и отдать Ариадне Эфрон, реабилитированной в 1955 году после шестнадцати лет лагерей и ссылок.