В сентябре 1909 года на стол Сергея Маковского, поэта и издателя журнала «Аполлон», легло письмо, тонко пахнущее духами. Страницы, переложенные сухими цветами, были исписаны изящным женским почерком. От стихотворений, подписанных «Черубина де Габриак», веяло тайной.

Любопытный Маковский, плененный выразительным слогом, и – куда более – образом прекрасной незнакомки, таившимся за строками, был совершенно очарован. Лишь через несколько месяцев издатель узнал, что стал жертвой искусной мистификации – и был жестоко разочарован.

Серебряный век – эпоха поэтических экспериментов. Российская империя переживала нелегкие времена, что неизменно находило свое отражение в культуре: стремление вырваться за пределы обыденной жизни, освободиться от условностей, примерить на себя образ другого…искусство становилось способом побега, а псевдоним превращался в маску, за которой скрывалось уязвимое «я».

В такой атмосфере появилась Черубина де Габриак – таинственная поэтесса, окруженная трагическим ореолом. По Петербургу ходили слухи: говорили, что Черубина – наследница древнего испанского рода, за которой следят суровый отец и строгий исповедник. Именно поэтому она не может встретиться с издателем лично – лишь отсылает письма и изредка звонит по телефону.

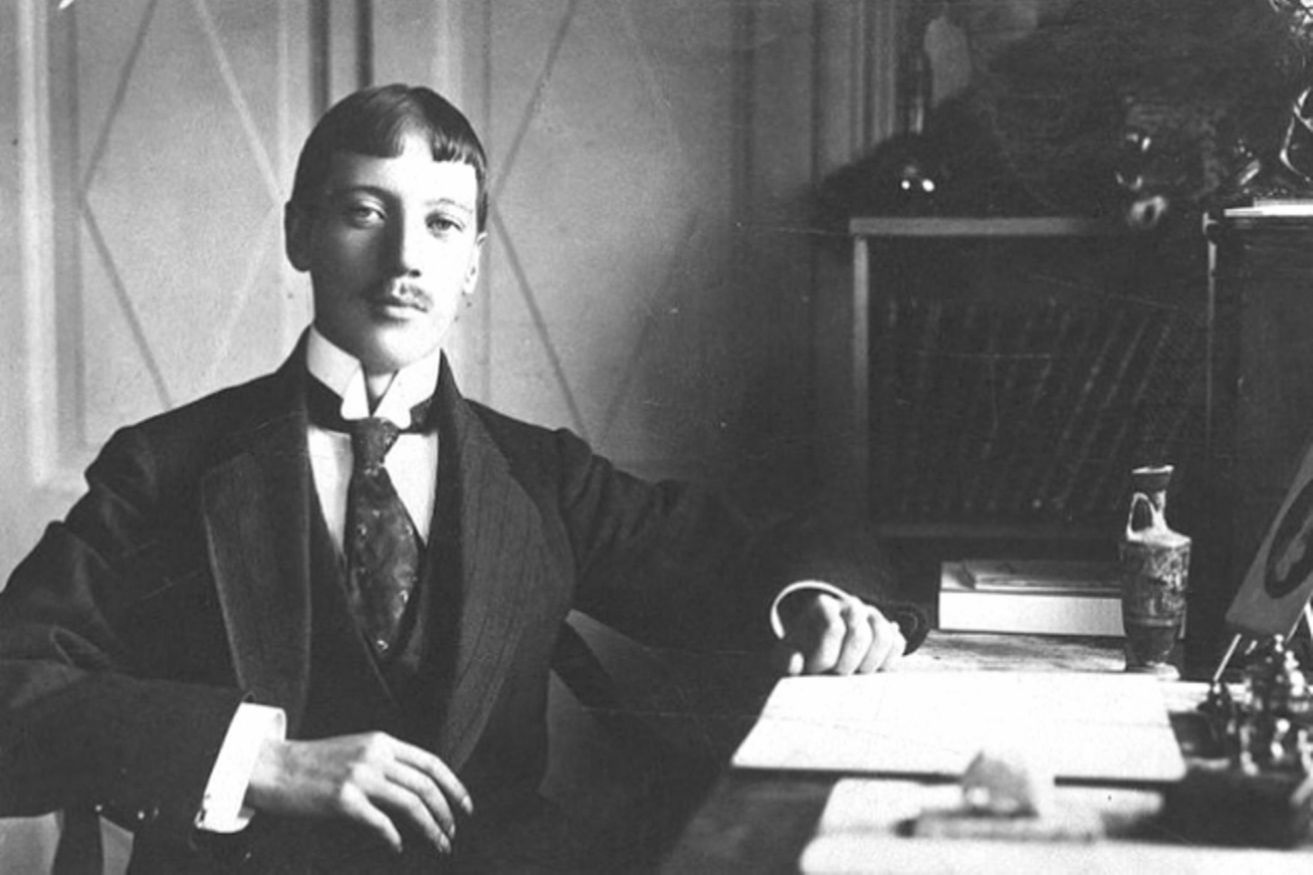

Личность Черубины недолго оставалась в секрете. В конце 1909 года литератору Михаилу Кузьмину удалось разоблачить обман: он заподозрил, что под звучным именем скрывается Елизавета Дмитриева – переводчица и преподавательница женской гимназии. Она была вхожа в литературно-философское общество, состоявшее из символистов и будущих акмеистов, но не публиковалась прежде.

Сомневаясь в догадках Кузьмина, Маковский настоял на личной встрече с Черубиной. Свое мучительное разочарование он описывал так:

«Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива.

Или это представилось мне так, по сравнению с тем образом красоты, что я выносил за эти месяцы? Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слёз противно и вместе с тем жаль было до слёз её, Черубину»…

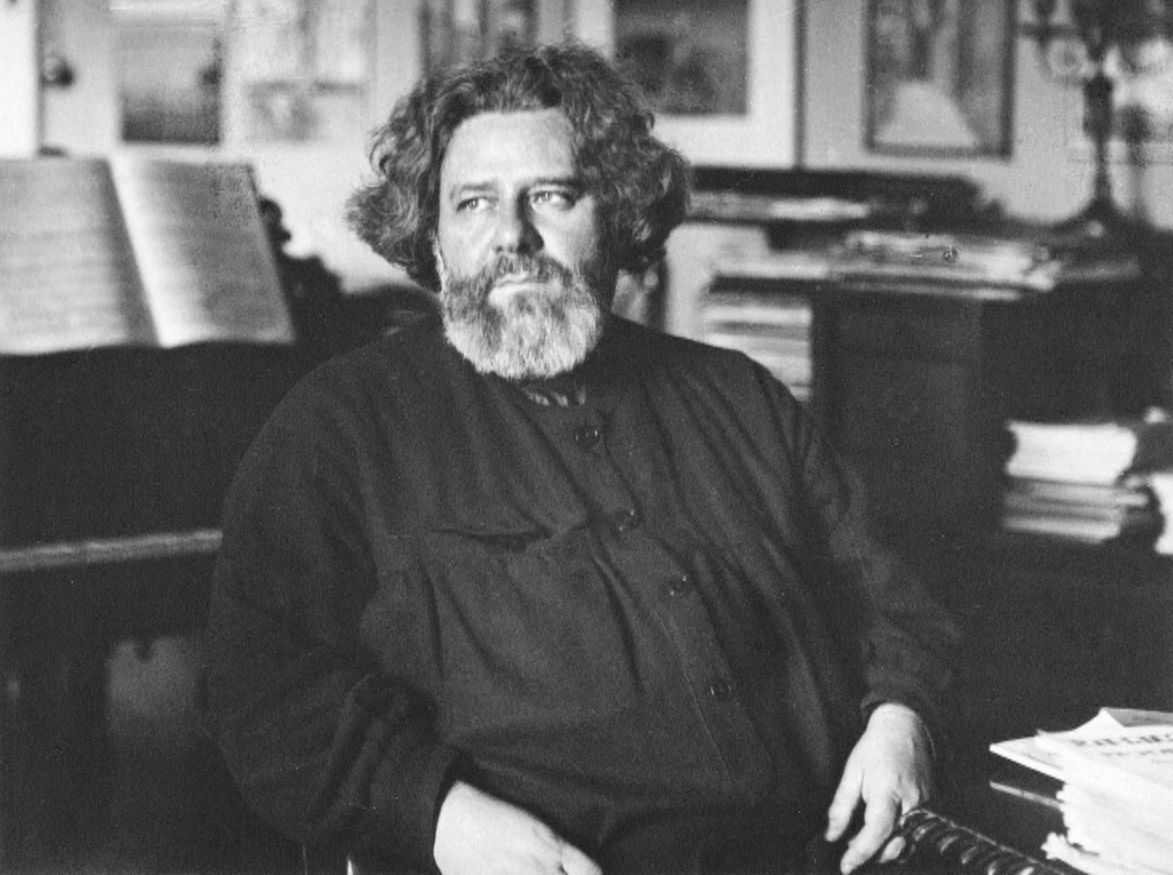

К мистификации Елизавету Дмитриеву подтолкнул поэт Максимилиан Волошин: «Лиля, – объяснял он, – скромная, неэлегантная и хромая удовлетворить Маковского, конечно, не могла, и стихи её были в редакции отвергнуты». Совсем иначе издатель отнесся к творчеству мифической Черубины: ее стихотворения заняли место на страницах «Аполлона».

Преклонение перед Черубиной де Габриак растаяло как дым, а Елизавета – совершенно простая, не обладавшая толикой загадочности, – не смогла удержать вспыхнувший интерес. Разразившийся скандал глубоко ранил Дмитриеву.

К волне критики, которая обрушилась на нее за свершившийся обман, добавилась личная драма. Мистификация, тесно связавшая Лизу с Волошиным, поставила точку в ее романе с Николаем Гумилевым.

22 ноября 1909 года на Черной речке состоялась дуэль двух поэтов. Причиной послужило взаимное недовольство: Николай Гумилев вызвал Максимилиана Волошина после того, как получил пощечину за нелестные слова, якобы сказанные о Дмитриевой.

Гумилев ставил жесткие условия: стреляться с пяти шагов – до смертельного исхода. Оружием выбрали кремнёвые пистолеты пушкинского времени.Однако поединок превратился в фарс: пистолет Волошина дважды дал осечку, Гумилев – промахнулся, либо намеренно выстрелил в воздух. Бульварная пресса высмеивала нелепую дуэль: в особую немилость впал Волошин, потерявший в осенней распутице калошу.

Скандальная история изменила судьбы всех её участников. Спасаясь от насмешек, Максимилиан Волошин покинул Петербург и перебрался в Крым. Переживший разочарование Николай Гумилев через несколько месяцев женился на Анне Ахматовой. Елизавета Дмитриева помирилась с издателем: в 1910 году в «Аполлоне» был опубликован новый цикл ее стихотворений.

Однако Петербург оказался не расположен к «Черубине»: спустя год после случившегося Дмитриева вышла замуж за инженера-мелиоратора Всеволода Васильева и уехала с ним в Туркестан. Васильевы-Дмитриевы много путешествовали и лишь годы спустя вернулись в позабывший о скандале Петербург.

Ни критика, ни семейная жизнь, ни революционные потрясения не отвратили Елизавету Дмитриеву от поэзии: она продолжала писать. В 1927 году, высланная из Ленинграда в Ташкент, она стала участницей еще одной литературной мистификации, создав цикл семистиший «Домик под грушевым деревом» — на сей раз от имени «философа Ли Сян Цзы», сосланного на чужбину «за веру в бессмертие человеческого духа».