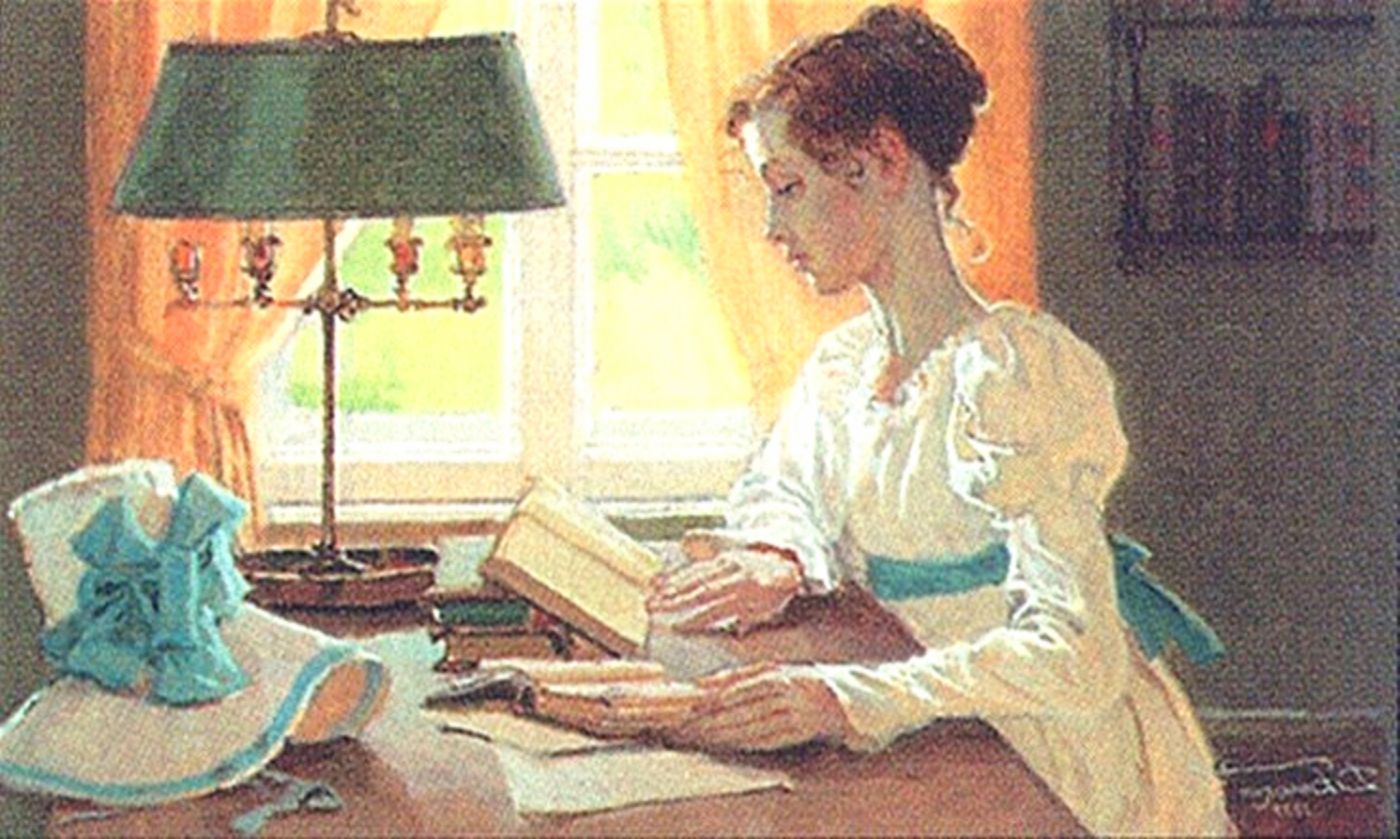

Два века прошло с выхода «Евгения Онегина», а Александр Сергеевич Пушкин по-прежнему – наше все. Его роман в стихах, новаторский для своего времени, остается непревзойденным. Сам поэт называл его лучшим своим творением, а его героиню, Татьяну Ларину, – своим «милым идеалом». И тут начинается самое интересное: Пушкин намекал, что у Татьяны был реальный прототип.

Кто скрывается за «милым идеалом»?

До сих пор литературоведы спорят. В списке претенденток – Анна Керн, Софья Апраксина-Щербатова, Мария Волконская… Но одна кандидатура окружена особым ореолом тайны и совпадений – Наталья Дмитриевна Фонвизина.

Вспомните строки Онегина:

А та, с которой образован

Татьяны милый идеал…

О много, много рок отъял!

Современники Пушкина прочли в них намек именно на Наталью Фонвизину. Почему намек? Упоминать декабристов и их жен, последовавших за мужьями в Сибирь, было строго запрещено. Многое в романе осталось недосказанным.

Имя как шифр

Сама Наталья Дмитриевна была уверена: она – прообраз Татьяны. Она даже называла себя Таней! Ее логика поражает: ее имя – Наталья. Поэт взял первый слог «На» и сделал его последним – «…на». Чтобы имя не резало слух, заменил одну букву: «л» на «т». Получилось – Татьяна!

И это не просто догадка. В черновиках Пушкина строфа начиналась так:

«Ее сестра звалась… Наташа.»

А уж «рок отъял» у Натальи Фонвизиной действительно много: двух сыновей, родителей, 26 лет жизни в сибирской ссылке…

Необыкновенная Наташа: Детство и Юность

Рожденная в 1803 году в семье богатого, но разорившегося помещика, Наташа Апухтина (ее девичья фамилия) была поздним и единственным ребенком, избалованным и обожаемым.

Детство в образованной московской среде сменилось жизнью в костромском имении Давыдово, где, несмотря на скрытую нужду, она познала счастье просторов и природы. Она была необычайно красива. Еще 8-летней девочке Жуковский написал в альбоме:

Тебе вменяют в преступленье, что ты милее всех детей!

..Пройдёт 5 лет и 10 дней!

Но будешь ты тогда милее всех детей!

Ты будешь страх сердец и взоров восхищенье!

Пророчество сбылось. Но красота – лишь оболочка. В своих поздних воспоминаниях-«Исповеди» Наталья описывала бурлящий контраст внутри:

От отца-татарина: Неудержимость в страстях, способность яростно любить и ненавидеть;

От матери-немки: Мечтательность, пытливость ума, религиозность;

От себя самой: Дикость, застенчивость, скрытность, поиск «высшей чистой человеческой любви»;

Уже здесь видна перекличка с пушкинской Таней: «дика, печальна, молчалива…».

Бунт души: Монастырь, Тернии и Пытка Верой

Юная Наташа не была пассивной барышней. Ее религиозность принимала экстремальные формы:

* Носила в чулках железные терки, чтобы истязать ноги.

* Жгла ладони о печки и самовары.

* Обвязывалась засмоленной веревкой по голому телу, доводя себя до крови и струпьев.

* Спала на голом полу, вставала на молитву до зари или молилась ночами в саду.

* Мечтала о мученичестве.

В 1821 году, переодевшись мальчиком по имени Назарий, она сбежала в монастырь! Через три дня ее вернули. Всю жизнь она ощущала борьбу между «благочестивым Назарием» и страстной Натальей. Позже она напишет: «Я только и мечтала о мученичестве». Жизнь даст ей эту чашу сполна.

Легенда о «сбежавшем женихе» и замужество по расчету

К богатой красавице сватались многие. Была ли большая любовь? Ходила легенда: юный сосед-красавец сделал предложение, Наташа согласилась… но он сбежал, узнав о долгах ее отца.

Якобы позже, встретив ее замужней женой генерала, он попытался возобновить ухаживания и получил ледяную отповедь: «Сударь, низко и глупо рассчитывать на успех, ухаживая за чужой женой!» Говорили, именно этот сюжет вдохновил Пушкина на «Онегина».

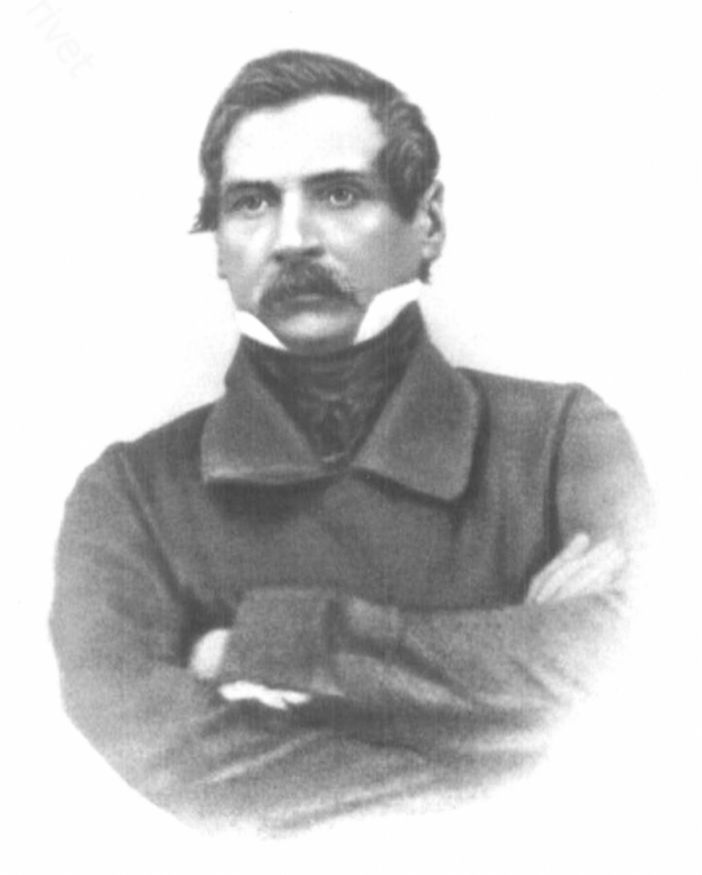

Но реальность оказалась и сложнее, и прозаичнее. На самом деле сердце юной Наташи пленил… ее двоюродный дядя, Михаил Александрович Фонвизин – герой войны 1812 года, генерал-майор, человек блестящий и светский.

Ему было 33, ей – 17. Отец Наташи был должен огромную сумму матери Михаила. Свадьба стала способом списать долг. Наталья сопротивлялась («брачная жизнь казалась мне невыносимою»), противилась и мать жениха. Требовалось разрешение Синода на брак близких родственников. Через полгода разрешение получили, и в 1822 году они обвенчались.

Московский Свет и тень тайны

Жизнь в подмосковном имении Крюково и в Москве была внешне благополучной. Наталья блистала красотой в салонах, но скучала. Ее воспитанница вспоминала: «Роскошные балы… нисколько ее не привлекали. …из наивной экзальтированной девочки она превратилась в женщину необыкновенно умную, сосредоточенную». Сама Наталья называла эти три года «временем полного земного счастья», но ее душа жаждала перемен.

Перемены пришли страшные. Никто не знал, что Михаил Фонвизин – один из основателей тайного общества декабристов. 9 января 1826 года его арестовали в Крюково и увезли в Петропавловскую крепость. Наталья, оставшаяся с двухлетним сыном и беременная вторым, через несколько дней, преодолев шок, бросилась в Петербург. Узнала о восстании 14 декабря и о заключении мужа.

Выбор: Дети или Муж? Сибирский Крест

Приговор был суров: 12 лет каторги. Перед отправкой в Сибирь Фонвизину разрешили прощание с женой. Наталья объявила: поедет за ним. Михаил Иванович не поддержал жену в этом решении и настаивал, чтобы она осталась с сыновьями и занималась их воспитанием.

Из его письма жене: «Твое доброе сердце слишком возбуждено великодушием и сочувствием к моему несчастью, и я был бы недостоин твоей привязанности, если бы не остановил тебя на краю пропасти, в которую ты хочешь броситься. Любя тебя больше своей жизни и своего счастья, я отказываю тебе и прошу тебя во имя всего того, что тебе дорого на свете, не следовать за мной.

Предоставь меня моей несчастной судьбе и готовься исполнить священный долг матери — подумай о наших дорогих детях. Они часть меня самого, они будут напоминать тебе о человеке, которому ты дала столько счастья, сколько может быть у смертного в сей юдоли слез, и который до последнего вздоха не перестанет обожать и благословлять тебя…»

Против были и престарелые родители, которым предстояло заниматься воспитанием малолетних внуков, если она уедет на каторгу вслед за мужем. Наталья была единственной дочерью и разлука с ней им казалась немыслимой. Трудно сказать, почему она сделала выбор в пользу мужа, но благочестивая Наталья Фонвизина больше не увидела ни сыновей, ни своих родителей.

Отец вскоре умер, а мать от горя начала терять зрение. Она заклинала императора Николая Павловича позволить своей единственной дочери приехать из Сибири и повидаться с нею хотя бы один только день. Император разрешил, но с условием- если Наталья Фонвизина покинет места ссылки, то больше к мужу не вернется. Наталья Дмитриевна не согласилась. Она выбрала мужа. Мать умерла в одиночестве.

Сибирь: каторга, утраты и духовные искания

В марте 1828 года, преодолев 6000 верст, Наталья прибыла в Читинский острог. Декабристы были потрясены ее красотой и сияющими «духовной жизнью» глазами. Ее ласково звали «Визинкой». Жизнь в казематах Читы, а затем в мрачном Петровском заводе (где первую зиму жили без окон!) была нечеловечески тяжела.

Наталья стала душой религиозно-философского кружка, но нервное напряжение давало о себе знать: бессонницы, видения, ночные крики. За годы каторги она родила двоих сыновей – они умерли младенцами.

В 1834 году каторга закончилась. Супруги Фонвизины отправились на поселение: сначала Енисейск, Красноярск, и наконец, в 1837 году – Тобольск. Здесь они прожили 15 долгих лет.

«Тобольская Грёза»: любовь, дружба и переписка с Достоевским

На её жизненном пути повстречался декабрист Павел Сергеевич Бобрищев -Пушкин, на попечении которого был душевнобольной брат. Ни одна женщина не привлекала так его внимание, как наша героиня. Наталья мгновенно угадала родство их душ. Взыграла романтическая сторона её натуры. Она стала писать ему письма -исповеди о любви к неизвестному.

Павел Сергеевич был в смущении, ведь в его глазах зашаталась святость брака. По его мнению это было настоящим горем для Натальи Дмитриевны. Из писем П. С. Бобрищева — Пушкина: «Когда мне пришлось вмешаться в твое горе, то не самонадеянность одна, а какая-то несознательная радость, что я могу безгрешно помогать человеку, в котором я так ясно видел печать Божию, меня увлекла, как вихрем.

«Они живут по соседству и при встречах вручают друг другу свои послания в письмах. Он пишет нравоучительно: «О моя голубушка, воспряньте, отрясите этот сон с очей Ваших, разрушьте это неестественное очарование.

Страсть ваша сама по себе хотя есть несчастное и виновное заблуждение, но она более достойна плача, нежели осуждения, ибо она сама собой наказывается, делаясь для Вас нестерпимою мукою…» Наконец Наталья Дмитриевна призналась, что предмет её любви есть он — Павел Бобрищев-Пушкин.

О его чувствах лучше него самого никто не расскажет:»Последующее уже было перемешано — тут была и борьба, и увлечение, и угождение твоей увлекающей, как быстрина потока, природе. Тут я не только уже невольным чувством, но и волею усиливал твою привязанность, чтобы дать привал увлекшему тебя чувству.

Таким образом, впутался так, что уже сердцу не было иного выхода, как переходить от невольного к произвольному увлечению. Ты сделалась как усладительная болезнь моего сердца. Все родные и весь мир для меня исчез. Одно только существо для меня было дорого, его счастие и спокойствие, и возвращение к Богу было моею молитвою и желанием».

В 1838 году Фонвизиных переводят в Тобольск. Прошел год и братья Бобрищевы-Пушкины переехали туда же. Павел Сергеевич и Наталья Дмитриевна встретились вновь. За прошедшее время она смогла преодолеть свою неожиданную любовь и встретила его по дружески. Он остался озадаченным и спрятал своё чувство под покровом нежной дружбы.

Прошло много лет, когда в 1857 году Павел Сергеевич в своей исповеди напишет: « … и тут, и там ты одна была сретоточением всей моей внутренней жизни. День, в который я не видал тебя или не слыхал, был для меня не днем, а ночью. И вообще для меня люди существовали и теперь существуют только в отношении к тебе». Она же по прежнему обращалась к нему за советом и помощью в трудные жизненные минуты.

В 1850 году через Тобольск везли осужденных петрашевцев, среди которых был Федор Достоевский. Наталья Дмитриевна, как и другие жены декабристов, поддержала узников: присылала еду, одежду, утешала. Она подарила Достоевскому Евангелие – единственную книгу, разрешенную ему на каторге.

С этим Евангелием он не расставался до смерти. Позже Достоевский писал о «чудных душах» декабристок. Многие черты Натальи Фонвизиной, ее сострадание и внутренняя сила, отразились в образе Сони Мармеладовой.

Возвращение и новые утраты

В 1853 году Фонвизиным разрешили выехать из Сибири. Михаил Александрович умер весной 1854 года в подмосковном имении Марьино. Для Натальи Дмитриевны «все обаяние жизни исчезло». Она стала богатой помещицей (5000 душ!) и немедленно попыталась дать крестьянам вольную, исполняя волю мужа. Власти дважды отказали.

Когда боль утраты ослабела, Павел Сергеевич Бобрищев- Пушкин стал помышлять о союзе с любимой. Но вдруг он узнает, что иная любовь уже завладела сердцем Натальи Дмитриевны — к Ивану Пущину.

Поздняя любовь и закат

Любовь была взаимной, но так уж устроена Наталья, что не может жить без этакого романтического виража. Она пишет в Сибирь длинные письма-исповеди теперь уже Ивану Пущину, но адресат нередко получает их после прочтения и одобрения Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина.

Она первая призналась Пущину в своих чувствах: «Тайна наша между нами и Богом… Перед тобой твоя Таня… любящая, немощная женщина…Не хочу я твоей тёплой дружбы, дай мне любви горячей, огненной, юношеской, и Таня не останется у тебя в долгу: она заискрится, засверкает, засветится этим радужным светом».

Пущин в ответ написал: «Таню… я и люблю! Неуловимая моя Таня!..Верь мне, твоему заветному спутнику! Убежден, что мы с тобой встретимся…Не верю тебе самой, когда ты мне говоришь, что я слишком благоразумен… Власть твоя надо мною все может из меня сделать. Пожалуйста, не говори мне об Онегине. Я — Иван и ни в какие подражания не вхожу…». В 1857 году, после амнистии Пущину, Фонвизина и Пущин обвенчались.

Пущин называл ее Таней, укрепляя версию о ее связи с героиней романа. Но счастье было недолгим: менее чем через два года Иван Иванович скончался на руках… все того же верного Павла Бобрищева-Пушкина.

Последние годы Натальи Дмитриевны были омрачены параличом. Она умерла 10 октября 1869 года, дожив до отмены крепостного права.

Была ли Наталья Дмитриевна Фонвизина единственным прототипом Татьяны Лариной? Скорее всего, Пушкин создал собирательный образ русской женщины – глубокой, верной, сильной духом. Но судьба Фонвизиной удивительным образом зеркалит судьбу пушкинской героини: от «уездной барышни» до «величавой» женщины, сделавшей свой трагический и благородный выбор.

Ее невероятная жизнь, полная страсти, веры, жертвенной любви и неистребимой внутренней силы, делает ее, пожалуй, самым убедительным кандидатом на звание того самого «милого идеала», о котором с такой нежностью писал Александр Сергеевич.