Маленькая Надя тайком пробралась в комнату брата. Она быстро нашла спрятанный на полке ключ и открыла запертый ящик письменного стола. Не по годам серьезный, полный мрачной иронии, Николенька уехал в лицей, и Наде не терпелось узнать — чем же был так занят вчера братишка?

В его столе изумленная Наденька нашла тетрадь стихов с многократно повторенной строкой: «О Мирра, бледная луна!»

В семье Лохвицких все дети писали стихи, но при этом подшучивали друг над другом. Занятие это считалось постыдным — пустая трата времени. Если маленькая Надя видела брата или сестру с вдохновенным лицом за тетрадкой, то принималась скакать на одной ножке и кричать:

— Пишет! Пишет!

Вне подозрений до этого был только старший брат Наденьки — лицеист Николай. Оказывается, и брат писал… Открытие произвело на сестер Лохвицких такое сильное впечатление, что старшая сестра Нади, став известной поэтессой, взяла себе псевдоним «Мирра Лохвицкая».

Надя Лохвицкая родилась в Петербурге в 1872 году в семье известного адвоката, профессора в области уголовного права, издателя журнала «Судебный вестник». Он брал за свою работу столь высокие гонорары, что Чехов в печати его иронично назвал «доктором прав и неправ».

Всего в семье было шестеро детей. Из пяти дочерей Лохвицкого в последующем четыре печатались, а две: Мирра и Надя — прославились. Надежда с юных лет увлекалась чтением.

«Тургенев — весной, Толстой — летом, Диккенс — зимой, Гамсун — осенью», — обозначила она круг своих литературных интересов.

Отец, Александр Владимирович, обладал великолепным чувством юмора и красноречием, завораживающим собеседника, а мать, обрусевшая француженка, Варвара Александровна Гойер, привила детям любовь к литературе.

«Помню как сейчас: входит самая старшая сестра в нашу классную комнату и говорит:

— Зуб заострился, режет язык.

Другая сестра уловила в этой фразе стихотворный размер, подхватывает:

— К этакой боли я не привык.

Тотчас все настраиваются, оживляются.

— Можно бы воском его залечить.

— Но как же я буду горячее пить? — спрашивает чей-то голос.

— И как же я буду говядину жрать? — раздается из другого угла.

— Ведь не обязаны все меня ждать! — заканчивает тоненький голосок младшей сестры».

Тринадцатилетней гимназисткой Надя поехала на встречу с Львом Николаевичем Толстым в Хамовники, чтобы попросить его внести изменения в роман «Война и мир» и «спасти» Андрея Болконского. Но при встрече со знаменитым писателем девочка страшно смутилась, и всего лишь молча протянула свою фотографию для автографа.

Окончив Литейную женскую гимназию в Петербурге, юная Надя вышла замуж за 31-летнего следователя Владислава Петровича Бучинского. По свидетельству современников, со своим женихом она познакомилась летом, когда гостила у дядюшки в усадьбе Галично (ныне — Бокситогорский район Ленинградской области).

После свадьбы Надежда уехала с супругом в Тихвин, а затем — в его имение Рыки (Рики) под Могилевом, которое принадлежало отцу мужа «сердитому старому» Петру Федоровичу Бучинскому.

В браке появились две дочери — Валерия и Елена, и сын Янек. Жизнь домохозяйки в провинции была скучна и неинтересна, Надя изнывала от скуки, а в строгом и авторитарном муже она быстро разочаровалась.

Владислав Петрович просил жену повзрослеть и обвинял в том, что она скорее «будет тискать плюшевого медвежонка, чем приласкает собственных детей».

Решение бросить мужа пришло в 1900 году после десяти лет брака. 28-летняя Надежда Андреевна уехала в Петербург, оставив супругу троих детей, полная решимости покорить столицу и заняться литературным творчеством. Плюшевого медвежонка она забрала с собой.

Могла ли такая женщина, как Тэффи, жить без любви? Она была слишком живой, слишком яркой, чтобы жить без страстей. Но что могло заставить ее бросить мужа и детей?

Надежда была слишком умна и очень независима, чтобы любить посредственность. Ее избранник должен был быть в первую очередь талантом с большой буквы, талантом неиссякаемым, ярким внешне и человеком больших страстей. Всю жизнь в нее были влюблены мужчины и она постоянно была влюблена.

И вот она в Петербурге. После первого неудачного опыта с опубликованными стихотворениями Надежда поняла: для одного Петербурга двух писательниц Лохвицких (ее сестру Мирру Лохвицкую называли «русской Сафо») более чем достаточно. Нужно было другое имя. После усердных поисков оно было найдено: Тэффи. Почему Тэффи?

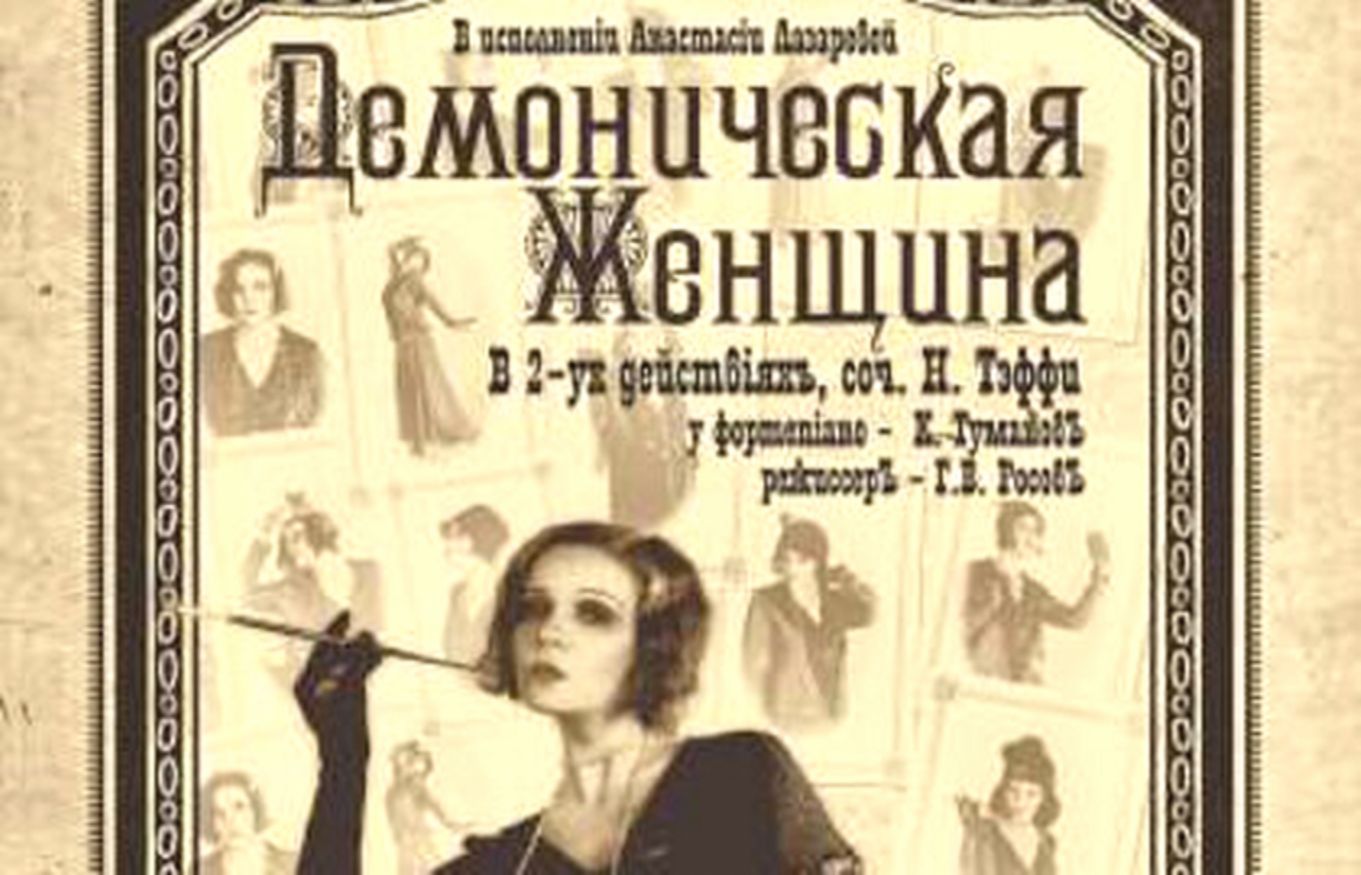

«Я написала одноактную пьеску, а как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но никогда и не прочтут. Вот тут я и призадумалась.

Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, ни то ни се. Но что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливы.

За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Но уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный, и вдобавок такой, которому везло. Звали его Степан, а домашние называли его Стеффи.

Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнавался), я решила подписать пьеску свою «Тэффи» и послала ее прямо в дирекцию Суворинского театра».

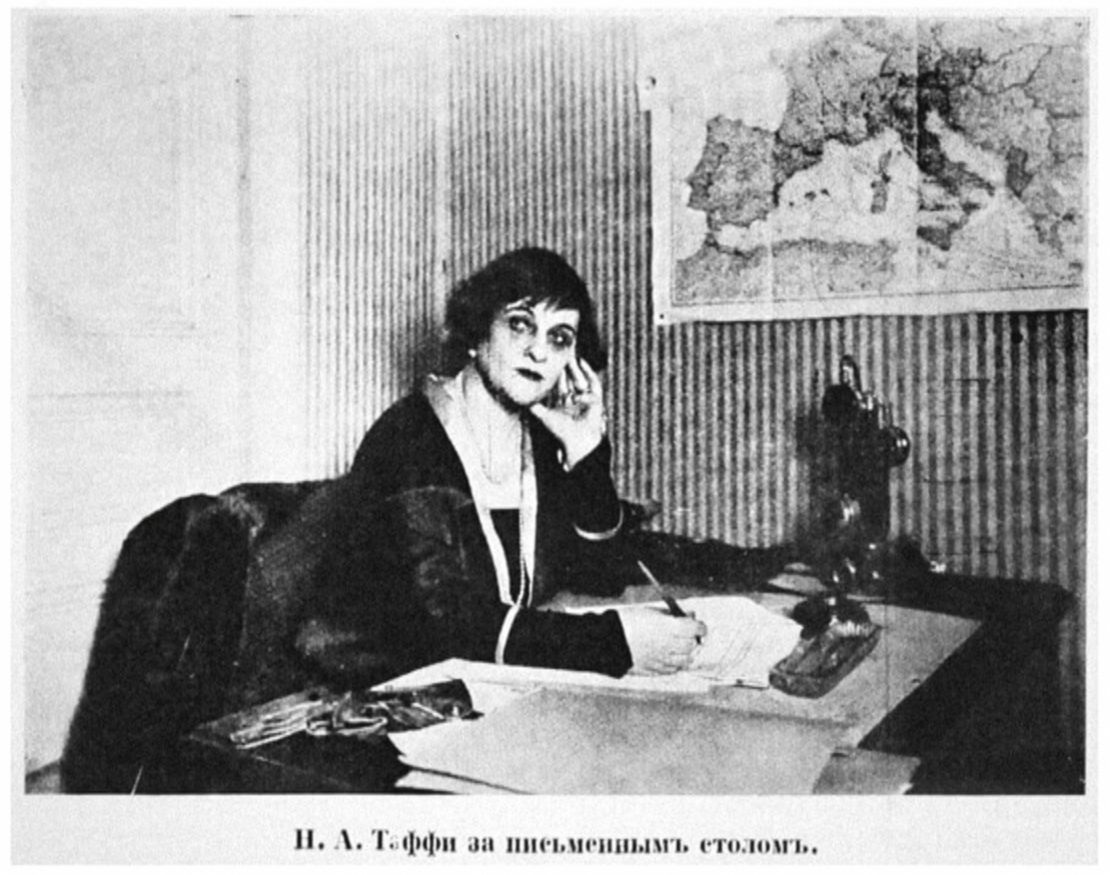

Надежда начала с коротких рассказов и фельетонов, которые печатались в газетах. Надежда Александровна говорила о себе так:

«Я родилась в Петербурге весной, а, как известно, наша петербургская весна весьма переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее».

Литературная жизнь писательницы чуть не оборвалась, едва начавшись. Писатель Александр Куприн в пух и прах раскритиковал ее святочный рассказ, опубликованный в газете «Новости».

«Очень скверный рассказ. Бросьте писать. Такая милая женщина, а писательница вы никакая. Плюньте на это дело…» — заявил Куприн.

Надежда Александровна собиралась так и сделать, но вмешались… башмачки. Ей очень захотелось купить модные хорошенькие башмаки от Вейса за двенадцать рублей. Надежда Лохвицкая была большой кокеткой и модницей: обожала шляпки, которые потом высмеивала в своих фельетонах, красивую обувь и любила наряжаться.

Тогда она решила в последний раз написать рассказ ради денег. За одну ночь все было готово, а утром Василевский-Небуква, редактор-издатель «Понедельника», заехал за рукописью. Рассказ ему понравился и был напечатан. Через некоторое время Надежда вновь встретила Куприна.

Александр Иванович рассыпался в похвалах: «До чего же хорошо написала. Голубчик мой, умница!»

Вдохновленная оценкой Куприна, она продолжила писать дальше под псевдонимом Надежда Тэффи. «В этих самых башмаках и зашагала я по своей литературной тропинке…»

Секрет ее популярности удивителен, а ее аудитория всеобъемлюща — «от восьми до восьмидесяти». Ее фельетоны, стихи и рассказы были просты и понятны, ими зачитывались и аристократическое светское общество и горничные с приказчиками.

Мой черный карлик целовал мне ножки,

Он был всегда так ласков и так мил!

Мои браслетки, кольца, брошки

Он убирал и в сундучке хранил.

Но в черный день печали и тревоги

Мой карлик вдруг поднялся и подрос:

Вотще ему я целовала ноги —

И сам ушел, и сундучок унес!

Курьезный случай, смешной эпизод или жизненная неурядица, положенные в основу сюжета, — и вот уже молва повторяет вслед за Тэффи остроумные фразы.

Когда во время первой мировой войны не хватало мяса и ели конину, кухарка в фельетоне Тэффи ангажировала обед словами: «Барыня! Лошади поданы».

Слава ее была огромна: в честь Тэффи назвали духи и конфеты. Среди поклонников ее творчества были и Распутин, и Ленин, и даже Николай Второй. Однажды у императора спросили, кого из русских писателей он хотел бы видеть в юбилейном сборнике в честь 300-летия царствования дома Романовых, на что он воскликнул: «Одну Тэффи!»

Куприн называл Тэффи «единственной, оригинальной, чудесной», прибавляя, что ее любят все без исключения. Многие рассказы Тэффи посвящены детям, но со своими собственными Надежда общалась только в письмах. И они ей этого не простили.

Сохранилось письмо Тэффи, отправленное Аркадию Аверченко, из Парижа в Севастополь в октябре 1920 года, где она упоминает о младшей дочери Елене:

«Дорогой Аркадий Тимофеевич!

У меня к Вам, милый друг, огромная просьба. Ради Бога, разыщите Елену и передайте ей письмо и 300 франков. <…> Очень прошу простить… за беспокойство, но… в прошлом году я ей послала все свое состояние и все свои чулки, а она, оказывается, ничего не получила. <…>

Ваша Тэффи».

Уже взрослая старшая дочь Валерия увиделась с матерью во Франции и сохранила ее архив.

В Париже Тэффи стала такой же популярной, как на родине. Ее фразы, шуточки, искрометные остроты цитируют все русские эмигранты.

Но чувствуется в них грусть, ностальгия — «Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: «Живем худо, как собаки на Сене». Или знаменитая фраза про русского генерала-беженца из рассказа «Ке фер?» (Что делать?).

«Выйдя на Плас де ла Конкорд, он посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством:

— Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот… ке фер? Фер-то ке?»

Но перед самой Тэффи извечный русский вопрос — что делать? не стоял. Она продолжала работать, фельетоны и рассказы Тэффи постоянно печатались в парижских изданиях.

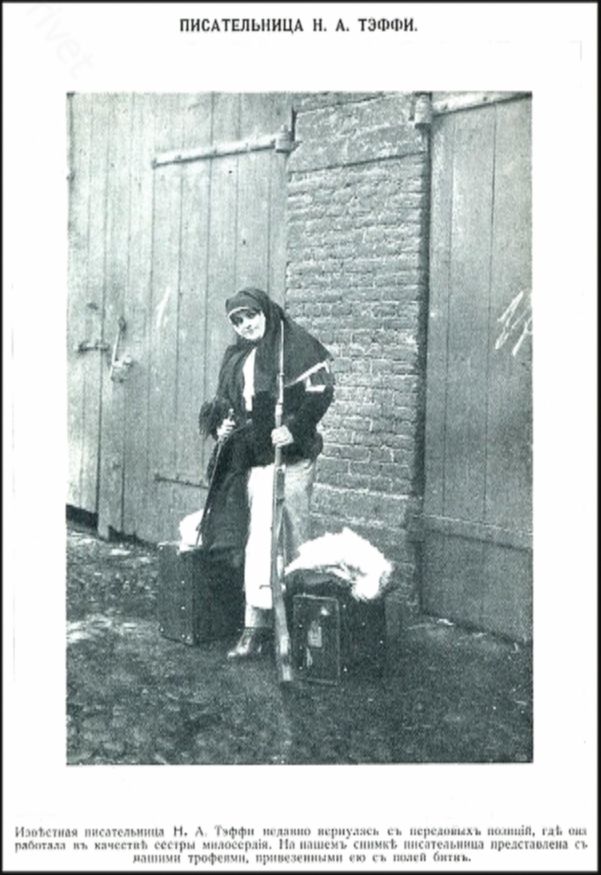

Тэффи пережила две революции, Гражданскую и две мировые войны. Последнюю она застала в оккупированном Париже. Поскольку писательница отказалась сотрудничать с коллаборационистами, ее перестали печатать. Жизнь в Париже была ей уже не по карману, и Тэффи уехала в Биарриц.

После отъезда ее след потеряли, поэтому вскоре в литературных кругах распространился слух о смерти Тэффи, и в 1943 году поэт Амари (Михаил Цетлин) даже опубликовал некролог в нью-йоркском «Новом журнале», заканчивающийся словами — «О Тэффи будет жить легенда как об одной из остроумнейших женщин нашего времени».

Узнав, что современники ее считают умершей, она в одном из писем к дочери написала: «Очень любопытно почитать некролог. Может быть такой, что и умирать не стоит». И тут же пошутила: «Я сейчас вернулась с кладбища, где была не в качестве покойницы, а навещала Павла Андреевича Тикстона».

С середины 1920-х годов Тэффи состояла в фактическом браке с Павлом Андреевичем Тикстоном, который стал ее последней любовью. Это был женатый состоятельный мужчина, бывший крупный петербургский банкир, который обанкротился из-за обвала фондового рынка в 1929 году.

После этого он стал хворать, с ним случился инсульт, и Тэффи заботилась о нем много лет вплоть до его смерти в 1935 году.

В ее воспоминаниях чувствуется особая, теплая интонация по отношению еще к одному человеку, с которым писательница была дружна всю жизнь. Тэффи любила… Ивана Бунина. А он, разбираясь со своими женщинами, был в некотором смысле слеп… Он восхищался Тэффи, обожал ее, доверял ей сокровенное, но не мог и подумать, что ее душа может принадлежать ему.

Как-то раз Бунин обратился к Тэффи шутливо: «Надежда Александровна! Целую ваши ручки и прочие штучки!»

«Ах, спасибо, Иван Алексеевич, спасибо! Спасибо за штучки. Их давно уже никто не целовал!» — мгновенно съехидничала Тэффи.

Так она и жила. Если выдавался случай пошутить, конечно же, Тэффи не упускала его. Хотя и самой ей часто нужна была помощь, поскольку писательница страдала от невротических расстройств, проблем с сердцем и со зрением, она этой помощи не просила.

Поэтесса Ирина Одоевцева, близкая подруга Тэффи, вспоминала в мемуарах «На берегах Сены», что у Надежды Александровны были признаки обсессивно-компульсивного расстройства.

Она считала этажи и окна в каждом здании, мимо которого проходила, складывала цифры номерных знаков автомобилей, а вывески читала дважды — сначала как обычно, потом задом наперед, и очень уставала от этих навязчивостей, но ничего с этим не могла поделать. Последние годы жизни Тэффи провела на тихой улочке Парижа рю Буассьер.

Судьба раскидала ее детей: старшая дочь Валерия Владиславовна Грабовская, окончила Львовский университет, работала в дипломатической службе, вышла замуж, но потеряла во время войны мужа, жила в Лондоне.

Младшая, Елена Владиславовна, драматическая актриса, художница и танцовщица, исполнительница «пластических танцев» в 1920 году покинула Россию и жила в Варшаве.

Сын Янек, окончил в Польше Автодорожный институт, потом был выслан на родину по политическим мотивам, женился (в браке было трое детей), работал начальником железной дороги, был репрессирован в 1937 году и погиб в лагере.

В 1953 году Валерия Владиславовна передала архив Тэффи в дар Бахметьевскому архиву при Колумбийском университете (Нью-Йорк).

А к самой Надежде Александровне судьба была все-таки благосклонна: 80-летняя Тэффи, отметив свои очередные именины, спустя неделю, 6 октября 1952 года, скончалась. Ее похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.