Была в допетровское время поговорка: «Как бы деточки часто сеялись, да нечасто всходили». Семьи получались большими, и далеко не каждая женщина хотела быть «в положении» по восемь-десять раз. И чтобы этого избежать обращались к подругам, соседкам или родственницам.

«Велико зло, аще не родятся дети», — говорится в назидательном тексте XIII века. Но и там не уточняется, что делать, если в семье десять босых ребятишек. И что появление каждого малыша даётся непросто. Вплоть до XX века ни одна женщина не могла быть уверена: а не прекратит ли новая жизнь её собственную?

Это касалось абсолютно всех, и аристократок и крестьянок. Вот и в романе Льва Толстого «Война и мир» такая участь постигла молодую княгиню Лизу Болконскую:

«Я вас всех люблю, я никому зла не делала… помогите мне», — говорило её выражение. Она видела мужа, но не понимала значения его появления теперь перед нею».

Княгиня Лиза – персонаж придуманный, но в реальности таких случаев было очень много. Давая новую жизнь, скончалась Мария Демидова (Мещерская), большая любовь императора Александра III. От горячки – графиня Дарья Константиновна де Богарнэ.

Также было с графиней Екатериной Виельгорской, и с царицей Марией Милославской. Великая княгиня Наталья Алексеевна, супруга будущего императора Павла I, тоже окончила свой земной путь, когда должна была стать матерью. Что уж говорить про крестьянок, у которых было куда меньше возможностей, чем у знатных дам!

Вот поэтому-то женщины принимали решение: «в положении» не бывать. Даже несмотря на церковные запреты и порицание. Если духовному отцу становилось известно, что женщина постаралась не допустить появления на свет ребёнка, когда он «аще живое» — провозглашали пятнадцать лет поста. А когда «аще зарод ещё» — пять лет. Выясняли такие подробности на исповедях.

И всё равно женщины шли на разные ухищрения, чтобы не оказаться «в положении». Чаще всего отправлялись в баню. Считалось, что если вдоволь попариться, то проблема разрешится сама собой. Разумеется, такой вариант надежным не назовёшь. Даже после хорошего берёзового веничка дети появлялись на свет в положенный срок, спустя несколько месяцев.

Любое другое вмешательство могло оказаться для женщины слишком рискованным. К этому тоже прибегали, и порой заканчивалось всё, как у героини «Тихого Дона» Натальи Коршуновой, жены Григория Мелехова. Узнав, что муж по-прежнему бывает у разлучницы Аксиньи, Наталья сгоряча приняла неверное решение.

«Буду я с Григорием или нет, — говорила Наталья — Ильиничне, своей свекрови, — пока неизвестно, но… больше от него не хочу».

Отказавшись дать новую жизнь, Наталья оборвала и свою. К кому она обращалась в станице? И сколько было таких женщин в её время и раньше (а действие романа — это уже вовсю двадцатый век!).

Из уст в уста передавали всевозможные знания «бабушек». Если древнегреческий исследователь Соран Эфесский советовал современницам в 1 веке нашей эры есть имбирь и гранаты, то у русских крестьянок в ход шел можжевельник. И в свежем виде, и в заваренном.

Правда, один из советов Сорана был в ходу и в XVII столетии – после «общения с мужем» присесть на корточки и подождать. Ещё лучше – чихнуть. Тогда всё вылетало само собой. Конечно, крестьянки не читали труды грека, и до такой рекомендации дошли опытным путём.

Чтобы ограничить число наследников, использовали уксус и даже… мочу животных. Другие помещали внутрь лимонные дольки (правда, доступ к южным фруктам был не у всех) или кольца. Считалось, что так вероятность пополнения в семействе будет сведена на нет.

Многие шептали заговоры знахарок или подсчитывали дни, когда вероятность стать «тяжёлой» будет минимальной. Но и это не помогало. Как и распространённый миф: пока кормишь – ничего не будет. Бывало, и ещё как. Дети-погодки появлялись повсеместно.

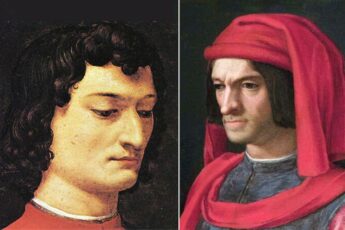

Еще в шестнадцатом веке итальянец Габриэле Фаллопий опубликовал трактат «De Morbo Gallico», в котором очень рекомендовал мужчинам использовать чехлы. Габриэле уверял, что придумал такое приспособление сам – изо льна, особым образом вымоченный и оснащенный подвязкой (чтобы не спадал).

Прежде всего, устройство предназначалось для защиты от болезней. Но впоследствии оценили и другой его эффект. Итальянец уверял, что опробовал изобретение на тысяче людей, и никто из них не жаловался.

Четыре десятка лет спустя отреагировали теологи: дескать, нехорошо вмешиваться в божий промысел. Но ящик Пандоры был открыт, и европейцы начали пользоваться итальянским средством. Правда, усовершенствованным: в ход пошли обработанные кишки животных.

И несмотря на периодические попытки поставить запрет, ничего не вышло. Устройство попало и в литературу: у Джакомо Казановы в его воспоминаниях можно встретить такой предмет. Кстати, в то же самое время он появился и в России.

Однако изобретение имело немалую цену и воспользоваться им в ту пору могли только привилегированные сословия. Крестьяне доступа к итальянскому продукту не имели.

Занятно, что в XIX веке голоса «против» звучали и со стороны феминисток. Они считали, что решать такой вопрос – будет дитя или нет – должна исключительно женщина.

А что же делали остальные? Прибегали к кустарным средствам. Можно было, конечно, вовсе отказаться от отношений с мужем, но здесь уже зависело от каждого конкретного случая. Молодые и здоровые супруги не горели желанием жить с жёнами по-братски. Но если на том настаивали лекари – другой вопрос. Только в этом случае у женщины появлялся благовидный предлог чтобы не оказаться «в положении».