-Радуйся, если сразу не распластают тебя на земле и не навалятся кучей, — говорили дочерям русские матери. — Потому что монголы могут прикончить тебя после этого.

«…нет лучшего наслаждения для настоящего мужчины, чем грабить покоренного врага, слышать мольбы о помиловании и надругаться над его любимыми женщинами!»

Эти слова приписывают Чингисхану. В 13-м веке орда под предводительством внука великого монгола Батыя прошла по Русским княжествам, оставляя после себя пепелище. Завоеватели не были намерены стирать с лица земли города, им достаточно было того, чтобы Русь покорилась и приняла волю хана. Но упорное сопротивление вызвало неукротимую ярость.

Зима 1237-1238 годов выдалась страшной для Рязани, Коломны, Козельска, Москвы, Владимира и многих других городов, городков и местечек древней Руси. Первой на пути захватчиков встала древняя Рязань. «Повесть временных лет» рассказывает о сыне и наследнике Рязанского князя Юрия Ингваревича Федоре, который отправился в ставку Батыя. Княжич, видимо, пытался договориться, чтобы город монголы не трогали.

Послы во главе с княжеским сыном привезли богатые подарки, но хан на мир настроен не был. Ему нужно было показать, кто отныне хозяин русской земли. Послы выказывают покорность? Очень хорошо, только доказательства надобны. Батый, наслышанный от соглядатаев о красоте жены Федора Юрьевича, потребовал, чтобы Евпраксию привели к нему. Зачем? Думаю, ясно. Для полноты картины, так сказать.

В орде были очень сильны отголоски прошлых эпох: чем больше женщин вокруг, тем выше статус мужчины. А если женщина еще и не простая крестьянка, а жена, сестра или дочь князя — это было вдвойне престижно. Торжество победы было не полным, если перед завоевателем не падала ниц та, которая принадлежала поверженному врагу.

Возможно, в иных землях, чтобы спасти город от разорения так бы и поступили, и возвели бы женщину в ранг святой, которая жертвой своей отвела беду и спасла тысячи жизней. Но не на Руси. Немыслимо было для мужа отправить венчанную супругу исполнять прихоти иноземца и иноверца.

Да и помиловал бы Рязань Батый, если бы Евпраксия явилась к нему в шатер — большой вопрос. Потешил бы свое эго — да, насладился бы унижением врага — да, показал свою «альфасамцовость» среди своих — да. Но участь Рязани и других городов была бы той же.

Как гласит «Повесть о разорении Рязани Батыем», Федор князю отказал, мол, возьми город и все будет твоим, за что немедленно поплатился жизнью. Евпраксия же, согласно легенде, дочь Византийского императора (это не подтверждено источниками), узнав о гибели мужа, видя пылающий город, понимая, что ее ждет, бросилась вниз с церковной колокольни вместе с малолетним сыном.

Почему она так поступила? Потому что честь и гордость княжеская, потому что слишком хорошо представляла, что ее ждет. Вошла бы она в гарем Батыя? Вряд ли. Повелителю хватало женщин, а держать рядом ту, которая ненавидит, опасно: яд или кинжал могла вполне применить и женщина.

Уничтожив Рязань, разграбив Коломну и Москву, Батый подошел к Владимиру. Юрий Всеволодович Владимирский отправился собирать войска, но в городе оставалась семья князя.

И женщины: Агафия Всеволодовна — жена, Марина Владимировна — невестка с детьми Евдокией и Авраамием, Христина — невестка, Феодора — еще одна невестка, Феодора — дочь. Лишь одна уцелела — Добрава. Ее просто не было в городе, замуж отдали княжну на Волынь.

Женщины, видевшие казнь у стен города княжеского сына Владимира Юрьевича, в обмен на жизнь которого Батый требовал сдать город, представляли свою судьбу. Сведений об их участи разнятся: или они укрылись в Успенском соборе, сгоревшем вместе с горожанами, или были взяты в плен и стали мучениками. В плен угнали и сотни простых женщин, о чьей судьбе не написал летописец и не рассказала легенда.

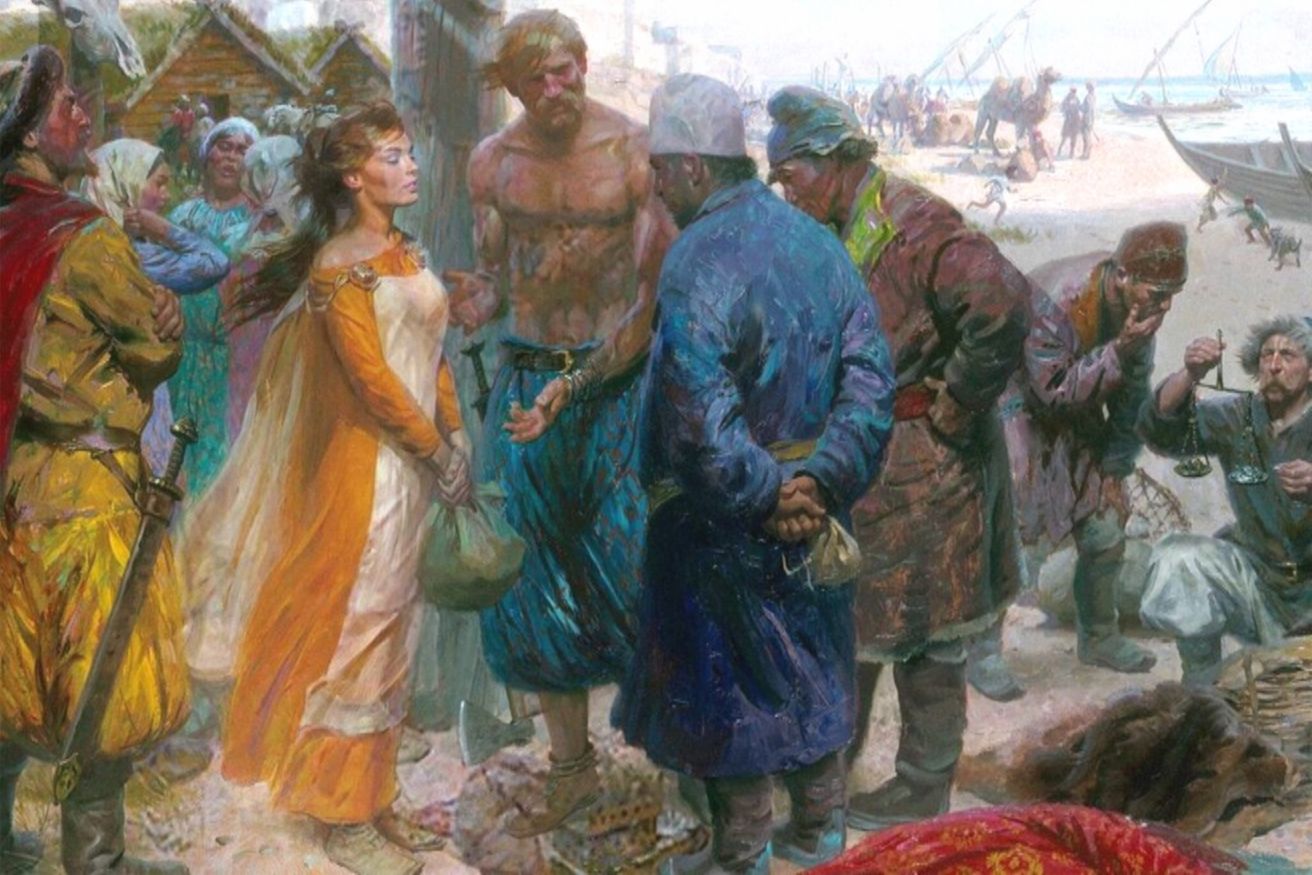

Кочевники так жили: отбирали ценности у тех, чьи земли завоевали, делали мужчин покоренных народов рабами или воинами, которые должны были добывать новые победы, взимали тяжкую дань с проигравших. Женщины были такой же ценностью, как и все остальное.

Их брали для себя, чтобы потом бросить на кошмы в бедной юрте или на богатое ложе ханского дворца. Пленницы, которые попадали к простым воинам, помимо исполнения стыдной повинности, должны были еще и выполнять тяжелую, грязную работу: ухаживать за скотом, сбивать кумыс, убирать жилище, выделывать шкуры.

Если у мужчины, попавшего в рабство, был хоть какой-то более или менее благополучный исход: стать мастером своего ремесла и получить свободу, стать мелким военачальником (десятником или сотником), то у попавшей в плен женщины выбор был невелик.

-Радуйся, если сразу не распластают тебя на земле и не навалятся кучей, — говорили дочерям русские матери. — Потому что монголы могут прикончить тебя после этого.

Радости было мало. Налетая на очередной город или село, монголы за косы волочили пленниц, если не валили на землю тотчас же, то связывали крепкой веревкой и гнали по пыльным дорогам прочь от родимых пепелищ. Если у женщины был маленький ребенок, который мешал матери в пути — его просто отбрасывали в сторону.

Впереди пленниц ждало неизбежное унижение, продажа, рабство. Везло тем, кого монголы считали дорогим товаром: молодым, красивым, знатным. Если кочевники чувствовали, что за пленницу могут дать хорошую цену, то ее могли не гнать, а везти на телеге, не забывали накормить и напоить в пути, она не подвергалась насилию — за девственниц платили щедрее.

Но впереди за такой «комфортной» дорогой было одно — невольничий рынок, чаще всего — в Кафе (нынешняя Феодосия), липкие глаза потенциальных покупателей, снова дорога и чужая земля.

Уже потом, когда Русь попала в зависимость от Орды, ханы требовали предоставлять им женщин как часть дани, как подарки. Разумеется, свободных женщин русские князья ордынцам не посылали, но купить красивую УЖЕ рабыню, пусть и через знакомых иноплеменных купцов и отправить живой подарок хану или визирю, который мог принять нужное решение — могли.

Их там никто не считал, славянских женщин, попавших в степь, рожавших детей от хозяев или насильников, состарившихся преждевременно от тяжелого труда. Попасть наложницей к хану или знатному ордынцу доводилось далеко не каждой, будь она трижды прекрасна.

Ханы обосновались в низовьях Волги, обложив русский улус данью, но и тогда «пропасть» было легко: в результате набега, карательной экспедиции. В основном, угоняли уже обычных крестьянок и горожанок. Дочь боярина или князя уже была редкой добычей.

Историки считают, что всего за два века, когда в Кафе существовал невольничий рынок, на нем было продано около 7 миллионов человек. Большая часть из них — славянские женщины, девушки, девочки. От восьми лет. И оказаться русские рабыни могли даже в Саудовской Аравии и Египте.

Когда отношения с Золотой ордой устоялись, появилась система выкупа пленников: князья стремились договариваться о мире и платили за угнанных серебром.

Для ордынцев это было выгоднее: не надо гнать полон через степь, не надо тратиться на пищу для будущих рабов и рабынь. Даже из Византии выкупали угнанных. Правда, не всех. Многих не могли найти, они оказывались далеко увезенными или сгинувшими в пути.

Была и еще родственники оказывались не в состоянии.одна причина, по которой женщин реже отпускали за выкуп из неволи: красивая пленница, успевала стать любимой игрушкой хозяина. Ее не отпускали. За знатных женщин еще и цену такую заламывали, что выкупить

И, уж чего греха таить, иногда родные рассуждали так: девка уже «порченая», замуж ее не отдашь, а если приплод чужой привезет на Русь — и самой позор, и семье стыдно. Летопись более поздних веков рассказывает о судьбе боярской дочери Анны: встал вопрос о выкупе, девушке 20 лет, в плен попала ребенком, кто она и откуда ее увезли — не помнила. Такое тоже бывало.

Даже после прекращения ордынского ига, «наследники» монголов продолжали угонять в плен славянок, совершая опустошительные набеги. Ордынское иго повлияло на положение женщины в обществе: девиц и молодых женщин стали прятать в теремах, тогда как до нашествия представительницы прекрасной половины человечества пользовались бОльшей свободой.

Даже замуж русские князья брали ордынок, а, вот, своих дочерей и сестер предпочитали туда не отдавать, по крайней мере, в века существования Ордынского ига. Русские княжны выходили замуж, как правило, позже или, если «сын степей» был уже крещен и состоял на русской службе.