Он не был звездой — просто мальчишкой с веснушками, который однажды попал на экран и навсегда остался там, в том самом советском детстве, где всё ещё поют про Дениску и Мишку. Сергей Крупеников — имя, которое не вспоминают на ток-шоу и не выносят в заголовки. Но если включить старую плёнку «Где это видано, где это слыхано» — вдруг становится ясно: вот он, тот живой смех, который мы потеряли.

Его появление в кино было почти случайностью. Девятилетний мальчишка, сын инженера и сотрудника жилищной службы, не мечтал о сцене. Просто семья услышала по радио: «Ленфильм» набирает детей. Хотели повести старшего брата, но тот не смог — и на пробы пошёл Серёжа. Иногда судьба любит делать выбор за нас.

Режиссёр искал «того самого» Дениску — веснушчатого, рыжего, с живыми глазами. Настоящего, а не учёного артиста. Просмотрел десятки школьников, пока не открыл карточку Крупеникова. Увидел — и понял: всё. Этого мальчишку камера будет любить.

Так и случилось. Сергей смеялся, спотыкался, искренне путал текст, а в итоге оказался убедительнее взрослых. Его герои были такими, какими хотелось быть всем мальчишкам 70-х — немного хулиганами, но с добрым сердцем.

Популярность пришла сразу и по-детски неловко. Пять писем в день, публикации в журналах, фотографии на обложках. В 1975-м его лицо дважды украшало «Советский экран» — признание, которого не удостаивались иные маститые актёры.

Но сам Сергей краснел, когда видел себя на экране. «Мне неловко», — говорил он тихо. Может, потому, что знал: зрители влюбляются не в него, а в этот солнечный образ, созданный случайностью и киноплёнкой.

Пока другие мечтали о продолжении славы, Крупеников — мальчик, который стал героем миллионов, — решил уйти. Не в скандале, не в разочаровании. Просто ушёл. В институт холодильной промышленности, среди формул, чертежей и запаха металла, он искал простоту. Без оваций, без чужих ожиданий.

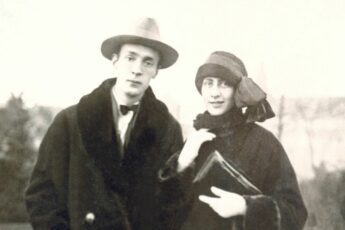

Там, на первом курсе, он встретил Лену — тонкую, улыбчивую, настоящую. Они полюбили друг друга, как в старых фильмах, только без камера-мотор-и-дубль. Потом появился сын, собственное дело, будни без режиссёров. Сергей создал фирму «Холодильный сервис» — название простое, как он сам. Никаких интервью, автографов, лишь тёплая, реальная жизнь.

И вот это, пожалуй, самое поразительное: мальчик с экрана, которого знала вся страна, однажды просто исчез из вида. Не в скандалах, не в алкоголе, не в тоске по утерянной славе — а в нормальности. Он оказался редким случаем, когда человек способен уйти красиво не со сцены, а в жизнь.

Но та жизнь, которой он так радовался, оборвалась на загородной дороге, в ночь без свидетелей.

Он погиб, как будто по злой иронии сценария. Мальчик, который когда-то учил зрителей правила дорожного движения, — сам оказался под колёсами. Только в этот раз не было дублей и второго шанса.

Август 2012-го. Песочный — посёлок под Петербургом, тихий, зелёный, с теми самыми загородными дорогами, где запах сосен смешивается с бензином. Сергей возвращался с дачи на велосипеде. Позвонил жене — «Скоро буду». И всё. Дальше — тьма, звонки без ответа, отключённый телефон. Елена вышла ему навстречу и застыла — мигалки, «скорая», простыня. Сцена, которую не снимают, потому что никто не хочет смотреть.

Водитель скрылся. Не нашёлся ни через день, ни через месяц, ни через годы. Смерть актёра, которого знали миллионы, прошла тихо, почти незаметно. Официальных некрологов не было, коллеги не пришли — многие просто не знали. Новость о гибели Крупеникова всплыла только через неделю, когда всё уже закончилось. Тишина, которая громче любых слов.

Он прожил жизнь, в которой не было места позе. Без столичных тусовок, без вечных рассказов о «славном прошлом». Просто работал, любил, растил сына. И всё это рухнуло в одну секунду — под фары, под скорость, под чужую безответственность.

Иногда кажется, что именно такие люди — самые настоящие герои эпохи. Не те, кто громко заявлял, а те, кто тихо держал на себе дом, семью, будни. Сергей не вернулся в кино, потому что не хотел жить чужой жизнью. Ему хватало своей.

Сын, Алексей, вырос и продолжил отцовское дело. «Холодильный сервис» работает до сих пор — простая, надёжная фирма, в которой остался его дух. Без пафоса, без лишних слов. Там всё по-человечески: порядок, аккуратность, тепло — как будто и правда отец рядом.

А ведь когда-то они с другим Алёшей — Сироткиным — смеялись в кадре, пели весёлые куплеты, спорили с родителями на экране. Их дуэт — Дениска и Мишка — был тем самым детским чудом, которое делало советские фильмы живыми. Сироткин тоже ушёл рано, в 44 года, после тяжёлой болезни. Как будто их история должна была закончиться одинаково тихо — без фанфар, без аплодисментов.

И всё же фильмы остались. Чёрно-белые кадры, старые песни, свет от окон в ленинградских квартирах. Там время не движется, там они всё ещё мальчишки — с веснушками, с бесстрашным смехом, без страха перед завтрашним днём.

А в реальности — могила на окраине Петербурга, почти безвестная. Ни мемориальной доски, ни статей, ни документальных фильмов. Только редкие зрители, которые иногда пересматривают старую плёнку и вдруг чувствуют: знакомое лицо, будто из детства, смотрит прямо в тебя. И ты понимаешь, что забыл сказать «спасибо».

Есть лица, которые возвращаются не из хроник и не из юбилейных программ — из памяти. Из того самого пластмассового детства, где телевизор светил мягким светом, а в комнатах пахло книгами и мандаринами. Сергей Крупеников — одно из таких лиц. Его улыбка как будто пропитана той эпохой, когда кино ещё умело быть добрым. Когда герои не спасали мир, а просто учились не врать.

Он не строил из себя героя и не боролся за внимание. В этом и был парадокс — мальчик, которого знала вся страна, не пытался удержать славу. Как будто понимал: популярность — это не награда, а проверка. И лучше сойти со сцены вовремя, чем привыкнуть к аплодисментам, которые однажды всё равно стихнут. Он выбрал жизнь вместо роли. Простую, честную, рабочую — ту, что без софитов, но с реальным светом.

Крупеников не вписался бы в современную систему шоу-бизнеса. Слишком тихий, слишком прямой, без позы и без умения продавать себя. Он был человеком «из жизни», а не «для экрана». Может, поэтому и ушёл так незаметно — без фейерверков, без пафосных постов, просто исчез, как старый плён, отмотанный до конца.

Но есть что-то жутко символичное в его последнем пути. Велосипед, ночная дорога, обещание «скоро буду» — и чёрная полоса, за которой нет продолжения. Как будто сама жизнь решила сыграть в злую самоцитату, вернуть кадр из детства и оборвать его на том же месте, где когда-то началась его кинокарьера. Мальчик, нарушивший правила на экране, погиб под колёсами наяву. Только в этот раз не было финального титра с моралью.

После его смерти не было публичных речей. Не было коллег, спешащих оставить подпись под траурным постом. Просто тишина. И в этой тишине, пожалуй, звучало всё — и равнодушие времени, и нежелание помнить тех, кто не вписывается в формат «легенды». Но, может быть, именно так и живут настоящие люди: без громких слов, без орденов, без чужой жалости.

Сергей оставил после себя то, что не измеряется зрительскими рейтингами — дом, семью, профессию, сына. Его сын Алексей продолжил отцовское дело, не киношное, а самое обычное — чинить холодильники, работать с руками, быть полезным. И это как будто финальный штрих к портрету: человек, которого когда-то любили миллионы, вырастил сына, который делает всё правильно, но не для зрителей.

Иногда думается: может, именно такие истории и составляют настоящий портрет страны. Не громкие имена, не бесконечные сериалы о «великих судьбах», а вот эти тихие, честные биографии, где за скромностью — сила. Ведь быть собой, не играя, — куда труднее, чем прожить сто ролей.

Крупеников не был великим актёром, и, наверное, сам бы засмеялся, если бы услышал такие слова. Но он был редким человеком, для которого искренность важнее признания. В этом есть особая смелость. Потому что легко быть ярким, когда тебе аплодируют. А попробуй быть настоящим, когда про тебя забыли.

В старых фильмах, где он смеётся и спорит с экранным отцом, нет ничего выдуманного. Только простая, детская правда. И, может, именно поэтому эти кадры до сих пор трогают — потому что в них нет расчёта, нет профессиональной выучки, только живое чувство. Камера случайно поймала настоящего человека — и этого оказалось достаточно, чтобы прожить дольше многих «звёзд».

Сегодня его могила — без табличек, без цветов, почти безвестная. Но память о нём живёт не в граните, а в людях. В каждом, кто когда-то видел тот самый фильм, напевал ту самую песенку и даже не знал имени мальчика, который улыбался с экрана. И, может быть, именно это и есть высшая форма памяти — не официальная, а человеческая.

Когда смотришь старое кино, чувствуешь странное: будто он и сейчас там — рыжий, веснушчатый, живой, всё ещё мчится куда-то, смеётся, обещает «вернуться к ужину». Время идёт, поколения меняются, а он остаётся. Без грима, без ролей, без фальши. Просто человек, который не притворялся.

И в этом, пожалуй, самое чистое бессмертие.

Что вы чувствуете, когда узнаёте истории таких людей, как Сергей Крупеников — тех, кто не кричал о себе, но прожил жизнь честно, просто и по-настоящему?