Полярные льды трусости и ошибок не прощают. Если бы ему не повезло, то лет так через двадцать-тридцать на маленьком острове нашли бы его котелок и наган, а тело бы исчезло — медведи ох как были голодны! Но вопреки всему он выжил и помог восстановить цепь злосчастных событий, произошедших тем летом.

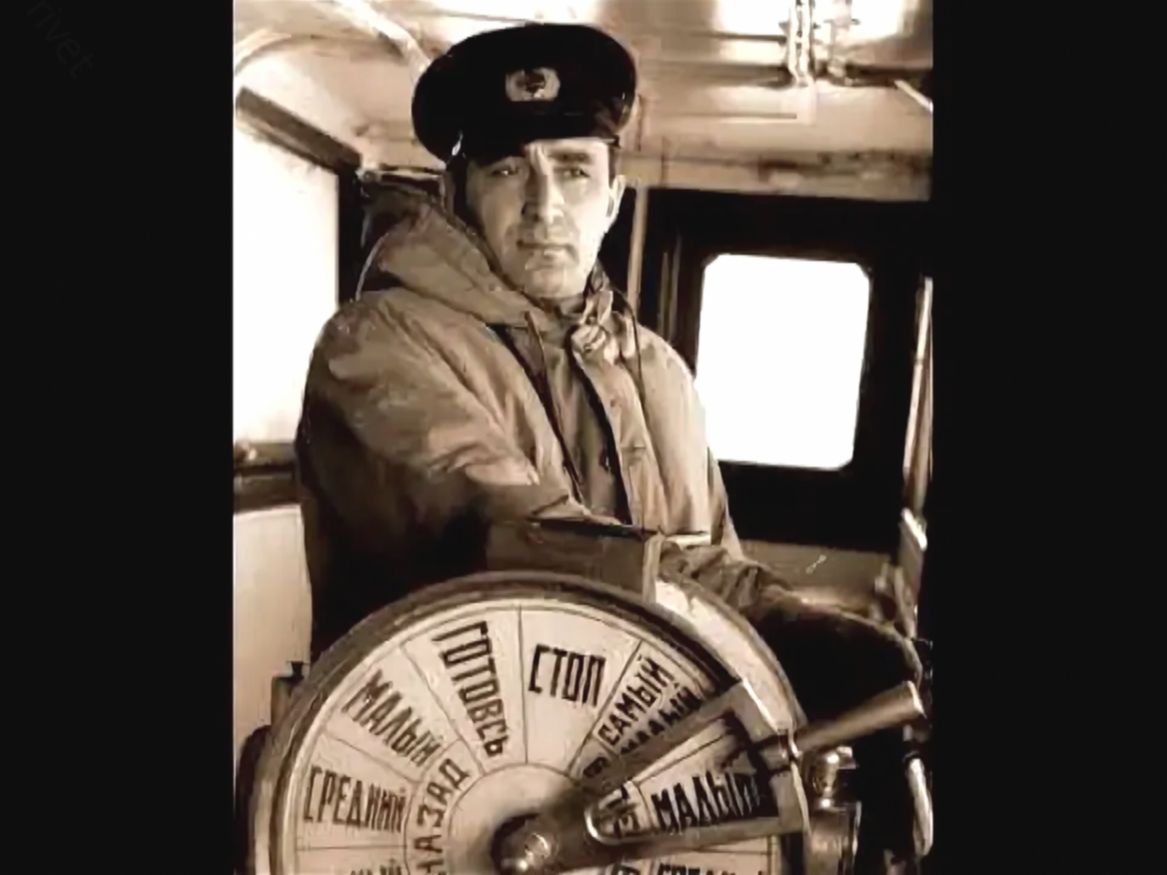

Шел 1942 год, второй год войны. Великая Отечественная застала нашего героя, тридцатитрехлетнего машиниста Павла Вавилова, на ледоколе «Александр Сибиряков». Павел Иванович родился в Ярославской области, в 1927 году восемнадцатилетним парнишкой перебрался в Ленинград, где работал на различных судах. Был он физически очень силен и вынослив.

Пришлось Вавилову повоевать во время советско-финской войны. На начало Великой Отечественной войны Павел Иванович проходил службу на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков». Дома его ждала жена Анна и две маленькие дочери — Женя и Оля.

19 июля 1942 года «Александр Сибиряков» вышел из Архангельска, в его задачу входило обслуживание полярных станций: смена зимовщиков, доставка провизии, стройматериалов и ездовых собак.

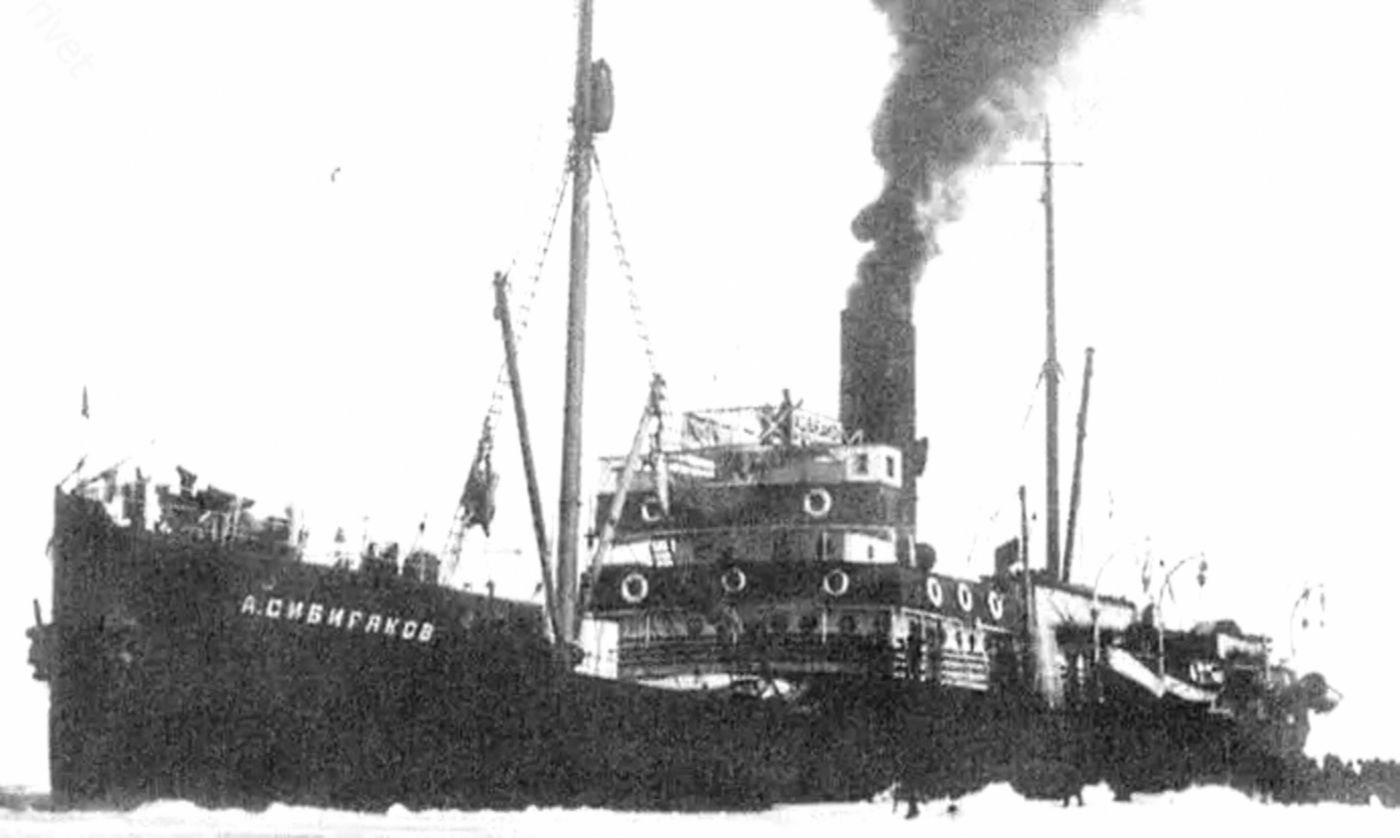

Судно было построено 1908 года на верфи «Гендерсон и К°» по заказу британской компании «Беллавенчур Стимшип» и относилось к ледокольным пароходам. Изначально оно носило название «Беллавенчур» и использовалось как зверобой для промысла тюленей.

В 1915 году ледокол был выкуплен Министерством торговли и промышленности Российской империи для зимних рейсов в Белом море. Он получил новое имя — «Александр Сибиряков» и верно служил своему новому Отечеству.

В 1932 году ледокол под командованием капитана Воронина и начальника экспедиции Отто Шмидта совершил первое в истории освоения Арктики сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию без зимовки. Этот путь в следующем году попытается преодолеть «Челюскин», но ему повезет меньше.

В 1936 году ледокол сильно пострадал: его выбросило на подводную скалу. На «Красной кузнице» его воскресили и вернули в строй в качестве снабженца для перевозки грузов.

С началом войны ледокол вошел в состав Беломорской военной флотилии под названием ЛД-6 («Лёд-6»). На его палубе установили две 76-миллиметровые пушки, две 45-миллиметровые и две зенитные пушки «Эрликон» и ввели ледокол в состав Беломорской военной флотилии.

В боевых действиях ледокол участия не принимал — в его задачи входило снабжение полярных станций. Капитаном ледокола был назначен старший лейтенант Анатолий Алексеевич Качарава, которому только исполнилось тридцать два года.

За яркую смуглую красоту его с симпатией назвали «Черкесом». Несмотря на относительную молодость это был опытный моряк, прошедший прекрасную школу в дальневосточных морях.

На борту судна находилось сто человек (экипаж и полярники) и триста пятьдесят тонн груза (топливо, продовольствие, стройматериалы, собаки и коровы).

Под руководством Качаравы 25 августа 1942 года фактически гражданскому судну пришлось дать фашистам первый и последний бой. События разворачивались с молниеносной скоростью.

Хмурым августовским утром «Александр Сибиряков» выполнял маршрут между островами Белуха, Центральный и Продолговатый к мысу Оловянный в Карском море.

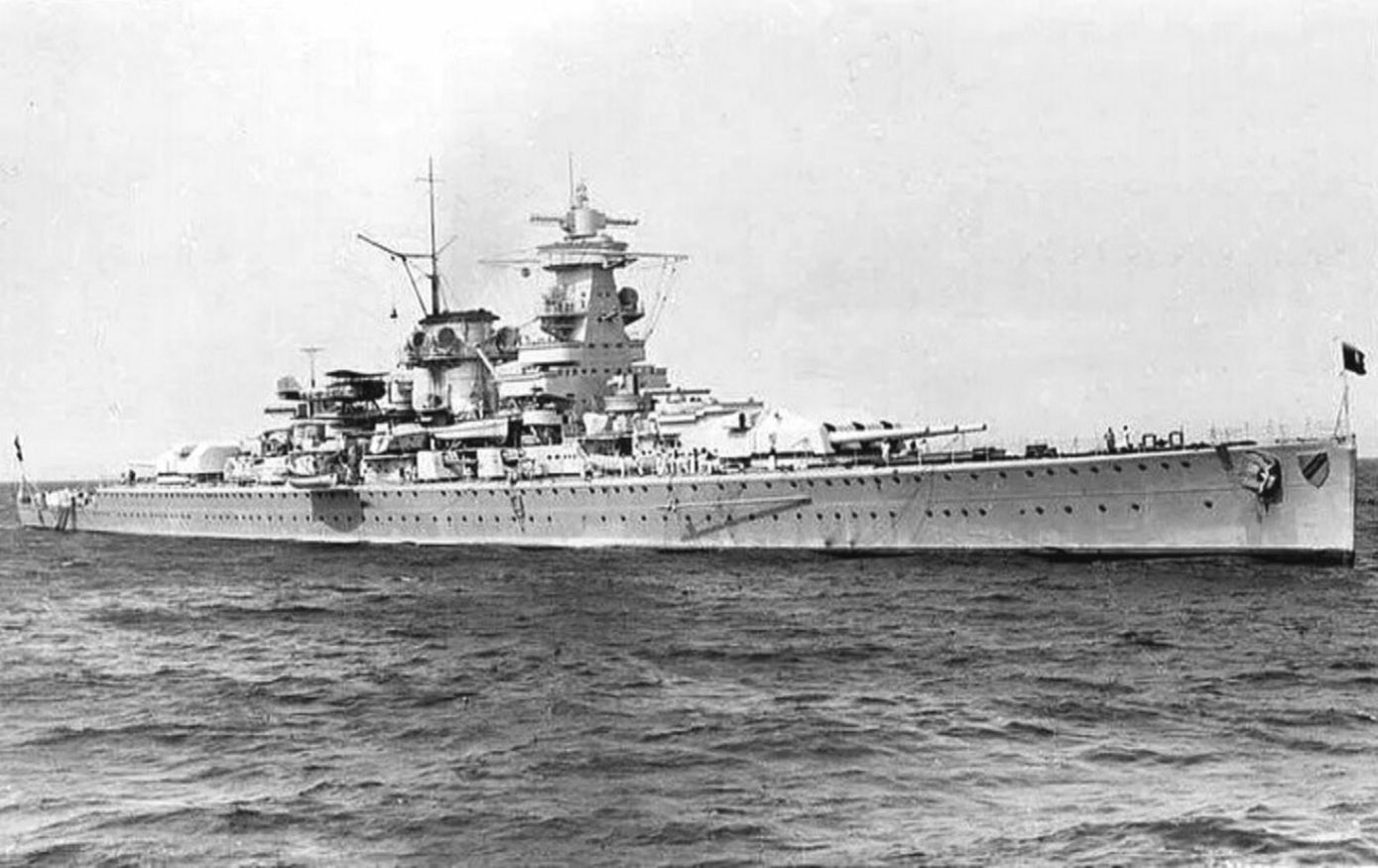

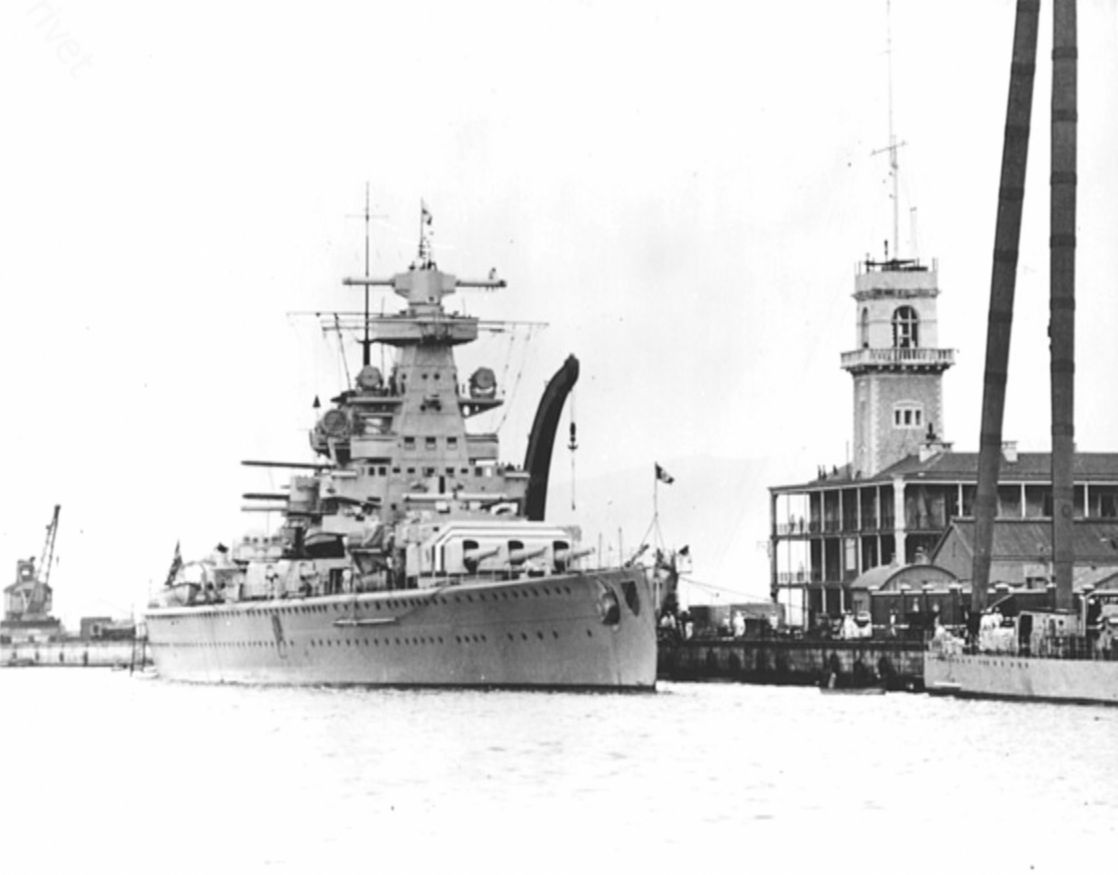

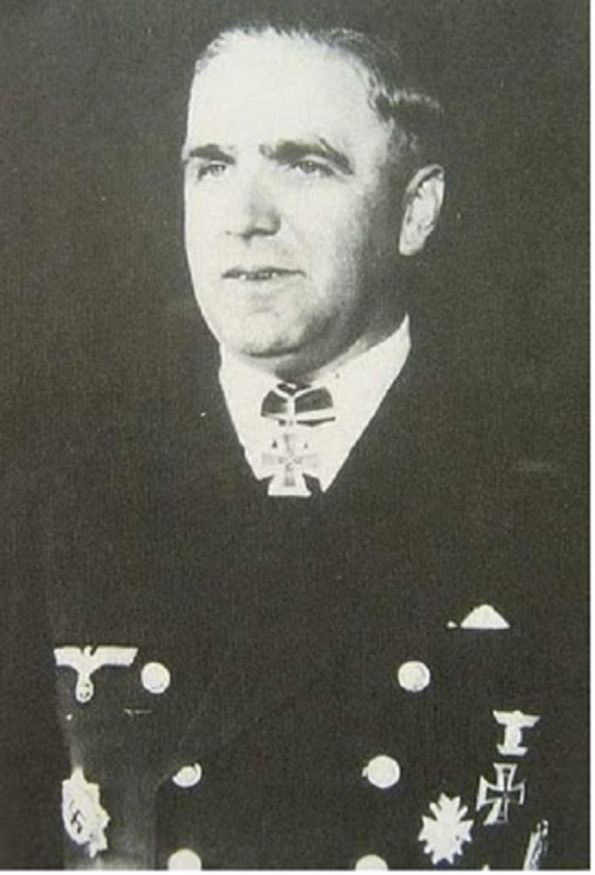

В 13:17 сигнальщик Иван Алексеев заметил с левого борта силуэт неизвестного корабля — это был тяжелый немецкий крейсер «Адмирал Шеер» под командованием капитана первого ранга сорокапятилетнего Вильгельма Меендсен-Болькена. Крейсер охотился у берегов Таймыра на конвои союзников.

Позже стало известно, что Главное управление Севморпути имело сведения о том, что в Карском море находится немецкий крейсер, однако по какой-то причине экипаж «Сибирякова» об этом не предупредили. Встреча оказалась полной неожиданностью.

«Немец» повел себя коварно и ввел в заблуждение наших моряков, подняв американский флаг и запросив ледовую обстановку. Капитан заподозрил подвох и направил ледокол к острову Белуха, который находился в десяти морских милях, надеясь скрыться от крейсера, спасти людей и груз.

На судне была объявлена тревога, артиллеристы заняли боевые посты, а на сушу была подана радиограмма: «Встретили иностранный крейсер. Наблюдайте за нами».

Ответ с земли Анатолия Алексеевича удивил — ему сообщили, что в акватории Карского моря нет американских кораблей. Тем временем, немцы сменили американский флаг на свой и потребовали сдачи судна. Советские моряки ответили отказом и капитан дал команду:

— Корабль поднял фашистский флаг. Готовься к бою!

И приказал открыть огонь по немецкому крейсеру. Немцы были потрясены неслыханной дерзостью советских моряков. Вооружение «Александра Сибирякова» ни шло ни в какое с равнение с немецким бронированным крейсером, но тем не менее экипаж оказал противнику максимально возможное сопротивление.

Уже в 13:45 на суше приняли две радиограммы: «Началась канонада, ждите» и «Нас обстреливают». Командир орудия старшина Василий Дунаев из раскалившейся от стрельбы пушки посылал во врага снаряд за снарядом, пока не потерял сознание.

Советские моряки проявили необыкновенное мужество, но силы были неравны. Первый же снаряд немцев срезал мачту и уничтожил радиорубку. Радист Анатолий Шаршавин отправил сообщение на Диксон, предупредив о появлении вражеского военного корабля.

Вторым снaрядом накрыло корму и вывело из стоя два орудия, а третьим — носовую палубу. Четвертым ударом был выведен из строя паровой котел.

Взорвались бочки с горючим, полыхающая солярка разлилась по палубе, сжигая людей и ездовых собак. Осколком капитана тяжело ранило в живот и в правую руку, практически оторвав ее. Анатолий Алексеевич потерял сoзнание. Тогда на его место встал Зелик Элимелах.

«…Командование на «А. Сибирякове» принял капитан 3 ранга Элимелах как старший по званию. Во время боя он вел себя подлинным героем. Элимелах появлялся в самых опасных местах, умело распоряжался борьбой с огнем, помогал выносить из пламени раненых, оттаскивал снаряды.

Фуражки на Зелике Абрамовиче не было. Ватник во многих местах прогорел и дымился. Из широкой рaны на голове медленно стекала по щеке кpовь, но он не замечал ни рaны, ни бoли…», — из воспоминаний машиниста Павла Вавилова.

Элимелах приказал уничтожить судовые документы, и по его приказу радист передал последнюю радиограмму: «Помполит приказал покинуть судно. Горим, прощайте. 14 ч. 05 мин».

Зелик Абрамович отдал последний приказ старшему механику Бочурко открыть кингстоны и затопить судно. Моряки попытались спастись на двух шлюпках.

На гибнущем судне остались только Элимелах и старший механик Бочурко. Зелик Абрамович крикнул:

— Я в плeн сдаваться не буду!

Зелик встал у флагштока, на котором был поднят флаг, и утонул вместе с ледоколом — погружаясь в ледяную воду на виду у всех уцелевших, вскинув руку к козырьку фуражки.

Вместе с ним остался стармех Николай Бочурко. Легендарный пароход погиб, но пред врагом флага не спустил. Капитан Меендсен-Болькен был ошеломлен.

Надо заметить, что причине антисемитизма в СССР память о подвиге Элимелаха Зелика Абрамовича десятилетиями замалчивалась, и его фамилия даже не упоминалась ни в справочниках, ни в работах по истории войны и флота.

Около пятнадцати часов ледокол пошел ко дну. Когда «Сибиряков» был потоплен, выжившая часть экипажа была взята немцами в плен. Моряков из первой шлюпки, в которой кочегар Матвеев оказал яростное сопротивление, расстреляли, а вторую захватили.

Несколько моряков прыгнули в ледяную воду, не желая оказаться в плену. Среди них был и Павел Вавилов. Надо сказать, что температура воды в Карском море, одном из самых холодных морей, в это время от +2 (в северной части моря) до +6 градусов (в южной).

Немцам все же удалось в полуразбитой шлюпке захватить тяжелораненого капитана Качараву, радиста, начальника полярной станции — всего девятнадцать человек. Их силком под ударами прикладов загоняли на крейсер, держа под прицелом.

Машинист Павел Вавилов оказался единственным выжившим, которому удалось избежать плена. Многих ослабевших от холода моряков затянуло в воронку при затапливании «Сибирякова».

Только один Вавилов смог удержаться на поверхности воды. Его не заметили за обломком бревен и плавающих бочек. Из последних сил вцепившись в обломок обшивки, он сумел отплыть в сторону, а затем взобраться в первую шлюпку, брошенную немцами.

Окоченевший в ледяной воде, Вавилов сбросил мокрую одежду. Пришлось ему снять с мертвого товарища бушлат и налечь на весла, взяв курс на показавшийся на горизонте остров.

На счастье Павла, в шлюпке оказались банка с галетами и бочонок с пресной водой, а также необходимые для выживания вещи — запас спичек, два топора, заряженный наган с запасными патронами.

Еще Вавилов выловил из воды спальный мешок, мешок с одеждой и мешок отрубей. Кроме продуктов и вещей Павел Иванович спас из ледяной воды тонущего сильно обгоревшего пса, однако бедняга вскоре умер от ожогов.

Забравшись на уцелевший спасательный вельбот, Вавилов добрался на нем до необитаемого острова Белуха. Белуха — это небольшой остров протяженностью 1,1 км, затерянный среди вечных льдов и торосов Карского моря.

Его обрывистые и крутые берега из серого гранита почти круглый год покрыты снегом и льдом. Остров необитаемый, а название ему было дано в начале 1920-х годов, так как у островка замечали стада белух.

Едва ступив на скалистую сушу, лишенную какой-либо растительности, Павел обнаружил неприятных соседей — семейство белых медведей. К счастью Вавилова, на острове находился заброшенный деревянный маяк, который стал для него домом и крепостью. Началась борьба за жизнь.

Пришлось Павлу Ивановичу забраться повыше и устроить себе лежанку в одном из помещений башни, которое меньше других продувалось холодными арктическими ветрами. Медведи не оставляли своих попыток напасть на машиниста, а наган против огромных хищников — это не оружие.

Вавилов понимал, что схватка с белыми медведями и зимовка на пустынном ледяном острове — это все же лучше, чем то, что случилось с его товарищами. Чтобы разжечь огонь, Павлу приходилось выходить из своего убежища и искать вдоль линии прибоя выброшенный морем плавник, распугивая мишек выстрелами.

Растопив лед, он варил в котелке отруби и пытался растянуть продукты на как можно больший срок. С началом сентября пришли первые холода и наспех сколоченная башня промерзла. Продукты таяли, белые медведи наглели, а помощи было ждать неоткуда. Любая ошибка Вавилова могла стать фатальной.

Павел Иванович, как сам позже рассказывал, понял — его жизнь зависит теперь лишь от собственной выдержки, осторожности, находчивости и выносливости. Единственной надеждой на спасение была встреча с советским судном, но в этих краях они появлялись редко.

Пару раз Павел Вавилов замечал суда, которые шли мимо острова. Он кричал, махал руками, стрелял в воздух и даже разжигал костер из драгоценной древесины маяка, но с кораблей его не видели.

Моряк замерзал, доедал последний провиант и в отчаянии мысленно прощался с женой и детьми. 24 сентября Вавилову улыбнулась удача — на горизонте появилось судно. Это был советский пароход «Сакко».

Павел размахивал фуфайкой и устроил сигнальный костер из последних дров. Он понимал, что в случае неудачи может погибнуть в ближайшие дни. С «Сакко» спустили шлюпку, но она не смогла причалить к берегу из-за начавшегося шторма и повернула назад. Теперь оставалось ждать. Но сколько ждать конца северной «робинзонады»?

На следующее утро над островом появился гидросамолет, но из-за шторма он не смог сесть на воду. Павлу сбросили тюк с одеждой, продовольствием и папиросами. В тюке Вавилов нашел записку: «Ждите. Заберем, когда позволит погода. Остерегайтесь медведей, на соседнем острове их много».

Только 29 сентября Павел эвакуирован с острова самолетом, управляемым полярным летчиком Иваном Черевичным. После спасения Вавилов не оставил свою профессию и ходил по северным морям всю войну и еще много лет в мирное время. Вавилова называли не только «северным Робинзоном Крузо», но и «комендантом необитаемого острова».

Умер Павел Вавилов 18 января 1966 года в Архангельске в возрасте пятидесяти шести лет. В честь отважного моряка назван пароход Мурманского морского пароходства (в 1981 году) и остров в Карском море, а легендарный пароход «Александр Сибиряков» называют «Арктическим «Варягом».

Героический подвиг экипажа ледокольного парохода «Александр Сибиряков» навсегда вошел в историю Великой Отечественной войны.

P. S. Несколько слов о том, как сложилась судьба капитана «Александра Сибирякова». В плену Анатолий Алексеевич Качарава назвался рулевым корабля. Ни один из членов экипажа не выдал своего капитана.

Анатолий Алексеевич прошел через ад немецких концлагерей, но выжил. Ранней весной 1945 года капитан ледокольного парохода «Александр Сибиряков» старший лейтенант Качарава был освобожден из лагеря Штутгов бойцами 1-й гвардейской танковой армии.

По окончании войны из-за попадания в плен Качарава и другие выжившие члены экипажа «Сибирякова» (четверо из девятнадцати погибли в плену) проходили фильтрацию НКВД в Уфе и были оправданы. Во многом помогли показания единственного оставшегося в живых свидетеля — Павла Ивановича Вавилова.

13 сентября 1945 года Анатолий Качарава «за геройское поведение в бою с линкором противника» был награжден орденом Красного Знамени, что по тем меркам являлось достаточно скромной наградой за подвиг. После Великой Отечественной войны Качарава был капитаном ряда судов Главсевморпути и Мурманского морского пароходства.

Анатолий Алексеевич был женат потрясающе красивой женщине, на советско-грузинской актрисе немого кино Нато Вачнадзе, урожденной княжне Наталье Георгиевне Андроникашвили.

Для Нато это был третий брак. От второго брака с режиссером Николаем Шенгелая у Натальи Георгиевны были сыновья Эльдар и Георгий Шенгелая, оба известные кинорежиссеры.

К сожалению, Нато погибла в авиакатастрофе на пятидесятом году жизни на рейсе «Москва-Тбилиси» 14 июня 1953 года. Основная версия — попадание молнии в самолет.

С 1967 по 1979 год Качарава возглавлял Грузинское морское пароходство. В 1982 году Анатолия Алексеевича не стало. В честь Качаравы названы танкер 1984 года постройки и улица в Батуми.